惊爆!“一块钱一千个粉丝”现象背后:流量泡沫与行业隐忧

社交媒体领域掀起一场关于“一块钱一千个粉丝”的争议性讨论,这一看似极具吸引力的营销口号,实则折射出当前流量经济中存在的虚假繁荣与潜在风险,作为行业观察者,本报记者深入调查发现,这一现象不仅挑战了平台生态的公平性,更可能对品牌方、内容创作者乃至整个数字营销行业造成深远影响。

现象溯源:低价粉丝背后的灰色产业链

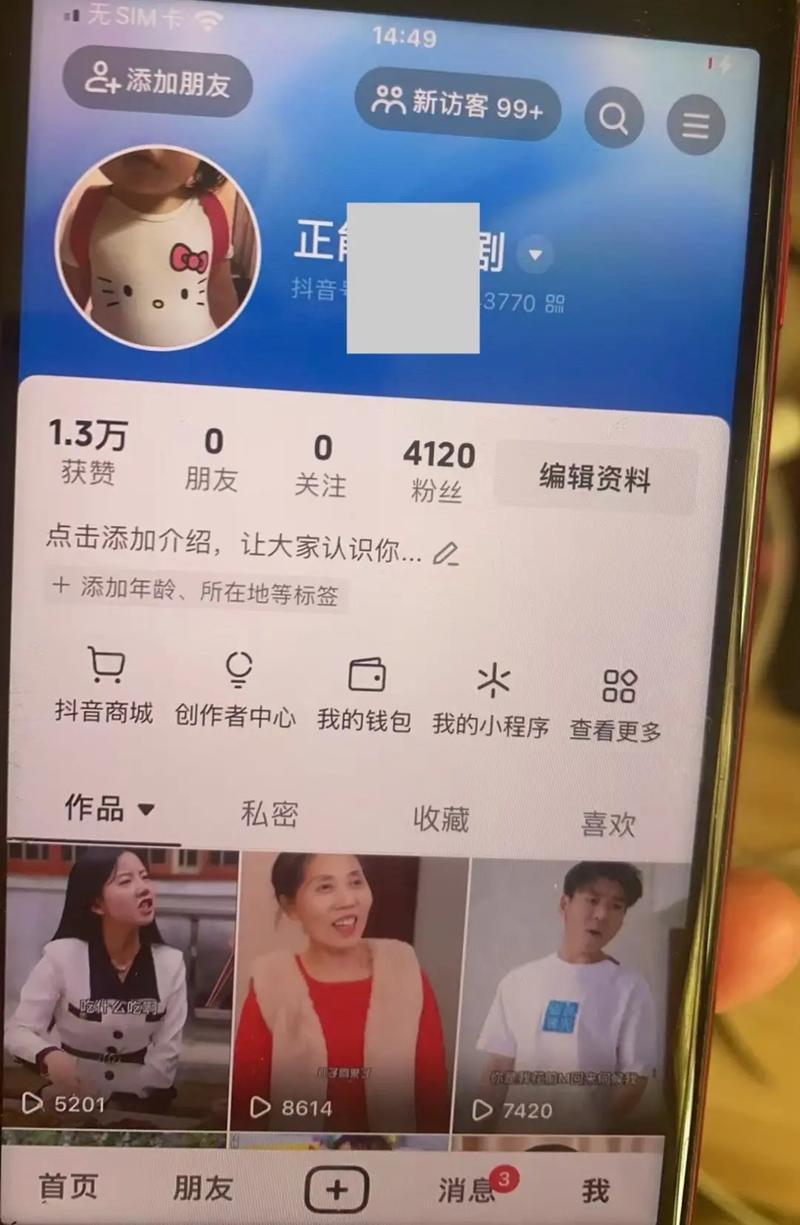

“一块钱一千个粉丝”的营销模式,本质上是社交媒体领域“刷量服务”的变种,据业内人士透露,这类服务通常通过批量注册虚假账号、利用自动化脚本关注目标用户、或通过“僵尸粉”平台进行交易实现,其核心逻辑在于利用低价策略吸引对粉丝量有迫切需求的用户,尤其是初创品牌、个人创作者或急于完成KPI的营销团队。

记者通过暗访发现,当前市场上存在大量提供此类服务的第三方平台,这些平台以“快速涨粉”“提升账号权重”为卖点,通过微信、QQ群组或加密通讯工具进行交易,部分平台甚至提供“定制化服务”,包括粉丝地域分布、性别比例、互动频率等参数的调整,以模拟真实用户行为,这些所谓的“粉丝”实际上并无任何真实价值——他们不会阅读内容、不会参与互动,更不会转化为实际消费者。

行业影响:虚假繁荣下的多重危机

平台生态受损:算法推荐机制遭挑战

社交媒体平台的算法推荐机制高度依赖用户行为数据,虚假粉丝的涌入会扭曲账号的真实影响力,导致优质内容被淹没在“数据泡沫”中,某短视频平台曾因大量虚假账号关注同一内容,导致算法误判其热度,将其推至首页,而真正有价值的内容却因缺乏真实互动被边缘化,这种“劣币驱逐良币”的现象,最终会损害用户体验,降低平台活跃度。

品牌方陷入信任危机:数据造假反噬营销效果

对于品牌方而言,依赖虚假粉丝提升数据看似能快速完成KPI,实则埋下巨大隐患,虚假粉丝无法转化为实际销售,导致营销预算浪费;当消费者发现品牌账号的互动数据与实际影响力不符时,会产生强烈的信任危机,某美妆品牌曾因购买大量虚假粉丝,在直播带货中遭遇“高观看量、低转化率”的尴尬局面,最终被消费者贴上“数据造假”的标签,品牌形象严重受损。

内容创作者生存空间被挤压:真实创作难获认可

在虚假粉丝泛滥的环境下,真实创作者的生存空间被进一步挤压,由于算法更倾向于推荐“数据亮眼”的内容,许多优质创作者即使投入大量精力制作内容,也可能因粉丝量不足而无法获得曝光,这种“数据至上”的逻辑,不仅打击了创作者的积极性,更可能导致内容同质化、低质化,最终损害整个内容生态的健康。

监管与自律:行业亟需建立长效机制

面对“一块钱一千个粉丝”现象的蔓延,行业监管与平台自律已成为当务之急。

平台加强技术反制:从源头打击虚假账号

主流社交媒体平台已开始通过技术手段打击虚假粉丝,某平台引入“账号活跃度检测”机制,对长期无互动、行为模式异常的账号进行标记或封禁;另一平台则利用AI算法识别批量注册行为,从源头阻断虚假账号的生成,技术反制仍面临挑战——部分灰色产业链通过不断升级技术手段规避检测,导致“猫鼠游戏”持续升级。

法律法规完善:明确数据造假的法律责任

我国对社交媒体数据造假的法律规制仍存在空白,尽管《反不正当竞争法》《电子商务法》等法律对虚假宣传、数据造假等行为有原则性规定,但具体到社交媒体领域的操作细则仍需完善,业内专家呼吁,应尽快出台针对社交媒体数据造假的专项法规,明确平台、品牌方、第三方服务机构的法律责任,形成“不敢造假、不能造假、不想造假”的制度环境。

行业自律倡议:推动建立健康生态

部分行业协会已开始推动行业自律,某数字营销协会发布《社交媒体数据真实性与透明度倡议》,呼吁会员单位拒绝参与数据造假,并建立“黑名单”制度,对违规机构进行公开通报,一些平台也推出“创作者成长计划”,通过流量扶持、培训指导等方式,帮助真实创作者获得更多曝光机会,从需求端减少对虚假粉丝的依赖。

真实价值终将回归

尽管“一块钱一千个粉丝”现象短期内难以完全消失,但行业长期向好的趋势不会改变,随着用户对内容质量的要求不断提高,以及监管与自律机制的逐步完善,真实、有价值的内容终将获得应有的认可,对于品牌方而言,与其依赖虚假数据制造短期繁荣,不如通过优质内容、精准投放和长期运营建立真实影响力;对于创作者而言,坚持原创、深耕细分领域,才是赢得用户信任的关键。

在这场流量与真实的博弈中,唯有坚守底线、尊重规律,才能实现行业的可持续发展,正如某平台负责人所言:“数据可以造假,但用户的信任无法造假,最终赢得市场的,一定是那些真正为用户创造价值的参与者。”

还没有评论,来说两句吧...