社交媒体领域掀起一场关于“一块钱一千个粉丝”的争议性讨论,这一看似极具吸引力的营销口号,实则折射出当前网络流量经济中存在的灰色地带与潜在风险,据业内人士透露,部分平台通过低价批量售卖“僵尸粉”或低质量粉丝,以极低成本制造虚假繁荣,引发行业对数据真实性与生态健康的深度反思。

低价粉丝产业链:从技术漏洞到灰色交易

调查显示,“一块钱一千个粉丝”的交易模式已形成完整产业链,上游为自动化脚本开发者,通过破解平台接口批量注册虚假账号;中游为代理商,以“涨粉服务”为名对接需求方;下游则覆盖个人用户、网红机构甚至部分企业,这些粉丝账号普遍存在头像重复、动态缺失、互动率为零等特征,本质是利用技术手段制造的“数据泡沫”。

某电商平台商家向记者透露,其店铺提供的“基础粉”服务单价低至0.001元/个,购买量超过10万还可享受折扣,当被问及粉丝质量时,商家直言:“这些账号不会点赞评论,但能快速提升粉丝总数,适合需要‘面子工程’的客户。”技术专家指出,此类操作不仅违反平台用户协议,更可能涉及账号盗用、隐私泄露等法律问题。

虚假繁荣的代价:平台生态与商业价值的双重损害

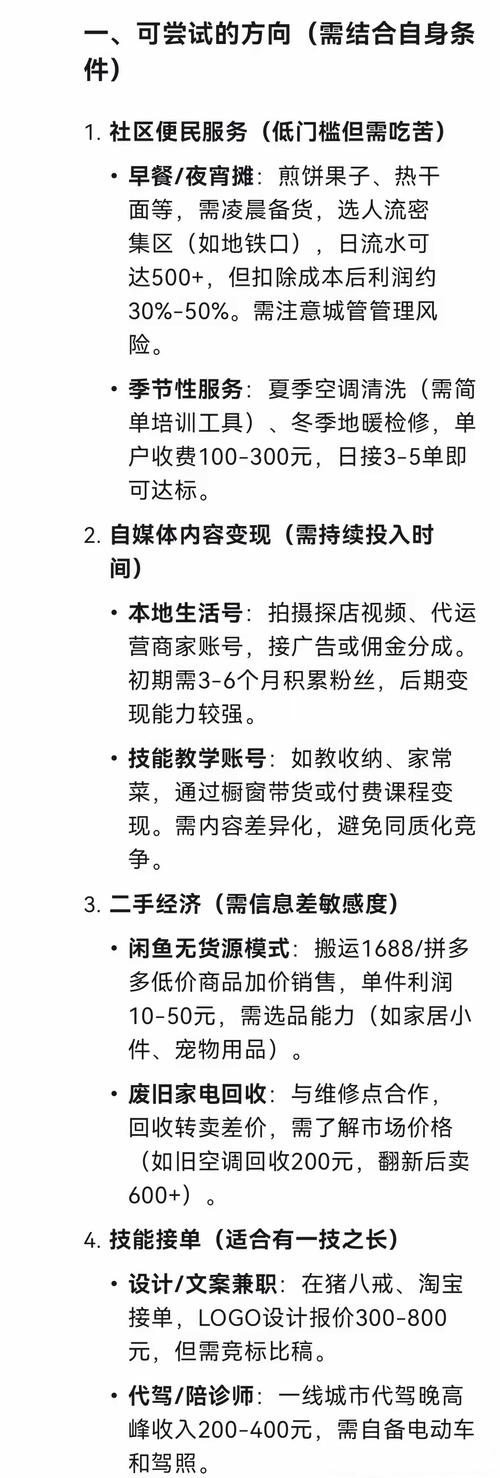

创作者而言,低价粉丝带来的“数据虚高”正在摧毁健康的成长逻辑,某短视频博主向记者表示,其账号曾因购买粉丝获得平台推荐,但实际播放量与粉丝数严重脱节,导致后续合作方质疑其内容质量。“现在品牌方都会要求提供粉丝活跃度证明,这种‘死粉’反而成了减分项。”该博主无奈道。

从平台角度,虚假粉丝的泛滥正在侵蚀用户信任,某社交平台风控负责人透露,系统每日需拦截数百万条异常关注行为,但仍有部分漏网之鱼。“这些虚假账号会扭曲内容推荐算法,导致优质创作者被淹没,最终损害的是整个平台的生态价值。”

更值得警惕的是,部分企业将低价粉丝作为营销考核指标,催生“唯数据论”的畸形生态,某广告公司总监指出:“客户要求KOL粉丝量必须过百万,但预算只有几万元,这种需求直接推动了灰色产业链的繁荣。”

行业自律与监管升级:破除流量迷信的必由之路

面对乱象,多家平台已启动专项整治,某头部短视频平台宣布,将通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术手段,对异常涨粉账号进行限流或封禁,行业协会正推动建立创作者信用评级体系,将粉丝质量纳入考核指标。

法律专家提醒,购买虚假粉丝可能涉及《反不正当竞争法》与《网络安全法》的相关条款,2023年,某MCN机构因批量购买粉丝被处以50万元罚款,成为行业首例典型案例。

“真正的流量价值在于用户粘性与内容共鸣,而非数字游戏。”某知名投资人表示,“随着监管趋严与技术升级,靠‘一块钱粉丝’堆砌的虚假繁荣终将破灭,行业终将回归内容本质。”

在这场流量与质量的博弈中,如何平衡商业利益与生态健康,将成为所有参与者必须回答的时代命题。

还没有评论,来说两句吧...