流量狂欢背后的灰色产业链

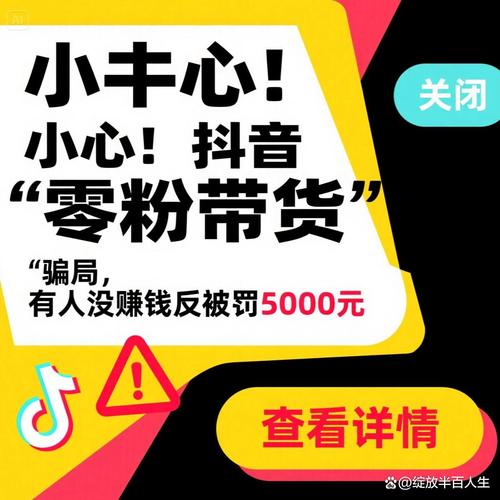

一则"抖音1元10万粉"的广告在社交平台引发轩然大波,据调查,部分商家通过虚假交易、机器刷量等手段,以极低价格向用户提供"僵尸粉"服务,甚至形成从刷量工具开发、账号批量注册到流量售卖的完整产业链,这场看似"低成本高回报"的流量狂欢,不仅暴露出短视频平台生态治理的痛点,更将用户数据安全、内容真实性等核心问题推上风口浪尖。

灰色产业链调查:1元背后的技术黑产

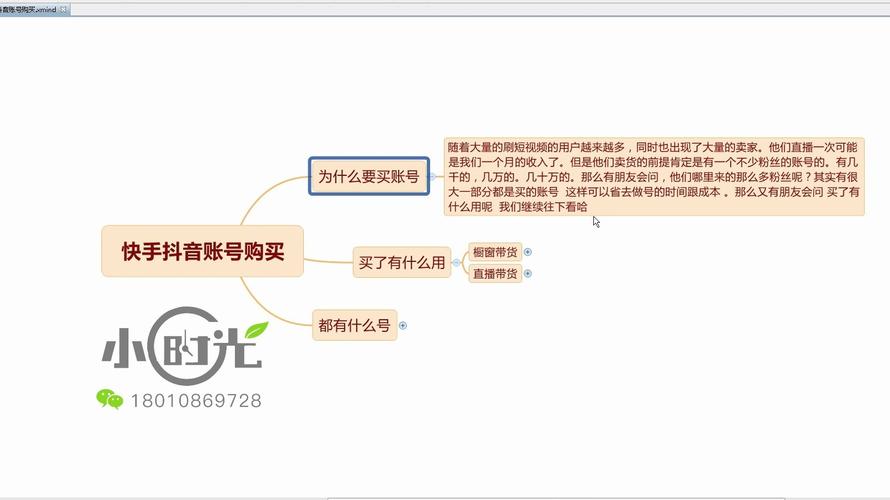

记者通过暗访发现,所谓"1元10万粉"服务实为多层分销的黑色产业,在某电商平台,输入关键词后出现大量"抖音涨粉""快速上热门"等商品,标价从0.1元至100元不等,商家宣称采用"真实账号互动""全国IP分布"等技术手段,实则通过以下方式实现:

- 机器刷量:利用自动化脚本模拟用户行为,批量关注指定账号

- 僵尸粉池:通过盗取或购买废弃账号构建"粉丝库"

- 协议破解:绕过平台API限制进行高频操作

- 数据伪造:篡改后台数据制造虚假播放量、点赞数

某技术论坛披露的代码截图显示,刷量工具可设置"关注间隔时间""设备型号模拟"等参数,甚至能规避平台的风控检测机制,据网络安全公司统计,2023年第一季度,抖音生态内检测到的异常账号数量同比增长320%,其中78%与刷量行为相关。

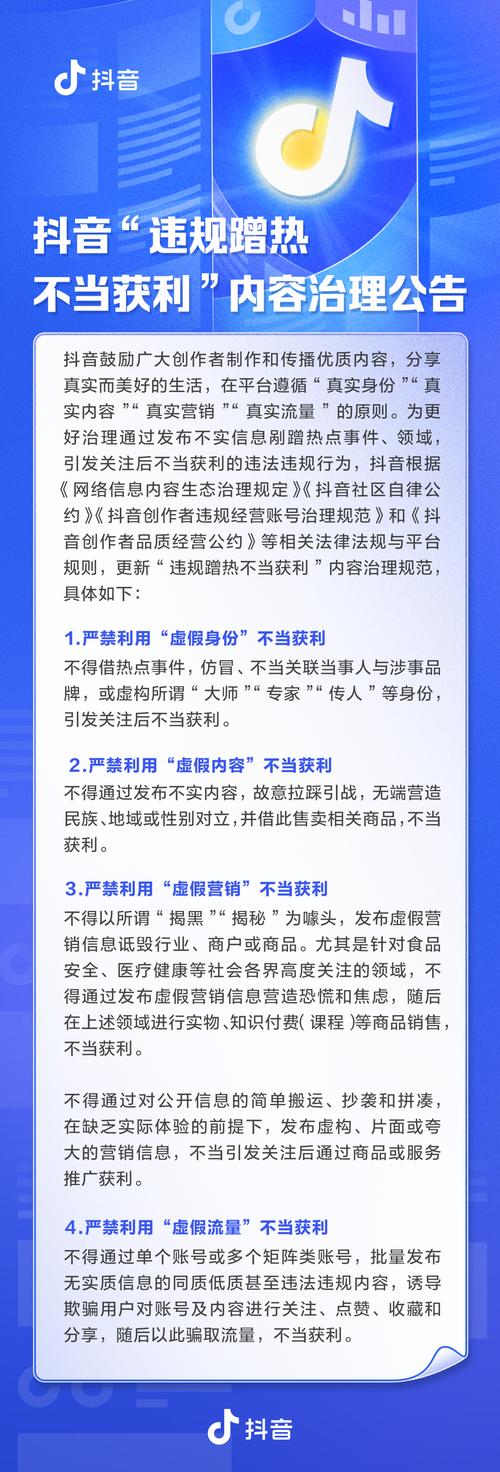

平台治理困境:技术战与规则战的双重挑战

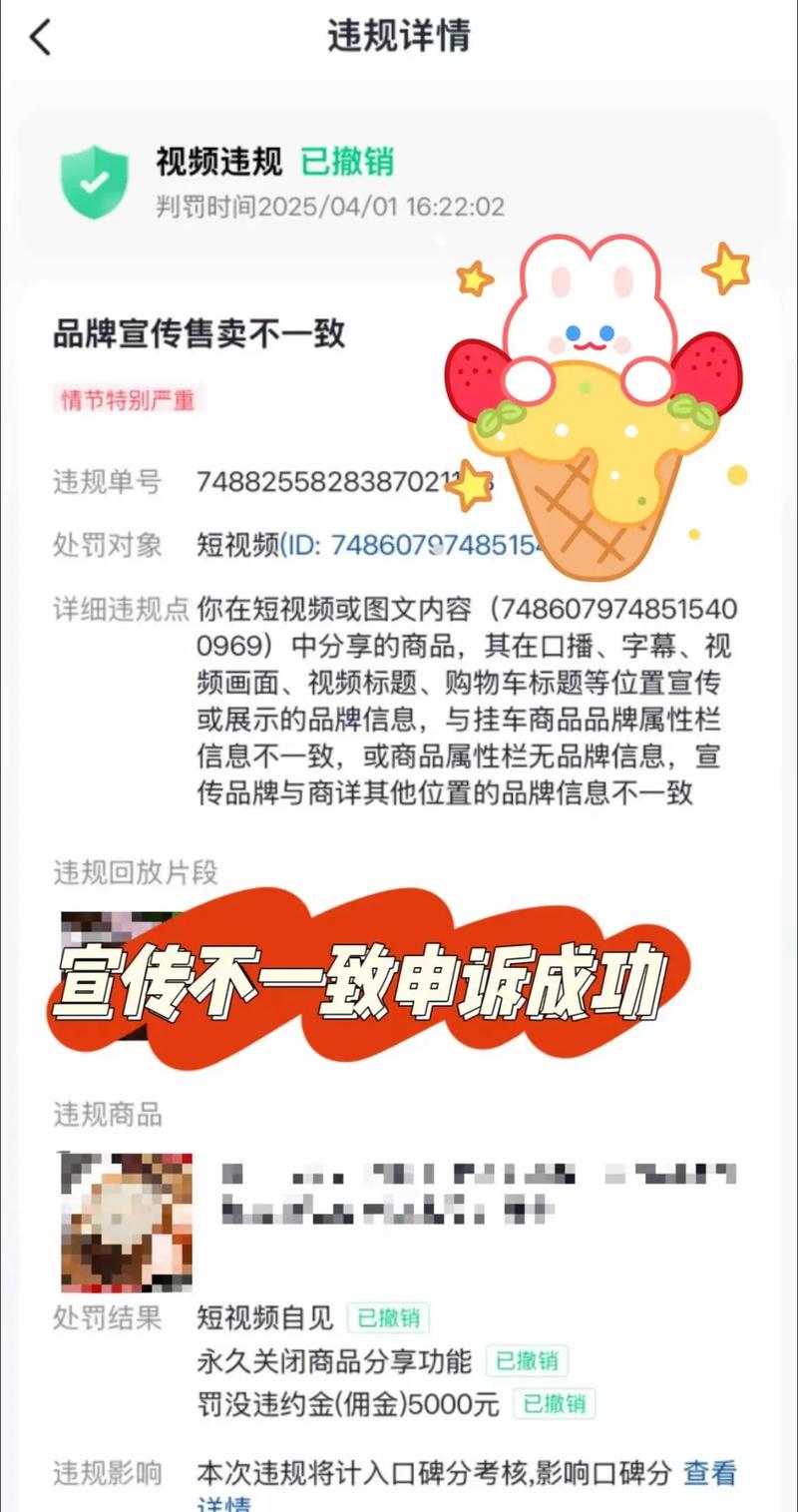

面对日益猖獗的刷量行为,抖音安全团队表示已建立"数据监测-行为分析-账号处置"的三级防控体系,2023年第二季度,平台累计处置违规账号127万个,封禁作弊工具3.4万款,但黑产从业者通过不断升级技术手段进行对抗:

- 动态IP技术:每分钟切换数百个代理IP

- 设备指纹伪造:模拟不同手机型号的硬件特征

- 深度学习算法:生成更接近真实用户的行为轨迹

"这就像一场技术军备竞赛,"抖音安全中心负责人表示,"当我们在识别模型中加入新的特征维度,黑产团队会在72小时内完成破解。"更令人担忧的是,部分刷量服务已形成"SaaS化"运营模式,通过云端控制实现规模化部署,单个服务器可同时操控数十万个虚假账号。

用户权益受损:真实流量被稀释的恶性循环

刷量行为对平台生态的破坏远不止于数据造假,某MCN机构负责人透露,其旗下账号在购买"10万粉"服务后,虽然粉丝数暴涨,但视频完播率从35%骤降至8%,自然流量推荐几乎归零。"这相当于给账号判了死刑,"该负责人表示,"平台算法会认定这是低质量内容,后续创作都难以获得正常曝光。"

更严重的是数据失真对商业生态的冲击,品牌方在投放广告时,往往依据粉丝量、互动率等指标评估账号价值,刷量行为导致:

- 广告预算浪费:虚假流量无法转化为实际消费

- 市场决策偏差:错误数据误导品牌战略布局

- 信任体系崩塌:真实创作者面临不公平竞争

据第三方监测机构数据,2023年上半年,抖音生态内广告主因刷量导致的直接经济损失超过8.3亿元,间接影响的市场规模达47亿元。

法律监管盲区:虚拟世界的行为边界

尽管《网络安全法》《电子商务法》等法律法规对数据造假有明确规定,但实际执法仍面临诸多困难,北京某律师事务所合伙人指出:"刷量行为往往涉及跨平台操作,证据固定难度大;且单个案件涉案金额通常较低,难以达到刑事立案标准。"

2023年5月,杭州互联网法院审理了全国首例"抖音刷量"不正当竞争案,判决被告赔偿平台经济损失50万元,但法律界人士认为,此类案件的示范效应有限,需要建立更完善的网络生态治理体系。

行业自律探索:技术治理与生态共建

面对挑战,短视频行业开始探索多元化治理方案:

- 技术升级:抖音推出"粉丝质量分"评估体系,综合考量账号的互动真实性、内容消费深度等维度

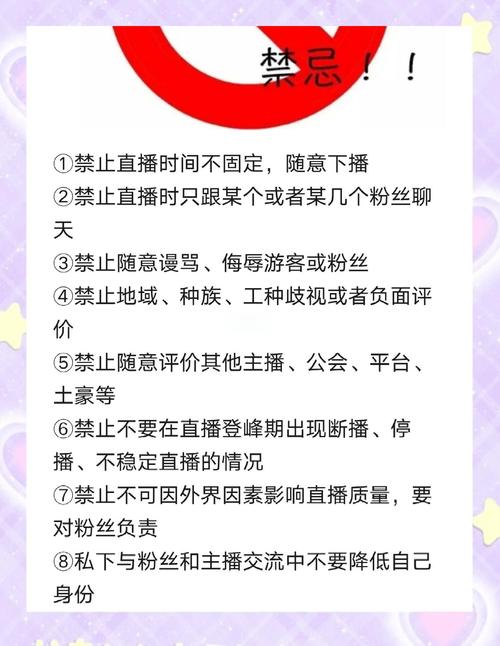

- 信用体系:建立创作者信用档案,将刷量行为与账号权限、流量分配直接挂钩

- 行业联盟:多家平台联合发布《网络内容生态治理倡议》,共享黑产数据库

- 用户教育:上线"流量健康度"检测工具,帮助创作者识别异常数据

某高校传媒学院教授建议:"平台应建立更透明的数据公示机制,比如定期发布生态治理报告,让用户清楚了解流量构成。"

本质的生态重建

在这场流量与真实的博弈中,1元10万粉的闹剧终将落幕,当技术手段可以轻易伪造数字时,真正稀缺的始终是优质内容与真实互动,抖音相关负责人表示:"我们正在测试'创作价值指数',未来将更侧重对内容深度、用户粘性的评估,而非简单数字指标。"

对于普通用户而言,这场风波也带来深刻启示:在算法主导的流量时代,保持创作初心比追逐数字游戏更重要,毕竟,一个由真实情感连接的内容生态,才是平台可持续发展的根基。

(全文共计1587字)

还没有评论,来说两句吧...