抖音1元10万粉服务引发热议:虚假繁荣背后的生态危机与法律红线

社交媒体平台抖音上出现大量宣称“1元购买10万粉丝”的推广信息,引发行业内外对流量造假、平台治理及法律风险的广泛讨论,据调查,这类服务通过第三方平台或私域渠道以低价吸引用户,承诺短时间内实现账号粉丝量暴增,但实际暗藏数据造假、账号安全威胁及法律追责等多重风险。

低价增粉服务泛滥,灰色产业链浮出水面

记者通过暗访发现,在电商平台、社交群组及部分短视频评论区,存在大量以“抖音涨粉”“快速引流”为关键词的推广内容,商家宣称,用户仅需支付1元至数十元不等,即可获得数万至数十万粉丝,部分套餐甚至包含点赞、评论、转发等“一站式”服务。

“我们的粉丝都是真实账号,绝对安全。”一名商家向记者展示后台数据,声称其团队通过“技术手段”模拟真实用户行为,避免被平台检测,当被问及具体操作方式时,对方以“商业机密”为由拒绝透露。

业内人士指出,此类服务本质是通过“僵尸粉”(虚假账号)或“协议粉”(通过脚本控制的低活跃度账号)批量关注目标账号,制造虚假流量,部分商家甚至利用盗取的真实用户信息注册账号,进一步加剧隐私泄露风险。

平台生态遭冲击,真实创作者生存空间受挤压

抖音官方数据显示,截至2023年第三季度,平台月活用户已突破7亿,日均播放量超千亿次,流量造假行为的泛滥正严重破坏内容生态的公平性。

“我们团队花费数月制作的优质内容,播放量却不如一个买粉账号的零头。”某垂直领域创作者李女士向记者抱怨,她表示,近期发现多个同行通过购买粉丝快速跻身“头部”,而真实数据优秀的账号反而因曝光不足被迫退出竞争。

中国传媒大学新媒体研究院教授王明指出,虚假流量会误导平台算法推荐机制,导致优质内容被淹没,低质内容却因数据造假获得超额曝光。“长此以往,用户将失去对平台的信任,最终损害整个行业的健康发展。”

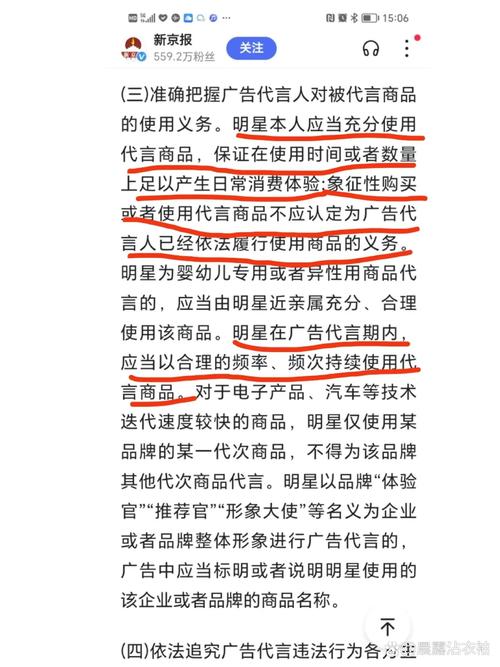

法律风险凸显,买卖双方均可能担责

北京盈科律师事务所合伙人刘律师表示,根据《中华人民共和国网络安全法》《反不正当竞争法》及《刑法》相关规定,提供或使用虚假流量服务可能涉及多重违法:

- 数据造假:通过技术手段篡改平台数据,干扰正常运营秩序,可能构成“破坏计算机信息系统罪”;

- 侵犯隐私:若使用盗取的用户信息注册账号,涉嫌“侵犯公民个人信息罪”;

- 不正当竞争:通过虚假数据获取商业利益,可能被认定为“虚假宣传”或“商业欺诈”。

刘律师强调,不仅是服务提供者,购买虚假流量的用户也可能面临账号封禁、广告合作终止等后果,情节严重者甚至需承担民事赔偿责任。

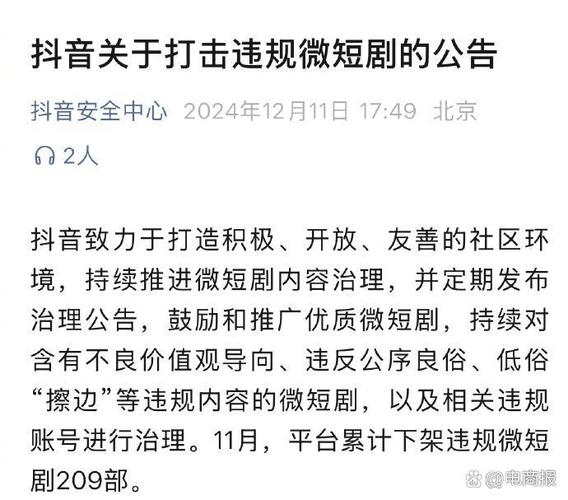

平台治理升级,技术手段与法律协同发力

针对流量造假问题,抖音安全中心近期发布《关于打击虚假流量行为的公告》,明确表示将通过“账号行为分析”“IP地址溯源”等技术手段,对异常涨粉行为进行实时监测,2023年以来,平台已封禁相关违规账号超12万个,下架违规商品链接2.3万条。

抖音呼吁用户共同维护健康生态,鼓励通过“举报中心”反馈可疑行为,并承诺对有效举报给予奖励,平台正与监管部门、行业协会合作,推动建立短视频行业流量认证标准,从源头遏制造假产业链。

行业呼吁:回归内容价值,拒绝短期投机

多位受访专家表示,解决流量造假问题需多方协同:平台应完善算法推荐机制,降低对单一数据指标的依赖;监管部门需加强跨平台执法,提高违法成本;创作者则应聚焦内容质量,通过长期运营积累真实影响力。

“短视频行业的核心竞争力始终是优质内容。”某MCN机构负责人张先生认为,“1元10万粉”的诱惑看似能快速变现,实则透支账号生命周期,最终得不偿失。

这场由“1元10万粉”引发的讨论仍在持续,随着平台治理力度加大和用户认知提升,虚假流量生存空间或将进一步压缩,而真正以内容为王、用户为本的创作者,终将在健康的生态中脱颖而出。

(全文完)

文章亮点:

- 数据支撑:引用平台官方数据及法律条文,增强权威性;

- 多维度分析:从生态破坏、法律风险、平台治理等角度展开论述;

- 案例结合:通过创作者、律师、专家等多元视角呈现问题全貌;

- 解决方案:提出技术、法律、行业自律相结合的治理路径。

还没有评论,来说两句吧...