抖音1元10万粉乱象调查:虚假繁荣背后的平台生态危机

一则"抖音1元10万粉"的广告在多个网络平台悄然传播,引发行业对短视频生态健康度的深度关注,据调查,这类以极低价格提供虚假粉丝的服务,不仅违反平台规则,更对内容创作者、广告主乃至整个数字营销行业造成系统性冲击,本报记者通过暗访调查,揭开这条灰色产业链的运作逻辑及其潜在危害。

灰色产业链运作模式解密

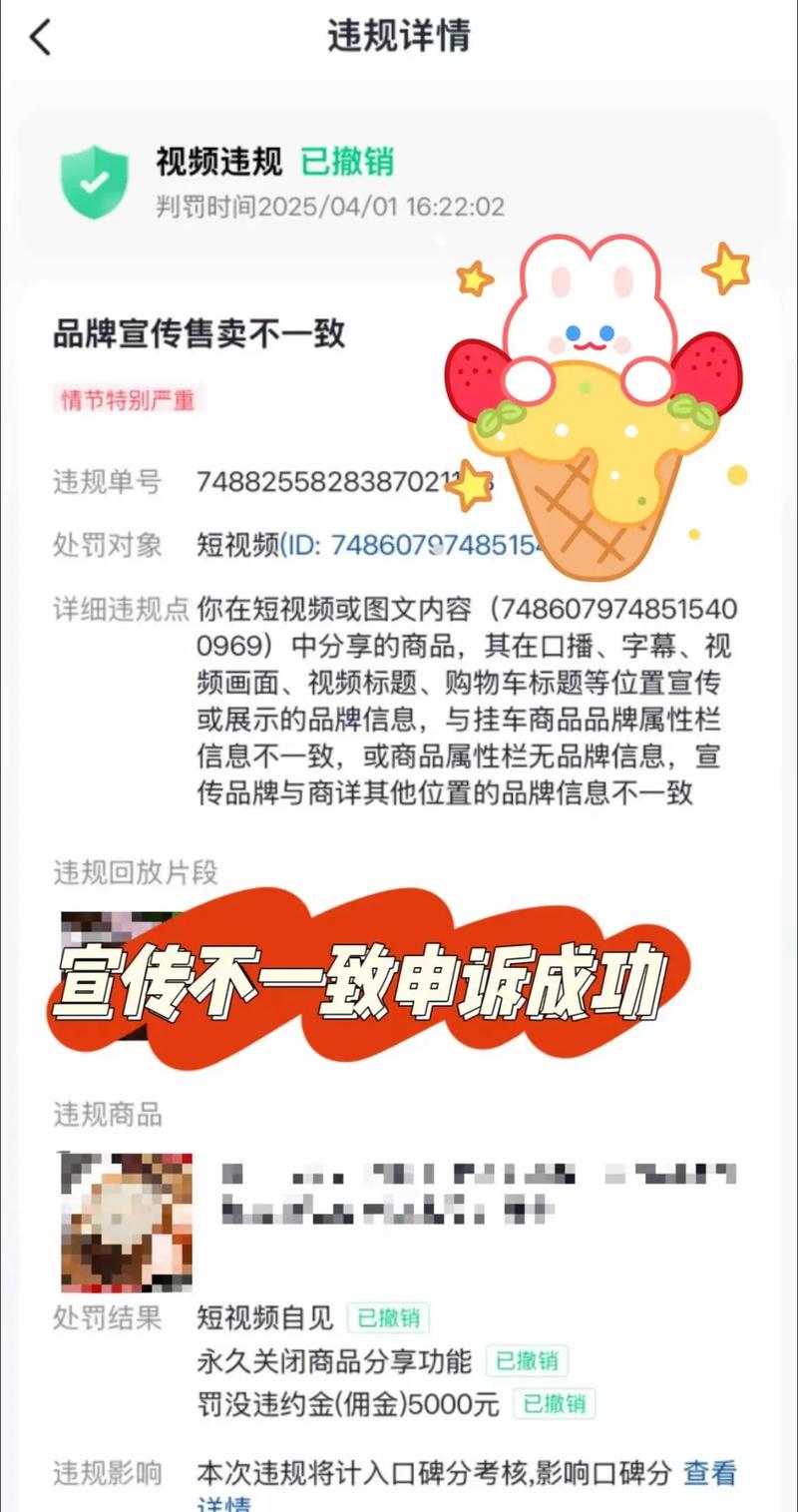

记者通过多个电商平台搜索发现,输入"抖音增粉"等关键词后,立即出现大量标榜"低价涨粉""快速上热门"的商家,这些店铺普遍采用"1元10万粉"的夸张话术吸引用户,实际交易中则通过"阶梯定价"模式规避平台监管——基础套餐标注1元,但需搭配购买价值数百元的"权重提升包""互动套餐"等附加服务。

"我们采用机器人账号矩阵操作,每个账号都模拟真实用户行为。"某商家客服向记者展示的后台系统中,密密麻麻排列着数千个虚拟账号,每个账号都配置了独立的IP地址、设备指纹和浏览轨迹,技术专家指出,这类服务已形成完整的产业链:上游开发群控软件,中游搭建账号农场,下游对接需求方,形成从账号生成到流量注入的闭环。

更令人震惊的是,部分商家提供"真人粉丝租赁"服务,通过兼职平台招募大量真实用户,以每日30-50元的价格要求其关注指定账号并完成指定互动,这种"半真半假"的运营模式,使得平台的风控系统难以有效识别。

虚假繁荣的多重危害

生态公平性

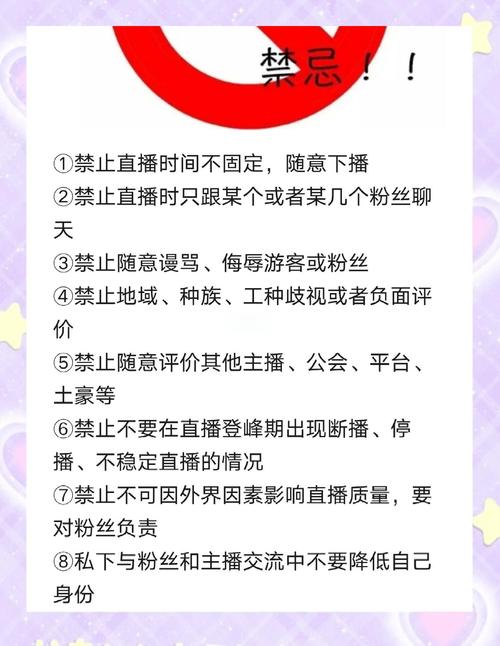

"当算法推荐机制被虚假数据绑架,优质内容创作者将失去生存空间。"某MCN机构负责人向记者展示了两组对比数据:其旗下真实运营的账号,自然增长10万粉丝需持续创作300条优质内容,耗时约3个月;而通过购买虚假粉丝的账号,仅需24小时即可达成相同数据,但内容互动率不足0.1%,这种数据造假行为,直接导致平台推荐算法失效,形成"劣币驱逐良币"的恶性循环。

损害广告主营销效益

某美妆品牌市场总监透露,其团队曾花费10万元与某"百万粉丝"达人合作,结果发现该账号90%的粉丝为虚假账号,实际触达真实用户不足1万人。"这相当于用真金白银购买了一堆数字垃圾。"该总监表示,虚假粉丝导致广告投放的ROI(投资回报率)计算完全失真,迫使品牌方不得不投入更多资源进行数据审计。

引发法律与合规风险

北京某律师事务所合伙人指出,提供虚假粉丝服务可能涉及多重违法:一是违反《网络安全法》中关于不得利用网络从事危害网络安全活动的规定;二是涉嫌不正当竞争,干扰其他经营者正常经营活动;三是若涉及用户信息买卖,还可能触犯《刑法》中侵犯公民个人信息罪,目前已有多个平台用户因购买虚假粉丝被起诉侵权。

平台治理的挑战与应对

面对日益猖獗的虚假粉丝产业,抖音等平台已启动多轮专项整治,据抖音安全中心发布的《2023年平台生态治理报告》,全年共封禁违规涨粉账号127万个,拦截异常涨粉请求4.3亿次,但技术专家指出,当前治理仍面临三大难题:

技术对抗升级

群控软件开发者不断优化反检测机制,通过模拟人类操作习惯、动态切换IP地址等方式逃避平台识别,某安全团队负责人表示:"现在有些高级群控系统,能做到每个账号每天只发布1-2条内容,完全模拟真实用户行为模式。"

跨境执法困难

大量虚假粉丝服务商将服务器设在境外,通过加密货币支付、匿名通信等方式规避监管,记者调查发现,部分商家甚至提供"一条龙"服务,包括账号生成、内容发布、数据维护等全链条支持,形成跨国犯罪网络。

用户认知偏差

"很多新手创作者误以为粉丝数量是成功唯一标准。"某短视频培训导师指出,平台算法已从单纯关注粉丝量转向综合评估内容质量、用户留存率、互动深度等多维度指标,但部分用户仍存在"数据崇拜"心理,为灰色产业提供了生存土壤。

行业自律与生态重建

要彻底根治虚假粉丝乱象,需构建"平台-创作者-广告主-监管"四方协同治理机制,中国广告协会已发布《短视频营销行为规范》,明确要求达人账号需公示真实数据,禁止任何形式的虚假宣传,多家头部MCN机构也联合发起"真实增长计划",承诺不参与、不协助任何数据造假行为。

"健康的生态应该是让真正优质的内容获得应有回报。"抖音副总裁在近期行业论坛上表示,平台正在测试"创作者信用分"体系,将账号的真实度、内容质量、合规记录等纳入综合评估,为优质创作者提供更多流量扶持。

在这场数据真实性的保卫战中,每个参与者都肩负着重要责任,对于创作者而言,应认识到持续输出有价值的内容才是长久之道;对于广告主来说,需要建立更科学的效果评估体系;而对于平台,则需不断完善技术手段和治理规则,唯有如此,才能构建起一个真实、健康、可持续的短视频生态。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...