社交媒体平台抖音上出现了一种名为“一元500粉”的灰色服务,引发行业广泛关注,据调查,该服务通过第三方渠道以极低价格向用户提供批量粉丝,看似满足了部分用户快速积累人气的需求,实则暴露出平台生态治理的深层漏洞,并可能对用户权益、内容生态及行业健康发展造成多重风险。

现象溯源:低价粉丝背后的灰色产业链

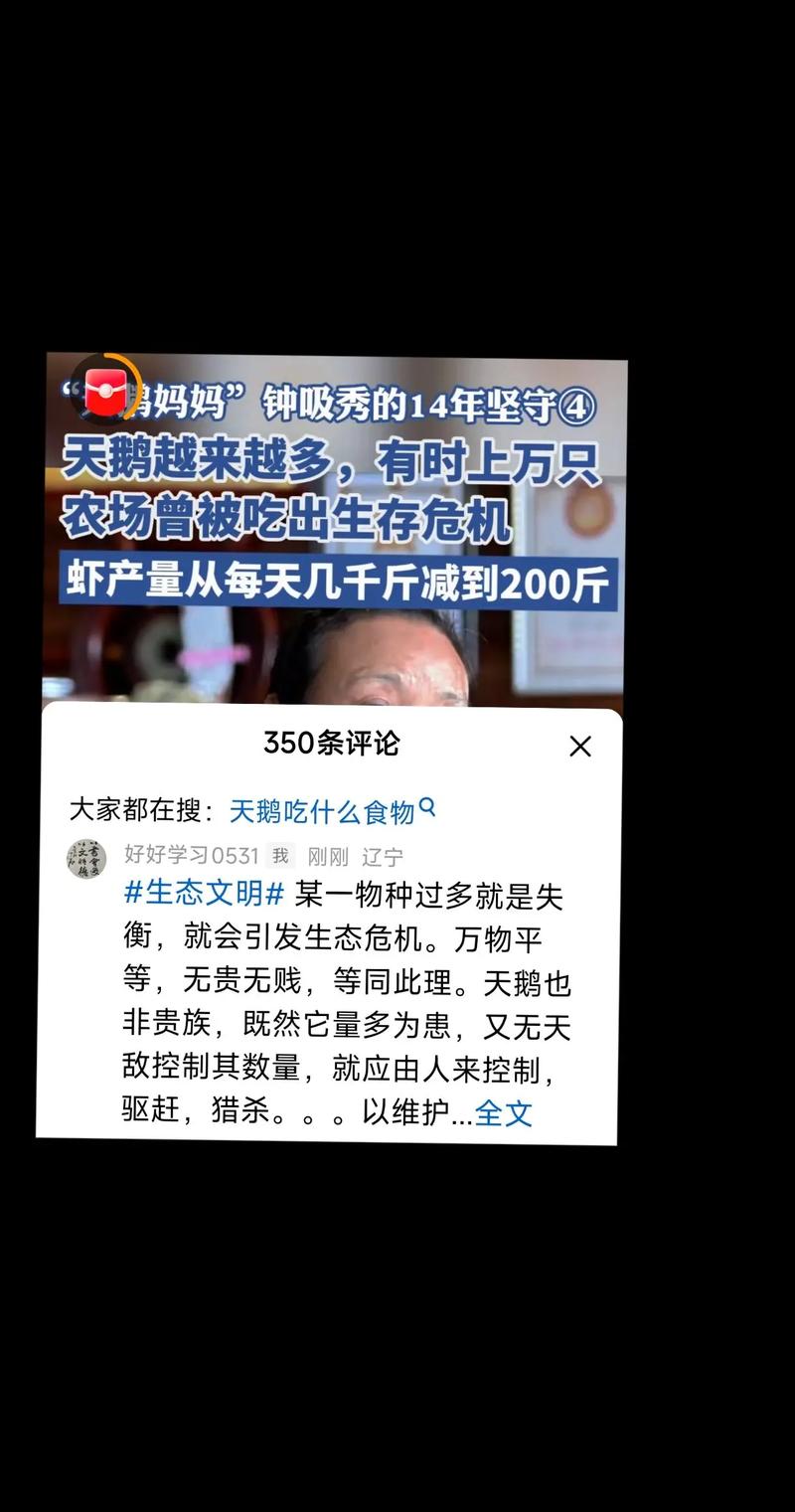

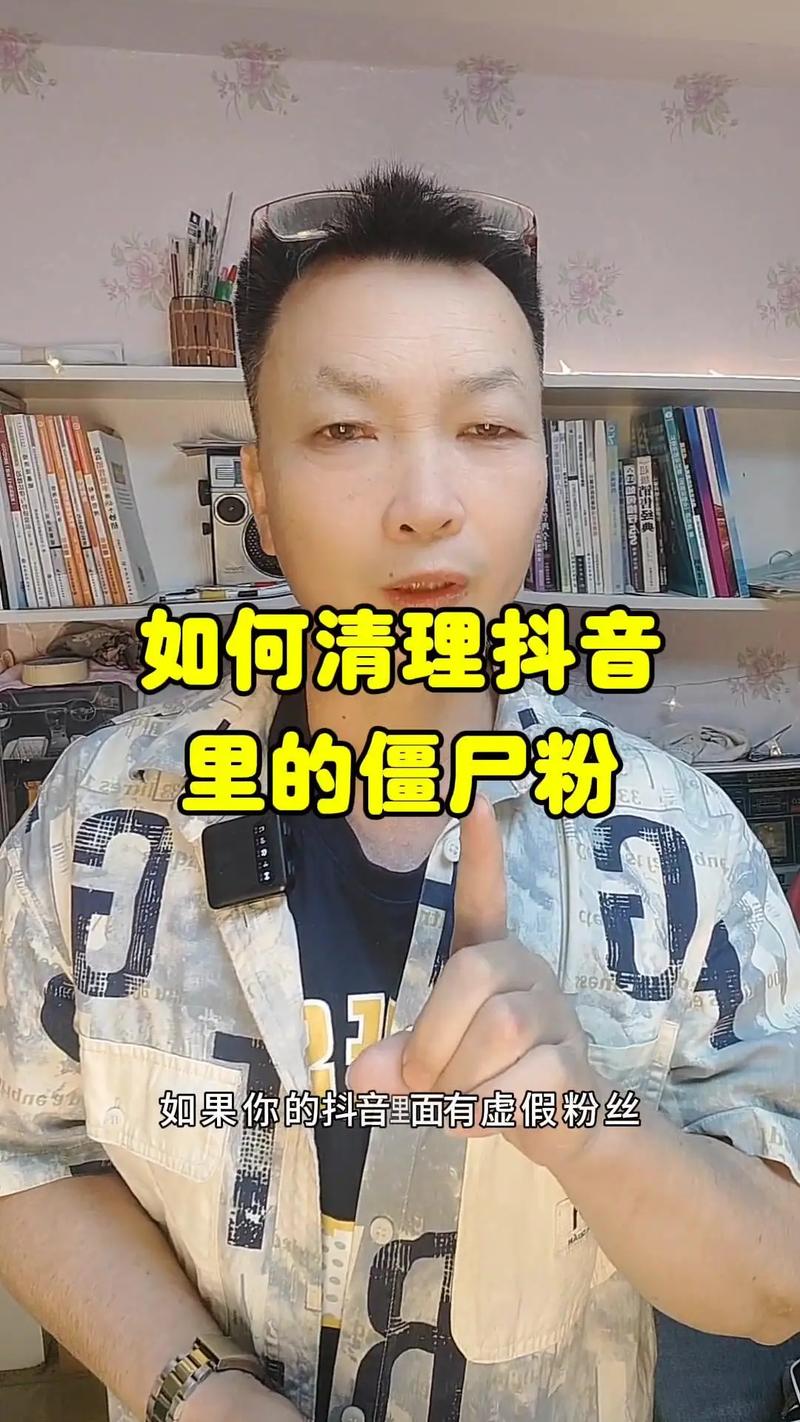

“一元500粉”并非新鲜事物,但其近期在抖音平台的活跃度显著提升,记者通过暗访发现,此类服务通常通过电商平台、社交群组或私域流量渠道进行推广,用户仅需支付1至5元不等,即可在短时间内获得数百个“粉丝”,这些粉丝账号普遍存在头像模糊、昵称随机、无动态内容等特征,明显为批量注册的“僵尸号”。

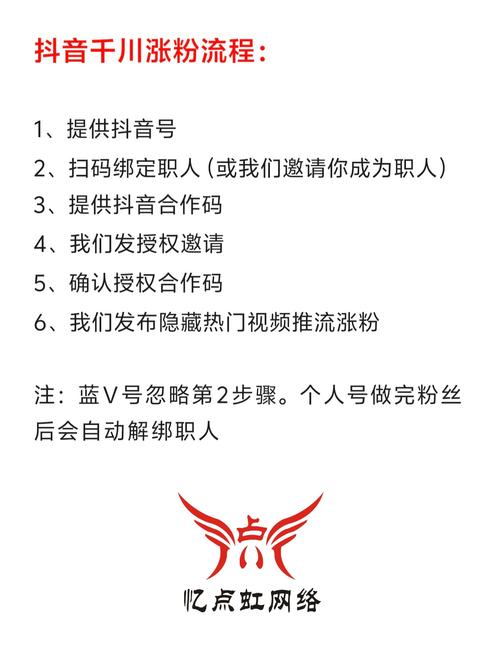

进一步调查显示,该产业链已形成完整闭环:上游为技术团队,通过自动化脚本批量注册账号;中游为分销商,通过多级代理模式扩大覆盖面;下游则直接对接有需求的用户,包括个人创作者、中小企业及部分营销机构,部分服务商甚至提供“定制化套餐”,如“粉丝+点赞+评论”组合服务,进一步模糊了真实互动与数据造假的边界。

平台治理困境:技术防御与利益驱动的博弈

抖音官方曾多次发布公告,明确禁止“买卖粉丝”“数据造假”等行为,并持续升级风控系统,通过账号行为分析、IP地址追踪等技术手段识别异常增长,对违规账号实施限流、封禁等处罚,灰色产业链的“道高一尺”与平台的“魔高一丈”形成持续对抗。

某技术安全公司负责人向记者透露:“当前造假技术已实现‘拟真化’,部分僵尸号会模拟真实用户的浏览、点赞行为,甚至定期更新动态内容,极大增加了平台识别难度。”低廉的违规成本与高额的利润空间形成强烈反差,据业内人士估算,一个拥有10万粉丝的账号通过虚假手段获取,成本不足千元,但转售价格可达数万元。

用户权益受损:真实性与信任度的双重崩塌

对于普通用户而言,“一元500粉”带来的短期数据增长,实则埋下了长期隐患,虚假粉丝无法转化为真实互动,导致账号内容推荐权重下降,形成“数据虚高-流量萎缩”的恶性循环,部分用户因依赖造假手段,忽视了内容质量提升,最终陷入“粉丝多但转化低”的困境。

更严重的是,此类行为破坏了平台的内容生态,真实创作者的优质内容可能因数据造假者的干扰而难以获得公平曝光,导致“劣币驱逐良币”,某MCN机构负责人表示:“我们曾签约一位粉丝量看似可观的达人,但直播带货时真实观众不足十分之一,最终合作以失败告终。”

法律与道德风险:数据造假的边界何在?

从法律层面看,“一元500粉”服务涉嫌违反《网络安全法》《电子商务法》中关于数据真实性的规定,北京某律师事务所合伙人指出:“批量注册账号、操纵数据的行为,可能构成‘破坏计算机信息系统罪’或‘不正当竞争罪’,情节严重者将面临刑事处罚。”

道德层面,此类行为违背了社交媒体“真实连接”的核心价值,中国传媒大学教授李明认为:“社交平台的本质是建立人与人之间的信任,而数据造假无异于在数字世界中制造‘信任泡沫’,最终损害的是整个社会的诚信基础。”

行业反思:如何构建健康生态?

面对“一元500粉”乱象,行业需从技术、监管、教育三方面协同发力,技术层面,平台应持续优化算法模型,提升对异常数据的识别能力,例如引入区块链技术实现粉丝增长的可追溯性,监管层面,需完善相关法律法规,明确数据造假的法律责任,并加强跨平台协作打击灰色产业链。

用户教育同样关键,抖音近期推出“创作者学院”,通过案例解析、合规指南等方式引导用户回归内容本质,某头部达人分享道:“我用了三年时间从零积累到百万粉丝,虽然慢,但每一步都走得踏实,数据可以造假,但用户的信任无法造假。”

真实价值终将回归

尽管“一元500粉”短期内难以根除,但行业趋势已逐渐明朗,随着用户审美提升与平台治理强化,虚假数据的市场空间将持续压缩,某风投机构合伙人预测:“未来三年,内容质量与用户粘性将成为投资核心指标,数据造假者将被市场淘汰。”

抖音相关负责人表示:“我们始终致力于构建一个公平、透明、有价值的创作者生态,对于任何破坏规则的行为,平台将保持零容忍态度。”在这场真实与虚假的博弈中,唯有坚守内容初心,方能在数字浪潮中行稳致远。

“一元500粉”的泛滥,折射出社交媒体时代流量焦虑与生态治理的复杂矛盾,当技术进步为数据造假提供便利时,如何守护数字世界的真实与信任,成为平台、用户与监管者共同面临的课题,或许,正如某位资深创作者所言:“在算法可以制造一切的时代,真诚反而成了最稀缺的能力。”

(全文约1580字)

还没有评论,来说两句吧...