抖音评论点赞软件乱象频发 平台治理与法律规制双管齐下

近年来,随着短视频平台抖音的迅速崛起,其用户规模和内容生态持续扩张,成为全球范围内最具影响力的社交媒体之一,伴随平台流量的激增,一系列围绕“流量造假”的灰色产业也应运而生,其中以“抖音评论点赞软件”为代表的第三方工具尤为突出,这类软件通过自动化脚本模拟用户行为,批量完成点赞、评论、转发等操作,试图以低成本手段快速提升账号或内容的曝光度,其背后隐藏的违规风险、数据安全威胁及对平台生态的破坏,已引发监管部门、平台方及行业专家的广泛关注。

抖音评论点赞软件:技术伪装下的流量造假产业链

抖音评论点赞软件的核心功能是通过程序化手段模拟真实用户行为,绕过平台反作弊机制,实现“刷量”目的,根据市场调研机构的数据,目前市面上流通的此类软件多以“增长助手”“流量加速器”等名义包装,通过付费会员制或一次性购买模式向用户提供服务,部分软件甚至宣称可“精准定位目标用户”“定制评论内容”,进一步满足账号运营者对“数据美化”的需求。

从技术层面看,这类软件通常采用以下两种模式:一是通过代理IP池切换设备信息,规避平台对单一账号的频繁操作检测;二是利用模拟器或真机集群构建虚拟用户环境,制造“真实互动”的假象,某款被曝光的软件可同时控制数百台设备,在短时间内完成数万次点赞和评论,其效率远超人工操作。

这种技术伪装下的流量造假行为,已严重干扰抖音的内容推荐算法,抖音的流量分配机制本应基于用户兴趣、内容质量及互动真实性进行动态调整,但“刷量”行为导致劣质内容通过虚假数据获得推荐,挤压了优质创作者的生存空间,一位拥有百万粉丝的抖音博主向记者透露:“近期发现部分新账号通过刷量快速崛起,其内容质量低下却能占据热门榜单,这对我们长期投入内容创作的团队极不公平。”

平台治理升级:技术反制与规则约束并行

面对流量造假乱象,抖音母公司字节跳动已启动多轮专项治理行动,据抖音安全中心发布的《2023年平台生态治理报告》,2023年全年共封禁涉及流量造假的账号超120万个,下架违规软件及相关链接3.2万条,并永久关闭了多个提供刷量服务的第三方平台接口。

在技术层面,抖音通过“行为指纹识别”“设备异常检测”等算法模型,构建了覆盖账号注册、内容发布、互动行为的全链条反作弊体系,系统可识别同一设备在短时间内产生的非自然互动模式,或通过分析评论内容的语义相似度判断是否存在机器生成痕迹,抖音还与多家网络安全企业合作,共享黑产IP库和攻击特征数据,提升对新型刷量工具的拦截效率。

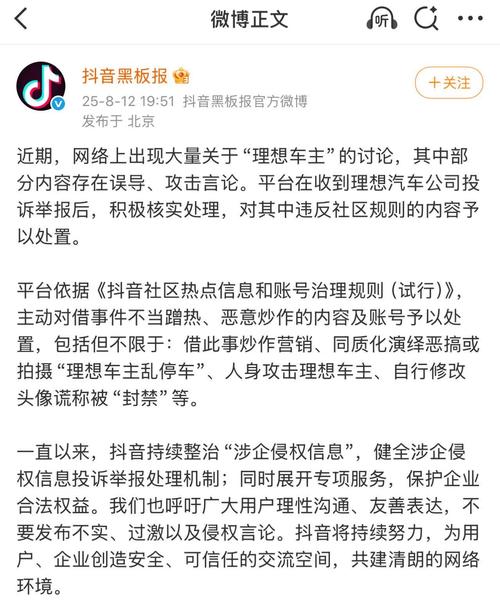

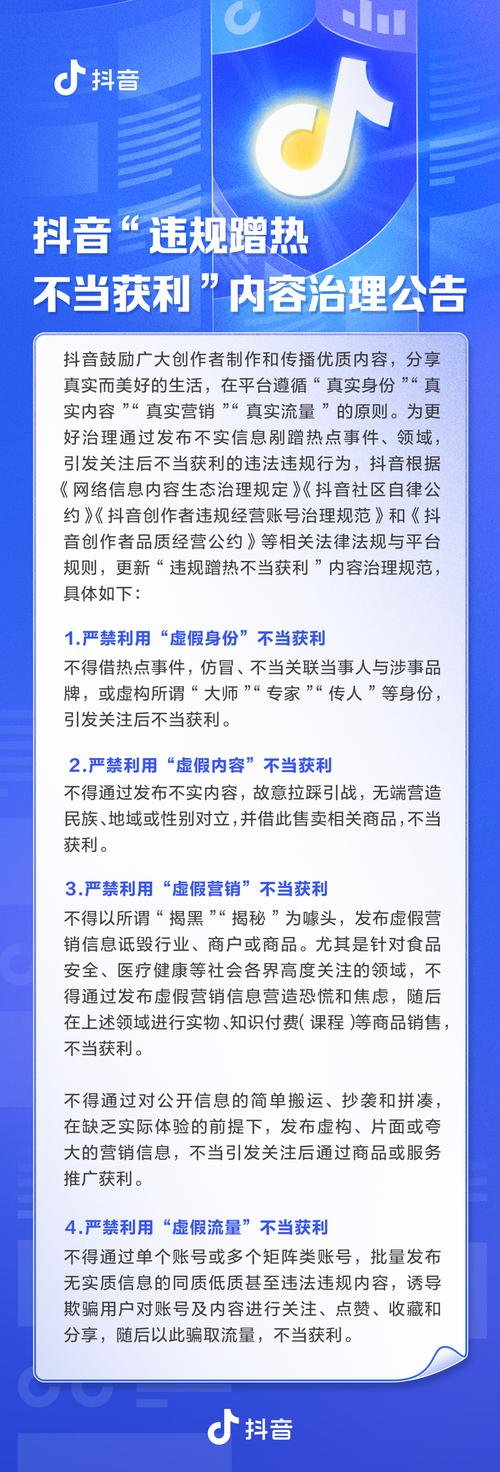

在规则层面,抖音于2023年修订了《社区自律公约》,明确将“使用第三方工具伪造互动数据”列为严重违规行为,情节严重者将面临账号永久封禁及行业联合惩戒,平台推出“创作者信用分”制度,对存在刷量行为的账号降低推荐权重,并限制其参与平台活动资格。

法律规制:从行政处罚到刑事追责的立体化打击

流量造假行为不仅违反平台规则,更触碰了法律红线,根据《中华人民共和国网络安全法》《反不正当竞争法》及《刑法》相关规定,提供或使用刷量软件可能涉及“破坏计算机信息系统罪”“非法经营罪”及“侵犯公民个人信息罪”等多项罪名。

2023年,某地市场监管部门查处了一起利用抖音评论点赞软件实施不正当竞争的案件,涉案公司通过销售刷量服务,帮助多个品牌账号伪造数据,非法获利超500万元,该公司被处以罚款200万元,并责令停止违法行为,此案成为国内首例对流量造假产业链进行行政处罚的典型案例。

更值得关注的是,司法机关正逐步加大对刷量软件开发者的刑事打击力度,2024年初,某省法院审结了一起“抖音刷量软件案”,被告人因开发并销售具有自动化点赞、评论功能的软件,被法院以“破坏计算机信息系统罪”判处有期徒刑三年,并处罚金50万元,主审法官指出:“刷量软件通过侵入平台系统篡改数据,直接威胁网络空间秩序,必须依法严惩。”

行业反思:流量真实性与内容生态的长期博弈

尽管监管与平台治理持续加码,但抖音评论点赞软件的市场需求仍未完全消退,部分中小商家和新手创作者仍试图通过“走捷径”快速积累粉丝,而部分MCN机构甚至将刷量服务包装为“运营套餐”向客户推销,这种现象折射出短视频行业对流量焦虑的深层矛盾。

对此,中国传媒大学新媒体研究院教授李明认为:“流量造假的本质是短期利益与长期生态的冲突,平台需通过优化推荐算法、加强创作者扶持等方式,降低用户对‘数据包装’的依赖;监管部门应推动建立跨平台数据核查机制,形成行业共治格局。”

抖音官方则表示,未来将进一步强化“真实互动”导向,例如试点“互动质量分”评估体系,对用户评论的原创性、相关性进行加权计算,并优先推荐高价值互动内容,平台计划与高校、研究机构合作,探索利用区块链技术实现互动数据的不可篡改存证,从技术底层杜绝造假可能。

本质,共筑清朗网络空间

抖音评论点赞软件的泛滥,是短视频行业快速发展过程中的阶段性阵痛,其背后既有个体对流量红利的追逐,也有产业链上下游的共谋推波助澜,无论从平台生态健康度、用户体验还是法律合规性来看,流量造假均无异于“饮鸩止渴”。

随着技术治理手段的升级和法律规制的完善,刷量软件的空间必将持续压缩,对于创作者而言,唯有回归内容本质,以优质创作赢得用户认可,方能在激烈的竞争中实现可持续发展,而对于整个行业来说,构建“真实、透明、公平”的流量评价体系,不仅是维护市场秩序的必然选择,更是推动短视频产业高质量发展的关键所在。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...