抖音点赞6元一单乱象频发 平台治理与法律规制双管齐下

关于“抖音点赞6元一单”的灰色交易在网络上引发广泛关注,这种以金钱为驱动的虚假互动行为,不仅扰乱了短视频平台的正常生态,更涉嫌违反法律法规,引发社会对网络诚信与市场秩序的深度思考。

现象溯源:灰色产业链的野蛮生长

“抖音点赞6元一单”的交易模式,本质上是网络刷量行为的变种,据调查,部分商家或个人通过第三方平台发布任务,以每单6元的价格雇佣“水军”对指定视频进行点赞、评论或转发,这种操作看似简单,却形成了一条完整的灰色产业链:上游是需求方(如网红、品牌方或个人用户),中游是刷量平台(提供技术工具与任务分发),下游则是大量兼职或专职的“刷手”。

从技术层面看,刷量行为已从早期的纯人工操作升级为“机器+人工”的混合模式,部分平台利用虚拟账号、自动化脚本等技术手段,实现批量点赞,甚至能模拟真实用户的浏览轨迹,规避平台的风控系统,而“6元一单”的定价,则反映了市场供需关系——需求方希望通过低成本快速提升视频热度,刷量方则通过规模化操作获取利润。

平台治理:技术升级与规则完善并行

面对刷量乱象,抖音等短视频平台已采取多重措施,据抖音官方发布的《2023年平台生态治理报告》,2023年全年,平台共封禁违规账号超120万个,其中涉及刷量行为的账号占比达37%,具体措施包括:

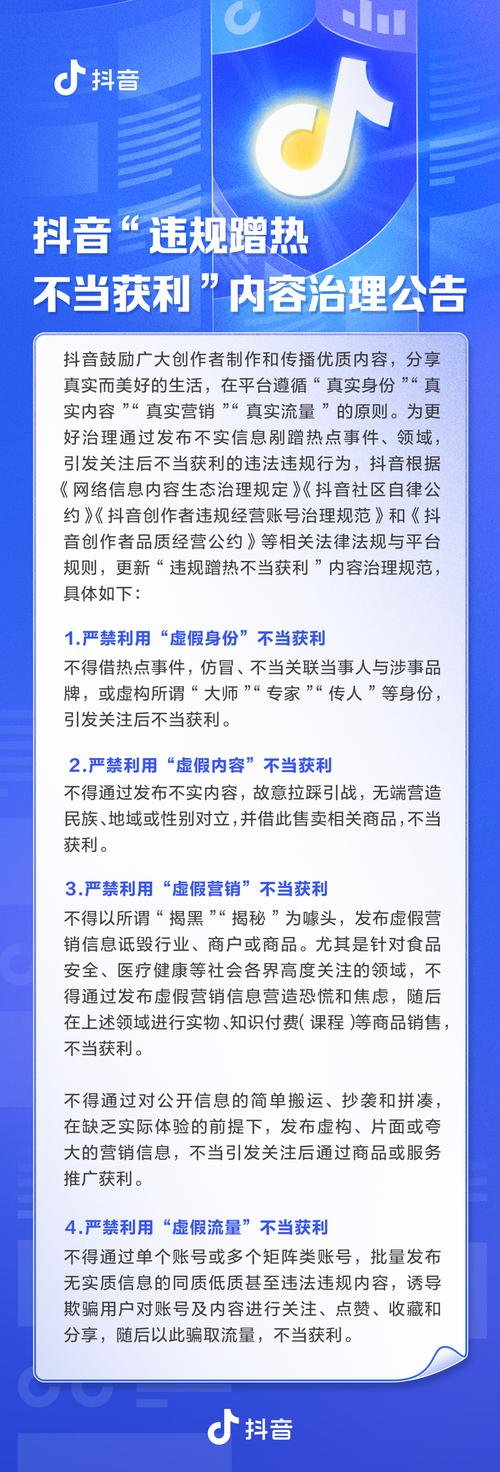

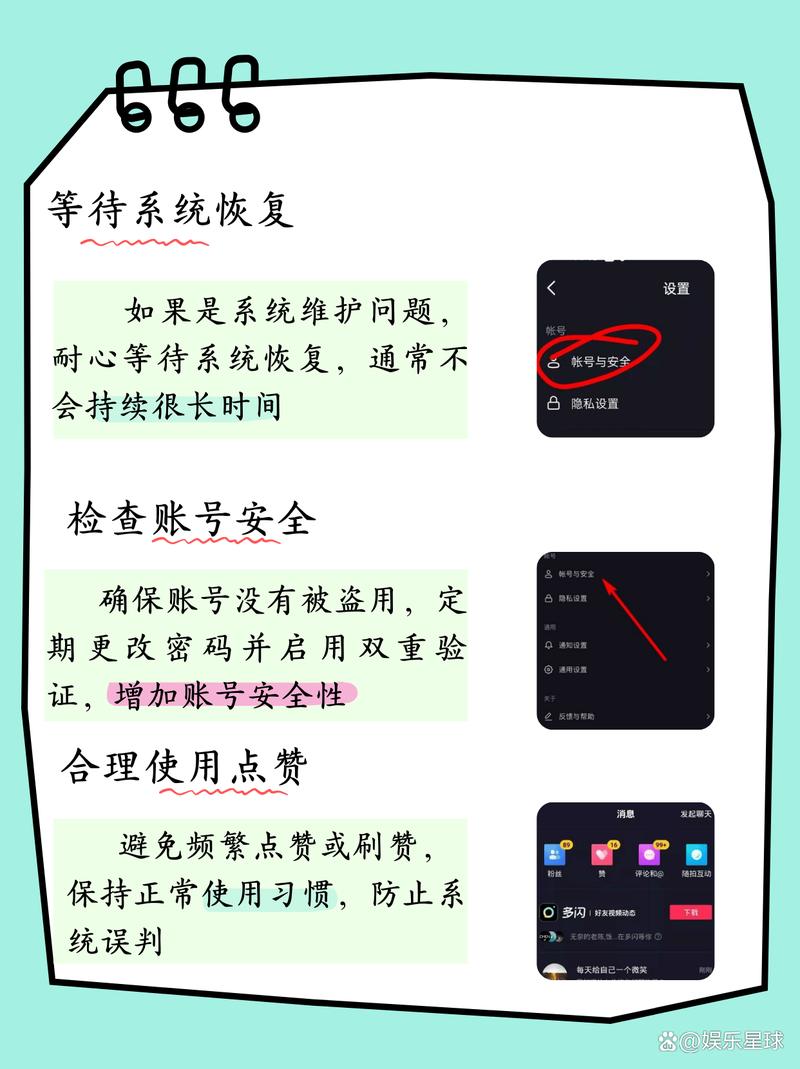

- 技术风控升级:通过AI算法识别异常互动行为,若某账号在短时间内对大量视频进行点赞,且点赞对象高度集中,系统将自动触发人工复核,确认违规后立即封禁。

- 规则细化:明确禁止“通过非正常手段获取流量”的行为,并将刷量纳入“严重违规”类别,处罚措施包括账号限流、功能禁用甚至永久封禁。

- 用户教育:在平台内推送反刷量宣传内容,提醒用户“虚假热度可能损害账号长期价值”,并鼓励用户举报可疑行为。

平台治理仍面临挑战,部分刷量平台通过境外服务器、加密通信等方式规避监管,而“6元一单”的低门槛也吸引了大量个人用户参与,增加了治理难度。

法律规制:虚假宣传与不正当竞争的边界

从法律角度看,“抖音点赞6元一单”可能涉及多重违法,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条,经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传,若刷量行为被用于商业推广(如提升品牌曝光度),则可能构成“帮助虚假宣传”,需承担行政责任甚至刑事责任。

根据《中华人民共和国网络安全法》第四十六条,任何个人和组织不得利用网络从事危害网络安全的活动,包括“非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能”,刷量行为通过技术手段干扰平台数据,可能被认定为“网络攻击”或“数据篡改”,面临更高额的罚款。

司法实践中,已有相关案例,2022年,某刷量平台因提供“点赞、评论、转发”服务被判赔偿抖音经济损失50万元,并被责令停止侵权行为,这一判决明确了刷量行为的违法性,为后续执法提供了参考。

社会影响:网络诚信与市场秩序的双重考验

“抖音点赞6元一单”的泛滥,对网络生态与市场秩序造成多重冲击,从用户层面看,虚假热度可能导致“劣币驱逐良币”——优质内容因缺乏真实互动被埋没,而低质内容通过刷量获得曝光,损害用户体验,从商业层面看,品牌方若依赖刷量制造“虚假繁荣”,可能忽视产品质量与服务,最终损害消费者权益。

更深层次的影响在于,刷量行为破坏了网络空间的信任基础,当用户发现“高赞视频”可能是刷出来的,其对平台内容的信任度将下降,进而影响整个短视频行业的可持续发展。

未来展望:技术、法律与用户意识的协同

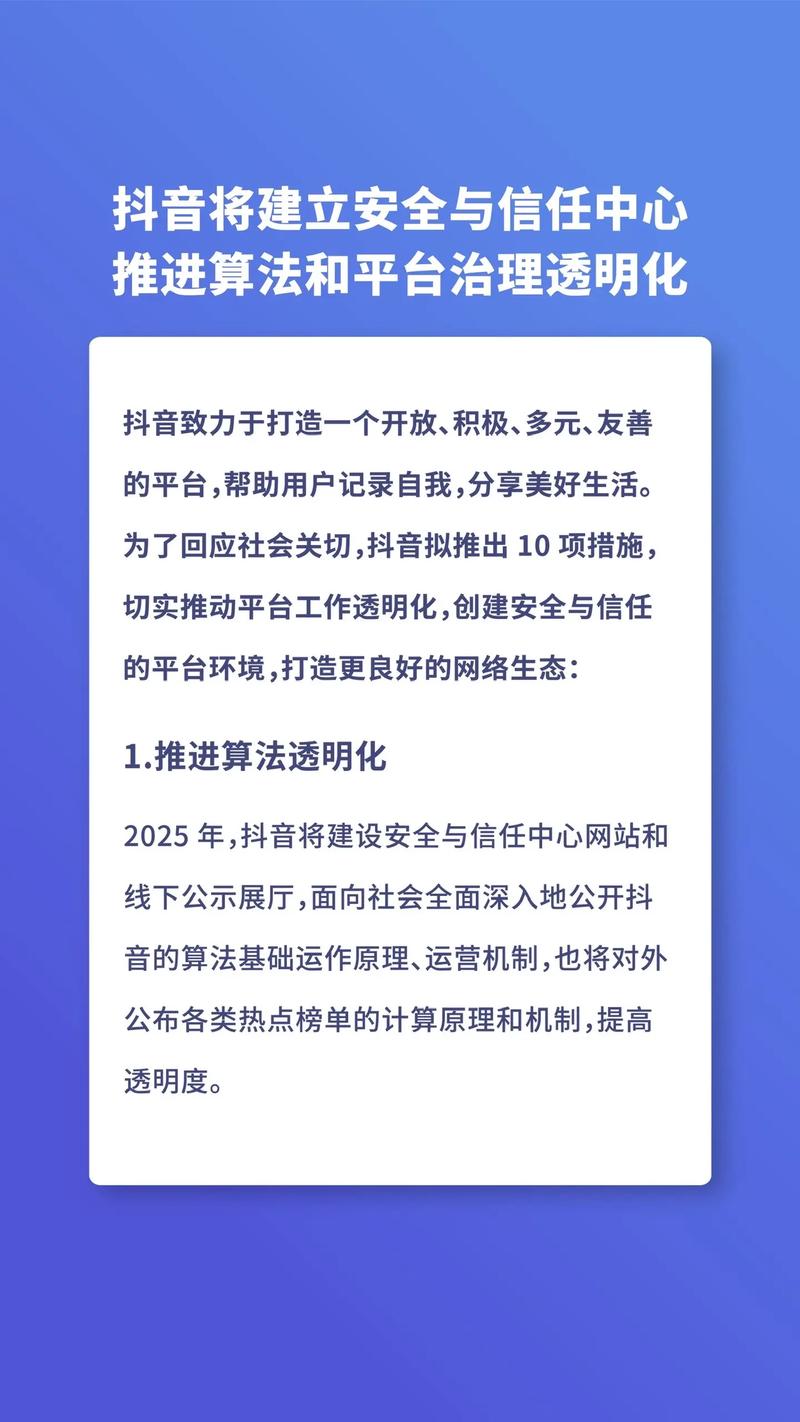

治理“抖音点赞6元一单”乱象,需多方协同,平台应持续升级技术风控能力,例如通过区块链技术记录互动行为,确保数据不可篡改;法律层面需完善相关法规,明确刷量行为的处罚标准,提高违法成本;用户层面则需增强法律意识,认识到“刷量”不仅是道德问题,更可能涉及违法。

行业自律同样重要,短视频平台可联合成立“反刷量联盟”,共享黑名单数据,压缩刷量平台的生存空间,通过优化算法推荐机制,降低对“点赞数”的单一依赖,鼓励用户关注内容质量而非数据表现。

“抖音点赞6元一单”的乱象,是网络经济发展到一定阶段的产物,其治理不仅需要技术手段的升级,更需法律规制的完善与社会意识的提升,唯有如此,才能构建一个真实、健康、可持续的网络生态,让短视频行业真正服务于用户需求与社会价值。

还没有评论,来说两句吧...