《揭秘“抖音点赞1.8元一单”乱象:网络黑产背后的风险与警示》

网络黑产新动向引发关注

近年来,随着短视频平台的迅猛发展,抖音等平台已成为大众娱乐、社交和商业推广的重要阵地,伴随平台生态的繁荣,一系列灰色产业链也逐渐浮出水面。“抖音点赞1.8元一单”的刷量服务成为近期舆论焦点,这种以低价诱导用户参与的“点赞交易”,不仅扰乱平台秩序,更涉及数据造假、侵犯用户权益等多重法律风险,本文将从行业现状、法律风险、平台治理及用户防范四个维度,深入剖析这一乱象的成因与影响。

现象剖析:“1.8元点赞”背后的灰色产业链

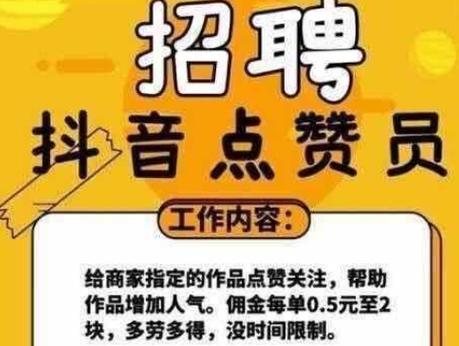

“抖音点赞1.8元一单”的运作模式并不复杂:通过第三方平台或社交群组,以“兼职赚钱”“轻松获利”为噱头,吸引用户购买点赞服务,每单价格低至1.8元,用户支付后即可获得指定视频的虚假点赞量,这种服务通常与“刷粉”“刷评论”等业务捆绑,形成一条完整的“数据造假”产业链。

据调查,此类服务的主要客户群体包括:创作者为快速提升视频热度,吸引更多自然流量; 2. 商家营销通过虚假数据营造“爆款”假象,诱导消费者购买; 3. 账号运营者**:为满足平台流量考核或接单需求,人为制造数据。

业内人士透露,部分刷量机构甚至采用“机器刷+人工刷”结合的方式,通过群控软件模拟真实用户行为,规避平台检测,这种技术手段的升级,使得虚假数据更难被识别,进一步加剧了生态恶化。

法律风险:数据造假触碰多条红线

从法律层面看,“抖音点赞1.8元一单”涉及多重违法风险:

-

违反《反不正当竞争法》

根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或引人误解的商业宣传,刷量行为通过伪造数据误导用户,破坏公平竞争环境,可能面临行政处罚或民事赔偿。 -

侵犯用户隐私与信息安全

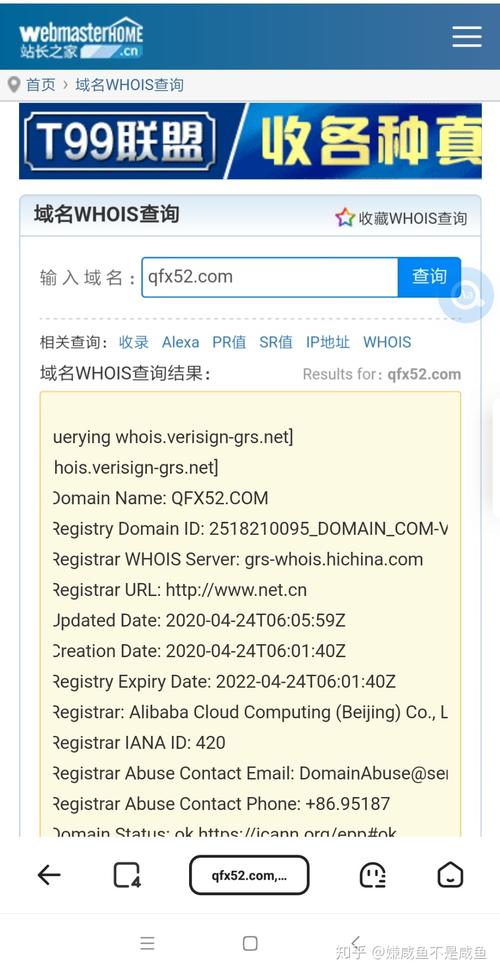

部分刷量平台要求用户提供抖音账号密码,甚至通过非法手段获取用户设备信息,这种行为涉嫌违反《个人信息保护法》,可能导致用户账号被盗、隐私泄露等后果。 -

涉嫌非法经营与诈骗

若刷量机构以“兼职”名义诱导用户充值后拒不返款,或通过虚假交易骗取钱财,可能构成诈骗罪,大规模提供刷量服务的行为,也可能被认定为“非法经营”。

平台治理:抖音的应对与挑战

面对刷量乱象,抖音平台已采取多项措施:

- 技术拦截:通过AI算法识别异常点赞行为,对疑似刷量账号进行限流或封禁;

- 举报机制:开通“虚假数据”举报通道,鼓励用户参与生态治理;

- 法律行动:对长期提供刷量服务的机构提起诉讼,追究其民事及刑事责任。

平台治理仍面临两大挑战:

- 技术对抗升级:刷量机构不断优化伪装手段,如模拟真实用户操作轨迹、使用真实设备IP等,增加检测难度;

- 需求端难以根除:只要存在“数据焦虑”,部分用户和商家就会铤而走险,导致刷量服务屡禁不止。

用户防范:如何避免陷入刷量陷阱?

对于普通用户而言,参与“抖音点赞1.8元一单”交易可能带来以下风险:

- 账号安全风险:提供账号密码可能导致被盗号,甚至被用于发布违规内容;

- 法律连带责任:若刷量行为被平台或监管部门追溯,用户可能面临账号封禁、行政处罚等后果;

- 经济损失:部分刷量平台以“高回报”为诱饵,实际存在充值后拒不返款、卷款跑路等情况。

防范建议:

- 拒绝任何形式的“刷量兼职”邀请,不向第三方提供账号信息;

- 警惕低价诱惑,选择正规渠道提升账号影响力;

- 发现刷量行为时,及时通过抖音官方渠道举报。

行业反思:数据真实性的价值回归

“抖音点赞1.8元一单”的泛滥,本质上是“流量至上”逻辑的极端化体现,当内容质量让位于数据指标,当用户信任被虚假繁荣消耗,最终受损的将是整个平台的生态价值。

业内专家指出,解决刷量问题的根本途径在于:

- 优化平台算法:减少对单一数据指标的依赖,引入内容质量、用户互动时长等多元评估维度;

- 加强用户教育:通过案例警示、规则普及等方式,提升用户对数据造假的认知;

- 完善法律监管:推动针对网络刷量行为的专项立法,明确违法成本与责任主体。

本质,守护网络清朗

“抖音点赞1.8元一单”的乱象,是互联网经济发展到一定阶段的产物,它既暴露了技术治理的滞后性,也反映了部分市场主体对短期利益的过度追逐,唯有平台、用户与监管部门形成合力,才能构建一个以真实互动为基础、以优质内容为核心的短视频生态。

随着《网络数据安全管理条例》等法规的落地,以及AI检测技术的持续升级,刷量产业链的空间将被进一步压缩,而对于内容创作者而言,回归创作初心,用优质内容赢得用户认可,才是长久发展之道。

(全文约1500字)

还没有评论,来说两句吧...