社交媒体领域掀起一场关于“1元涨100粉”服务的热议,这一以极低价格提供粉丝增长的服务迅速在短视频平台、微博等社交渠道扩散,引发用户、行业专家及监管部门的广泛关注,其背后既折射出社交媒体时代流量焦虑的普遍性,也暴露出平台生态治理的深层挑战。

低价获客模式崛起:技术驱动还是灰色操作?

“1元涨100粉”服务以超低门槛吸引大量用户,尤其是中小微企业、个体创作者及初入社交媒体的新手,据第三方数据机构统计,近三个月内,相关关键词搜索量环比增长320%,服务提供方覆盖电商平台、独立网站及部分社交工具插件。

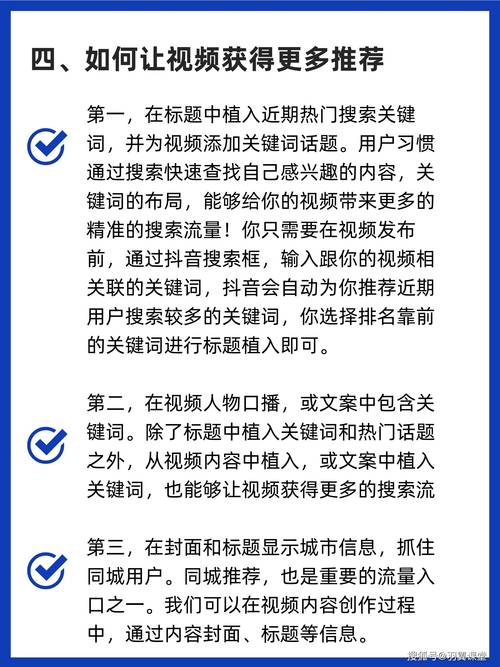

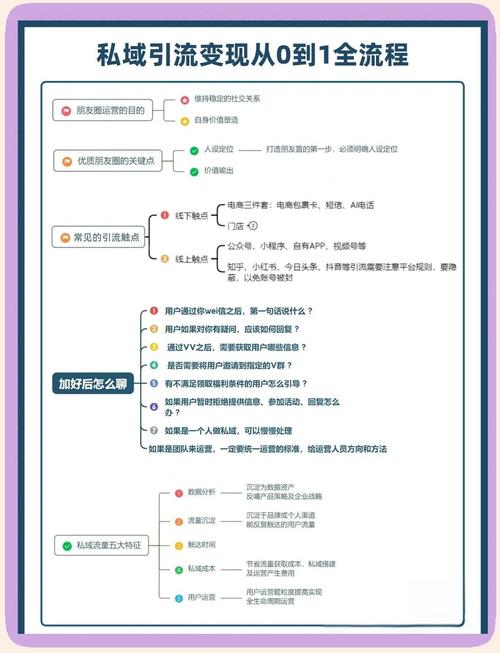

从技术层面看,此类服务主要通过两种方式实现:一是利用平台算法漏洞,通过批量注册“僵尸号”或低活跃度账号关注目标用户;二是借助“任务众包”模式,以小额奖励吸引真实用户完成关注行为,某技术公司负责人透露,部分服务商通过自动化脚本,可在数小时内完成百人级粉丝增长,成本控制在0.5元至2元之间。

这种“高效低价”的背后,隐藏着多重风险,网络安全专家指出,批量注册的虚假账号可能被用于刷量、造假,甚至成为网络诈骗的温床,某短视频平台近期发布的《生态治理报告》显示,2023年第二季度,平台共清理虚假粉丝账号超1200万个,其中约35%与低价涨粉服务相关。

用户端:短期数据暴涨与长期价值缺失的矛盾

对于用户而言,“1元涨100粉”的吸引力在于快速构建社交影响力,一位从事电商直播的用户表示:“新账号起步难,100个粉丝能提升账号权重,至少让直播推荐页更靠前。”但这种短期数据增长是否真正转化为商业价值?

行业分析师李明认为,虚假粉丝对内容传播的负面影响远大于其表面价值。“僵尸粉不会互动、不产生消费行为,反而会拉低账号的活跃度指标,导致平台算法推荐减少。”他举例称,某美妆博主购买低价粉丝后,视频播放量从日均5万骤降至8000,广告合作邀约也随之减少。

部分服务商存在“数据掺水”现象,记者暗访发现,某些套餐宣称“100%真实用户”,但实际交付中混入大量机器账号,用户难以维权,法律界人士提醒,此类行为可能涉及《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”条款,一旦查实,用户与服务商均需承担法律责任。

平台治理:技术升级与生态平衡的双重挑战

面对低价涨粉服务的蔓延,主流社交平台已启动多轮整治,某头部平台安全负责人表示,2023年第三季度,平台通过AI风控系统识别并处置异常关注行为超2.3亿次,封禁违规账号470万个,平台正优化算法模型,降低粉丝数量在内容分发中的权重,转而强化用户互动、内容质量等维度。

但治理难点在于“道高一尺,魔高一丈”,某安全团队工程师透露,部分服务商通过动态IP切换、模拟人类操作轨迹等技术手段规避检测,导致识别成本大幅上升,对此,平台方呼吁加强跨平台数据协作,并推动行业建立统一的反作弊标准。

行业未来:从流量竞争到价值深耕

“1元涨100粉”现象的本质,是社交媒体生态从“增量竞争”向“存量博弈”过渡的产物,中央财经大学数字经济研究中心主任王伟指出,当用户增长触达天花板,平台与创作者需回归内容本质,通过差异化、高质量的内容吸引真实粉丝。

部分先行者已开始探索新路径,某知识类博主通过“1元体验课+社群运营”模式,在三个月内实现粉丝自然增长2.3万,且互动率远超行业平均水平,这一案例表明,精细化运营与用户价值挖掘,才是社交媒体长期发展的核心逻辑。

监管层面:法律空白待填补,行业规范需共建

我国针对社交媒体涨粉服务的监管主要依据《网络安全法》《电子商务法》等通用法规,缺乏针对性细则,中国政法大学网络法治研究院教授刘洋建议,应尽快出台《社交媒体服务管理条例》,明确虚假涨粉行为的法律界定及处罚标准,同时要求平台落实主体责任,建立服务商黑名单制度。

行业协会也在推动自律机制建设,中国互联网协会近期发起“清朗行动”,联合30余家平台签署《反数据造假承诺书》,承诺对违规涨粉行为实施“零容忍”处罚。

“1元涨100粉”服务如同一面镜子,映照出社交媒体时代的机遇与困境,对于用户而言,需警惕短期数据诱惑,回归内容创作初心;对于平台而言,技术治理与生态建设需双管齐下;对于行业而言,唯有构建健康、透明的竞争环境,才能实现可持续发展,在这场流量与价值的博弈中,如何平衡效率与公平,将是所有参与者必须回答的课题。

(全文约1250字)

还没有评论,来说两句吧...