抖音粉丝秒到账业务引行业关注:技术革新还是灰色地带?

随着短视频平台抖音的持续火爆,一种名为“抖音粉丝秒到账业务”的服务悄然兴起,并在网络空间引发广泛讨论,该业务宣称能够在短时间内为用户账号快速增加粉丝数量,且操作简便、效果显著,一时间成为众多内容创作者和营销机构关注的焦点,这一看似诱人的服务背后,究竟是技术革新的产物,还是游走于法律与道德边缘的灰色地带?本报记者对此进行了深入调查。

业务兴起:市场需求催生新服务

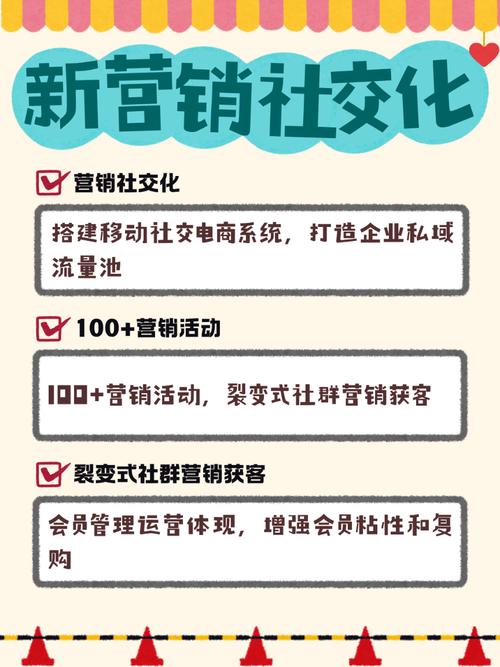

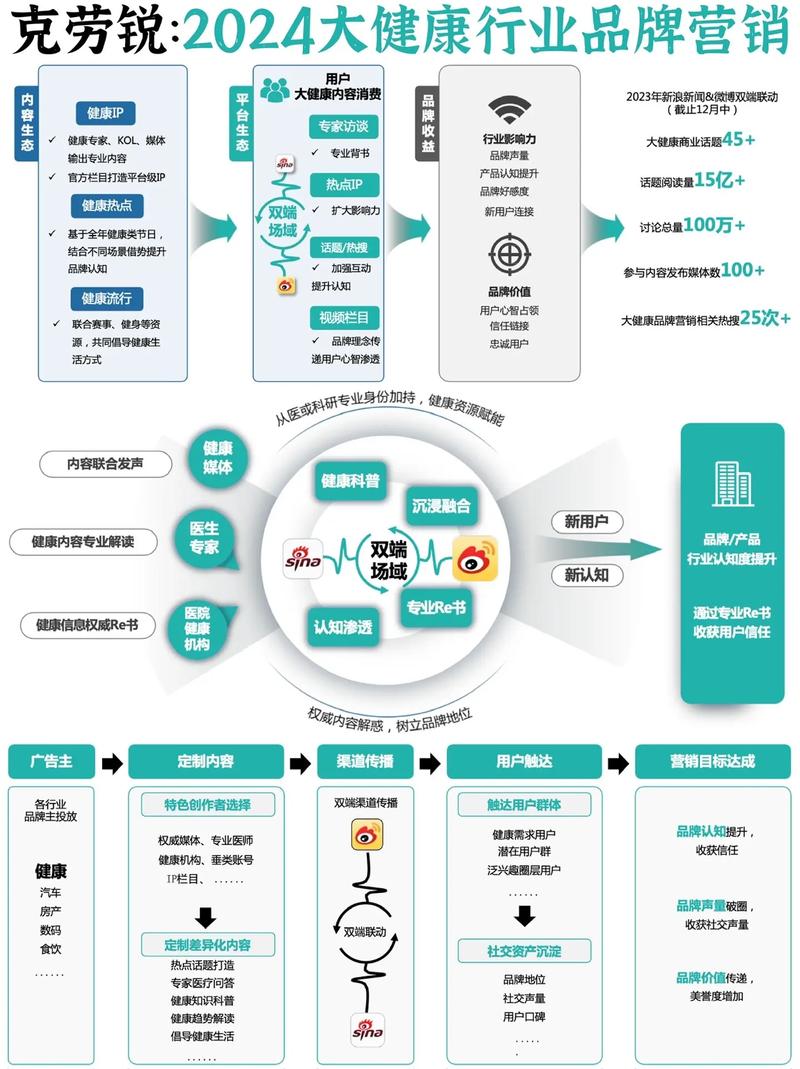

在抖音等短视频平台上,粉丝数量往往被视为账号影响力和商业价值的重要指标,对于内容创作者而言,拥有大量粉丝不仅意味着更高的曝光率,还能带来更多的合作机会和收益,自然增长粉丝需要时间和内容的积累,对于急于求成的创作者来说,这无疑是一个漫长的过程,正是在这样的背景下,“抖音粉丝秒到账业务”应运而生。

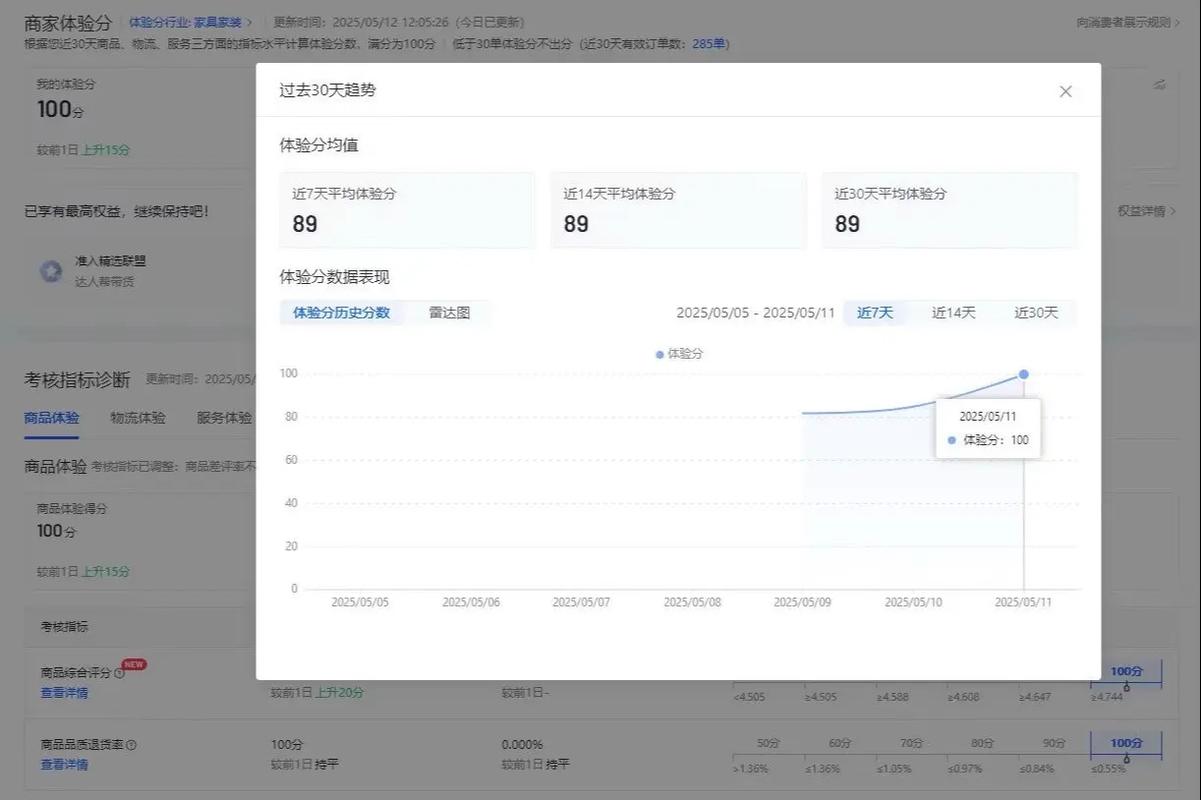

据多家提供此类服务的机构介绍,他们通过技术手段或合作渠道,能够在短时间内为用户账号增加数千甚至数万粉丝,这些粉丝来源多样,有的来自真实用户,有的则是通过模拟账号实现,服务费用根据粉丝数量和质量的不同而有所差异,相较于自然增长所需的时间和精力成本,这一业务显得“性价比”极高。

行业反响:褒贬不一,争议不断

对于“抖音粉丝秒到账业务”,行业内的反应可谓褒贬不一,支持者认为,这一业务为内容创作者提供了快速提升影响力的途径,有助于他们在竞争激烈的短视频市场中脱颖而出,特别是在一些需要快速积累粉丝以吸引广告商或投资者的场景下,该业务无疑具有巨大的吸引力。

反对的声音同样强烈,许多业内人士指出,通过非自然手段增加粉丝数量,不仅违背了抖音等平台的社区规则,也可能对账号的长期发展造成负面影响,虚假粉丝无法为账号带来真实的互动和转化,反而可能降低账号在平台算法中的权重,影响后续内容的推荐;一旦被平台发现使用此类服务,账号可能面临封禁等严厉处罚,导致前期投入付诸东流。

法律与道德:灰色地带的边界何在?

除了行业内部的争议外,“抖音粉丝秒到账业务”还引发了关于法律与道德的广泛讨论,从法律层面来看,虽然目前尚未有明确的法律法规直接禁止此类服务,但其中涉及的数据造假、虚假宣传等行为,无疑触碰了法律的红线,特别是在《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国电子商务法》等相关法律的框架下,任何通过不正当手段干扰网络秩序、损害消费者权益的行为,都将受到法律的严惩。

从道德层面来看,该业务也引发了关于诚信和公平竞争的深刻思考,在短视频这个以内容为王的领域,真实、优质的创作才是赢得观众认可的关键,而通过非自然手段增加粉丝数量,无疑是对这种创作精神的背叛,也是对其他诚实创作者的不公平竞争。

专家建议:回归内容本质,拒绝短期诱惑

面对“抖音粉丝秒到账业务”带来的诱惑与争议,多位行业专家给出了中肯的建议,他们认为,内容创作者应该回归创作的本质,专注于提升内容的质量和创意,通过真实的互动和口碑积累粉丝,平台方也应加强监管力度,完善算法机制,打击虚假粉丝和作弊行为,维护一个公平、健康的创作环境。

“在短视频这个快速变化的行业中,短期利益往往容易让人迷失方向。”一位资深内容创作者表示,“但只有坚持原创、注重质量,才能在长期的发展中立于不败之地。”

技术革新需守正创新

“抖音粉丝秒到账业务”的兴起,既是市场需求催生的产物,也是技术革新与行业规范碰撞的缩影,在追求效率和效果的道路上,我们不能忽视法律和道德的底线,对于内容创作者而言,真正的成功从来不是靠粉丝数量的堆砌,而是靠优质内容的持续输出和观众的真实认可,随着行业的不断发展和监管的日益完善,我们有理由相信,一个更加公平、健康、可持续的短视频生态正在形成。

还没有评论,来说两句吧...