抖音点赞卡盟乱象调查:虚假繁荣背后的行业隐忧

近年来,随着短视频平台的崛起,抖音作为国内最具影响力的内容社区之一,其用户规模与日活数据持续攀升,在流量经济驱动下,一条围绕"抖音点赞卡盟"的灰色产业链悄然滋生,引发行业对数据造假、平台生态失衡及法律风险的广泛关注,本报记者通过多渠道调查,深入剖析这一现象的运作逻辑、社会危害及监管挑战。

现象溯源:点赞卡盟的"繁荣"图景

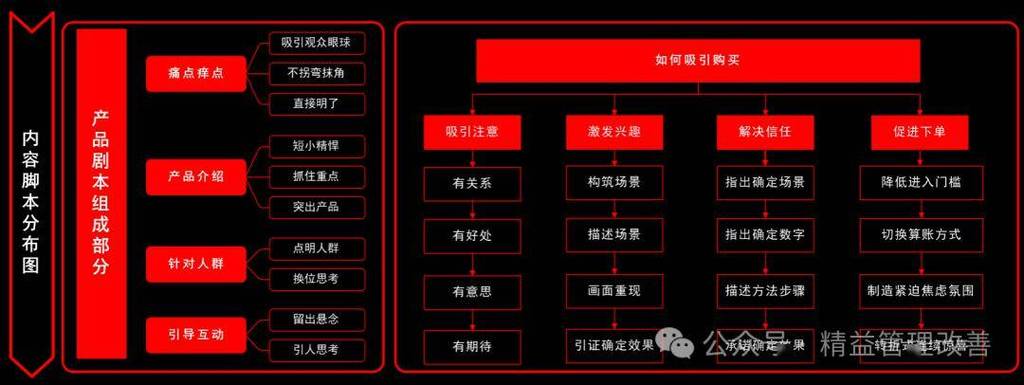

所谓"抖音点赞卡盟",是指通过技术手段或人工操作,为抖音视频提供批量点赞、评论、转发等互动数据的灰色服务,其运作模式通常分为两类:一类是利用"群控系统"或"协议接口"模拟真实用户行为,实现自动化点赞;另一类则通过招募兼职人员或"水军"团队,以低廉价格完成人工互动。

记者暗访发现,当前市场上存在大量以"抖音推广""流量孵化"为名的卡盟平台,这些平台通过社交媒体、电商渠道甚至线下地推招揽客户,宣称可提供"万赞套餐""爆款定制"等服务,某卡盟网站公示的价格显示:1000个点赞仅需30元,1万条评论套餐报价200元,且承诺"纯人工操作,安全无风险"。

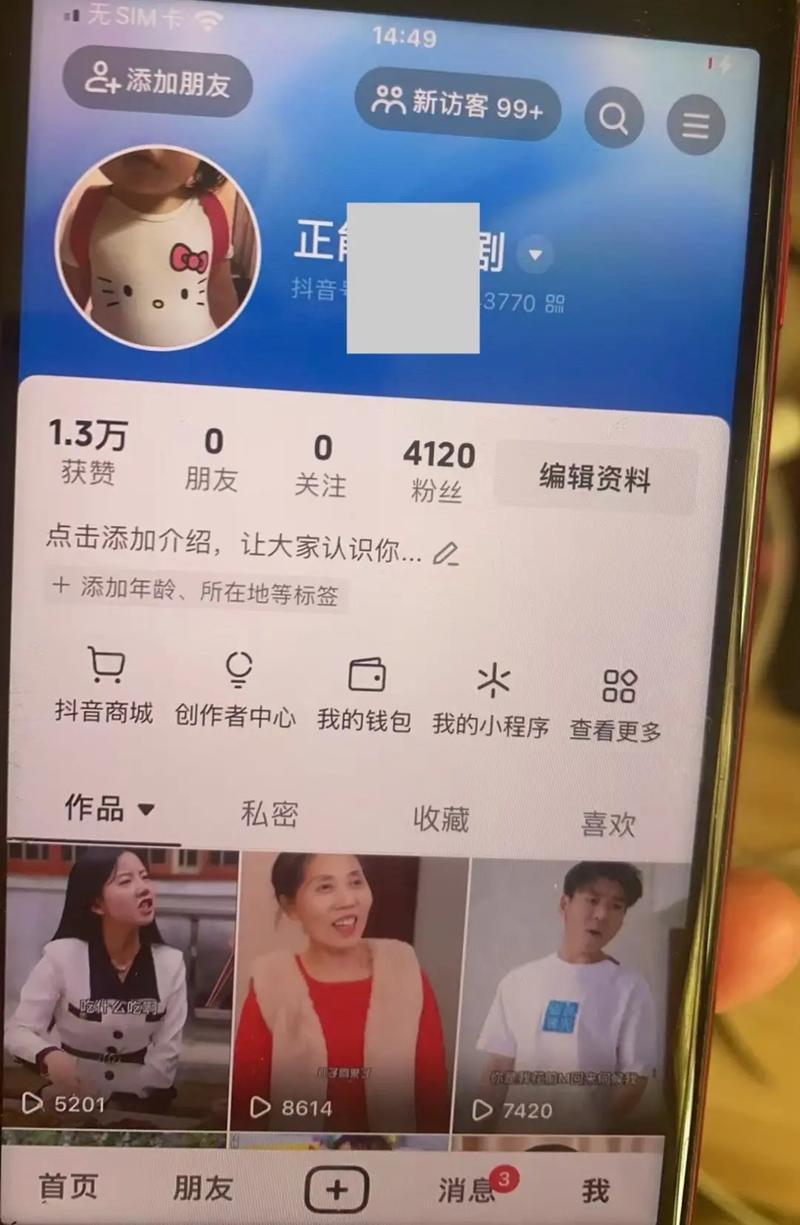

"客户主要是两类人:一是想快速涨粉的个体创作者,二是需要完成KPI的MCN机构。"一位前卡盟从业者透露,"有些品牌方甚至主动要求刷量,因为数据好看才能吸引更多广告投放。"

利益链条:多方共谋的灰色生态

抖音点赞卡盟的泛滥,折射出一条从技术提供者、平台运营者到终端客户的完整利益链。

技术层:部分科技公司以"云控系统""群控软件"为名,开发可同时操控数百部手机的技术工具,这些工具通过破解抖音协议接口,实现批量点赞、评论、关注等功能,记者获取的一份产品说明书显示,某款群控系统支持"一键养号""智能互动",并宣称"日增万粉不是梦"。

运营层:卡盟平台通过分级代理模式扩大规模,顶级代理可发展下级,每单抽取10%-30%的佣金,某卡盟招募公告显示,代理只需缴纳998元加盟费,即可获得"独立后台""技术培训"及"客户资源",这种低门槛模式吸引了大量无业人员参与,形成庞大的地下网络。

需求层:创作者对流量的焦虑成为卡盟生存的土壤,一位拥有50万粉丝的抖音博主向记者坦言:"新视频发布后2小时内点赞量若低于500,系统就不会推荐给更多用户,为了上热门,只能买量。"而部分品牌方则将数据作为考核合作方的硬指标,迫使MCN机构铤而走险。

深层危害:数据泡沫侵蚀行业根基

抖音点赞卡盟的泛滥,已对平台生态、用户权益及市场秩序造成多重冲击。

公平性

真实互动是算法推荐的核心依据,当虚假数据充斥平台,优质内容可能因"刷量"竞争被淹没,某短视频行业分析师指出:"刷量行为导致算法失效,最终损害的是用户体验和平台长期价值。"

侵害消费者权益

部分卡盟通过"钓鱼"手段骗取客户资金,记者在黑猫投诉平台发现,涉及"抖音点赞"的投诉超过2000条,内容包括"充值后未到账""账号被封禁"等,更有甚者,以"刷量"为名收集用户账号密码,实施盗号诈骗。

触碰法律红线

根据《网络安全法》《反不正当竞争法》及《刑法》相关规定,提供或使用刷量服务可能涉嫌"非法侵入计算机信息系统""破坏计算机信息系统"及"虚假宣传"等罪名,2023年,某地市场监管部门就查处了一起抖音刷量案,涉案公司通过技术手段伪造数据,被处以罚款50万元。

监管挑战:技术对抗与法律滞后

尽管抖音官方持续升级风控系统,通过行为分析、IP定位等技术手段打击刷量行为,但卡盟平台也在不断迭代对抗策略,部分群控系统采用"真实手机+模拟操作"模式,规避算法检测;人工刷量团队则通过"分散下单""错峰操作"降低风险。

法律层面,现行法规对刷量行为的定性仍存在模糊地带,北京某律师事务所合伙人表示:"目前对刷量行为的处罚多依据部门规章,缺乏统一标准,建议通过立法明确数据造假的法律责任,提高违法成本。"

行业反思:流量至上思维的终结

抖音点赞卡盟的乱象,本质上是"流量崇拜"的产物,当数据成为衡量价值的唯一标尺,内容创作沦为数字游戏,最终将导致整个行业的信任危机。

"平台需要建立更科学的评价体系。"中国传媒大学教授指出,"除了点赞量,用户停留时长、完播率、互动深度等指标同样重要,只有回归内容本质,才能遏制刷量冲动。"

抖音已推出"创作者服务中心",提供流量分析、内容指导等工具,帮助创作者优化内容而非依赖刷量,平台与警方合作开展"净网行动",2023年累计封禁刷量账号超200万个。

技术治理与生态重建

遏制抖音点赞卡盟,需构建"技术防御+法律规制+行业自律"的多维治理体系,技术上,平台可通过区块链技术实现数据可追溯,利用AI模型识别异常互动模式;法律上,需完善数据造假的相关立法,明确平台、用户及第三方的责任边界;行业层面,应推动建立内容质量评价标准,引导创作者回归创作初心。

"短视频行业已进入存量竞争阶段,靠刷量维持的虚假繁荣不可持续。"某MCN机构负责人表示,"未来只有能持续产出优质内容的创作者,才能在这个市场立足。"

(全文完)

注:本文基于公开信息及调查采访撰写,旨在揭示行业现象,不构成对任何主体或行为的认可,读者应遵守法律法规,共同维护健康网络生态。

还没有评论,来说两句吧...