一款宣称“1元即可涨100粉丝”的社交推广软件在网络平台引发广泛讨论,该软件以极低的价格承诺快速增加社交媒体账号粉丝量,吸引大量用户关注,随着其传播范围扩大,关于其合法性、安全性及对社交生态影响的争议也日益凸显,业内专家指出,此类软件可能涉及数据造假、隐私泄露及平台规则破坏等问题,需引起监管部门与用户的高度警惕。

低价涨粉背后的灰色产业链

据调查,这款名为“极速增粉”的软件通过第三方平台推广,主打“1元体验价”吸引用户,其操作模式简单:用户支付费用后,软件通过批量注册虚假账号、模拟用户行为或利用平台漏洞,在短时间内为指定账号增加粉丝,部分商家甚至提供“定制化服务”,承诺根据用户需求调整粉丝地域、性别等属性,进一步模糊真实与虚假数据的边界。

“这种模式本质上是利用技术手段制造虚假流量,属于典型的‘数据注水’。”某互联网安全研究院负责人表示,他指出,低价涨粉软件背后往往存在完整的灰色产业链,包括账号买卖、脚本开发、支付洗钱等环节,一些不法分子通过此类软件快速积累粉丝后,再以高价转卖账号或接单发布违规广告,形成“低成本造假-高收益变现”的黑色闭环。

平台规则与用户权益双双受损

从平台角度看,虚假粉丝的泛滥直接冲击了社交媒体的生态平衡,以微博、抖音等主流平台为例,其算法推荐机制高度依赖用户互动数据(如点赞、评论、转发),当大量虚假账号涌入时,真实用户的优质内容可能被淹没,导致“劣币驱逐良币”现象,平台为打击刷量行为需投入额外技术资源,增加了运营成本。

对普通用户而言,使用此类软件的风险更为直接,网络安全专家提醒,部分涨粉软件要求用户授权登录账号,甚至索取短信验证码等敏感信息,存在账号被盗、隐私泄露的风险,更有甚者,一些软件内置木马程序,可能在用户不知情的情况下窃取通讯录、照片等数据,用于后续诈骗活动。

“用户看似以低成本获得了粉丝,实则可能付出远超1元的代价。”某律所互联网法律部主任分析称,根据《网络安全法》及《反不正当竞争法》,制造虚假流量不仅违反平台规则,还可能涉及民事侵权甚至刑事犯罪,若软件运营方通过非法手段获取用户信息,最高可处以五百万元罚款或追究刑事责任。

监管趋严,行业呼吁技术治理

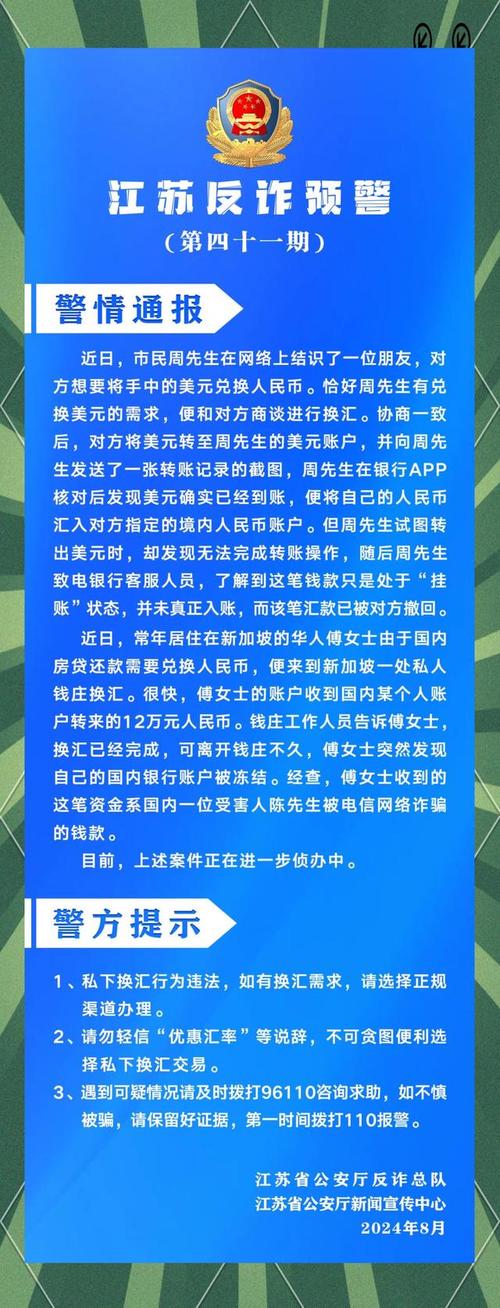

面对低价涨粉软件的蔓延,监管部门已展开行动,今年以来,网信办、公安部等部门多次开展“清朗”专项行动,重点打击流量造假、黑公关等网络乱象,据公开数据,仅2023年第二季度,全国就关闭虚假账号超1200万个,下架违规应用2300余款。

社交平台也在升级技术防御体系,抖音推出“粉丝真实性检测”功能,通过分析账号互动行为、设备信息等维度,识别并清理虚假粉丝;微博则建立“信用积分”制度,对频繁参与刷量的账号限制功能使用。

“技术治理需要多方协同。”中国社科院法学所研究员建议,平台应完善用户举报机制,对确认存在刷量行为的账号采取阶梯式处罚;监管部门需加强跨平台数据共享,追踪灰色产业链源头;用户则需提高风险意识,避免因贪图便宜陷入法律纠纷。

专家:真实流量才是长期价值

在流量经济盛行的当下,如何平衡短期利益与长期发展成为关键议题,某知名MCN机构负责人指出,虚假粉丝虽能快速提升账号数据,但无法转化为实际消费力或品牌信任度。“品牌方合作时,会通过多维度数据评估账号价值,包括粉丝活跃度、内容转化率等,靠刷量撑起的‘纸面繁荣’,最终会暴露在市场检验中。”

清华大学新闻与传播学院教授进一步强调,社交媒体的核心价值在于真实的人际连接与内容共创,若放任数据造假横行,不仅损害用户权益,更会动摇整个行业的信任基础。“无论是平台、创作者还是监管者,都应坚守‘真实’底线,共同维护健康有序的网络空间。”

针对“1元涨100粉”类软件的整治仍在持续,业内人士呼吁,用户需理性看待流量数据,避免被“低价诱惑”蒙蔽;平台与监管部门则需构建长效治理机制,从技术、法律、教育多层面阻断灰色产业链生存空间,唯有如此,才能让社交生态回归“内容为王”的本质,实现可持续发展。

(全文约1350字)

还没有评论,来说两句吧...