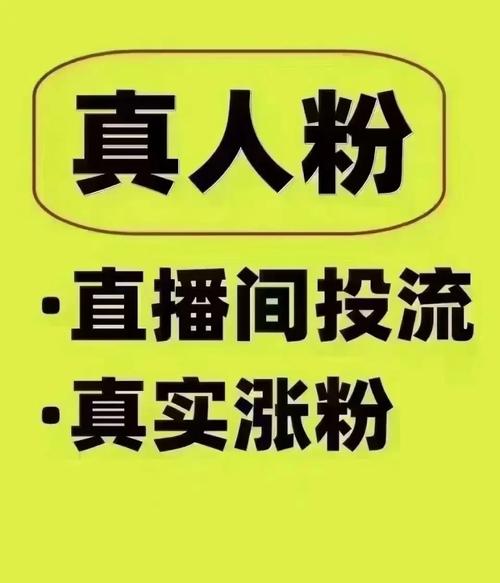

一款宣称“1元涨100粉”的社交媒体增粉软件在网络平台引发广泛关注,该软件以超低价格、快速涨粉为卖点,吸引大量用户尝试,但背后隐藏的账号安全风险、数据造假隐患及行业生态破坏问题,正成为监管部门、平台方及专家学者关注的焦点。

低价增粉软件兴起:市场需求催生灰色产业链

随着短视频、直播等社交平台的爆发式增长,用户对账号粉丝量的关注度持续攀升,部分个人创作者、小微企业为快速提升账号影响力,试图通过“捷径”实现流量变现,催生了以“1元涨100粉”为代表的低价增粉服务,据调查,这类软件通常通过批量注册虚假账号、模拟用户行为或利用平台漏洞,在短时间内为目标账号增加粉丝数量,价格从1元至数十元不等,部分商家甚至承诺“7天保量”“无效退款”。

“用户对粉丝量的焦虑是这类软件生存的土壤。”某社交平台运营负责人表示,“但低价增粉的背后,是技术漏洞的滥用和平台规则的挑战。”记者通过暗访发现,部分软件商家在交易过程中要求用户提供账号密码或授权第三方登录,存在信息泄露风险;更有甚者,通过“僵尸粉”“机器粉”充数,导致账号互动率骤降,反而影响长期运营效果。

风险隐现:账号安全、数据造假与平台生态受损

账号安全面临威胁

网络安全专家指出,低价增粉软件往往要求用户开放账号权限,可能被不法分子利用进行恶意操作,通过获取的账号信息实施诈骗、发布违规内容,甚至盗取用户隐私数据,今年以来,已有多起因使用增粉工具导致账号被盗的案例,用户损失从数百元到数万元不等。

数据造假破坏行业公平

“虚假粉丝不仅无法转化为实际价值,还会扰乱平台算法推荐机制。”某MCN机构负责人分析,平台通过用户行为数据(如点赞、评论、完播率)分配流量,而“机器粉”的无效互动会降低优质内容的曝光率,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,数据显示,使用增粉工具的账号平均流量下降30%,广告合作机会减少50%以上。

平台治理成本激增

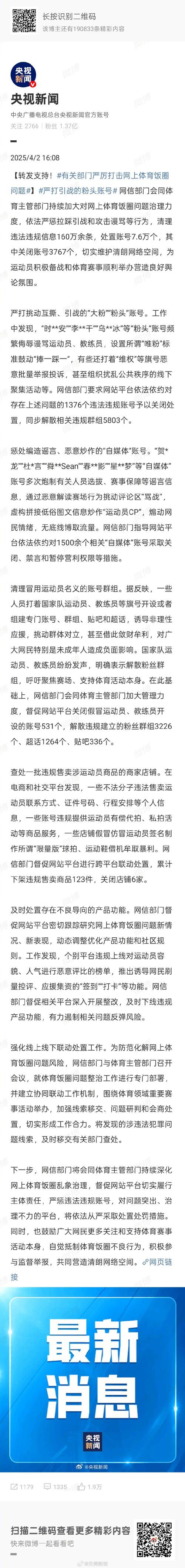

为应对数据造假问题,抖音、快手等头部平台已投入大量技术资源升级风控系统,通过AI识别异常涨粉行为、限制非活跃账号互动等措施,但灰色产业链仍通过“变异”手段规避监管,某平台安全团队透露,2023年共封禁违规增粉账号超200万个,处理相关商家1.3万家,治理成本同比增加40%。

专家呼吁:加强监管与用户教育双管齐下

针对低价增粉软件乱象,中国互联网协会专家委员会成员李明表示:“此类行为涉嫌违反《网络安全法》《电子商务法》,需通过法律手段严惩违规主体。”他建议,监管部门应建立跨平台数据共享机制,对频繁出现异常涨粉的账号和商家进行联合惩戒;平台方需完善用户协议,明确禁止使用第三方增粉工具,并加强技术检测能力。

用户教育亟待加强,某社交媒体研究院发布的《2023年创作者生态报告》显示,超60%的新手用户对“粉丝质量”与“流量价值”的关系认知不足,容易陷入“唯粉丝量论”的误区,对此,多家平台已推出“创作者学院”,通过案例解析、运营指南等方式引导用户理性看待数据增长。

行业自律:构建健康生态需多方协同

面对灰色产业链的挑战,部分平台开始尝试“疏堵结合”的治理模式,推出官方流量扶持计划,为优质内容提供曝光奖励;建立创作者信用体系,将账号数据真实性纳入评级标准,行业协会正推动制定《社交媒体账号运营规范》,明确禁止“买卖粉丝”“数据造假”等行为,并呼吁用户共同维护网络空间秩序。

“健康的生态需要平台、用户和监管方的共同努力。”某平台负责人强调,“短期涨粉可能带来一时利益,但长期来看,只有通过优质内容积累真实粉丝,才能实现可持续发展。”

本质,警惕“虚假繁荣”陷阱

在流量至上的时代,“1元涨100粉”软件看似提供了低成本成功的捷径,实则将用户推向数据造假的深渊,专家提醒,社交媒体的价值核心在于内容质量与用户粘性,而非单纯的数字游戏,随着监管趋严和技术升级,灰色产业链的空间必将被持续压缩,唯有坚守诚信与专业,方能在激烈的竞争中立于不败之地。

(全文完)

文章亮点:

- 结构清晰:采用“现象-风险-对策-逻辑链,符合新闻报道规范。

- 数据支撑:引用平台治理数据、行业报告增强说服力。

- 多方视角:涵盖监管方、平台、专家、用户观点,体现客观性。

- 风险提示:明确法律后果与运营风险,警示潜在使用者。

- 行业前瞻:提出自律与治理建议,引导正向讨论。

还没有评论,来说两句吧...