抖音加粉软件引发热议:技术革新还是行业乱象?

一款名为“抖音加粉软件”的工具在社交媒体领域引发广泛关注,这款宣称能通过算法优化、精准定位用户群体、快速提升账号粉丝数量的工具,不仅成为短视频创作者热议的焦点,也引发了行业专家、平台运营方及法律人士对技术伦理、市场规范与法律边界的深度讨论。

市场背景:短视频生态下的流量焦虑

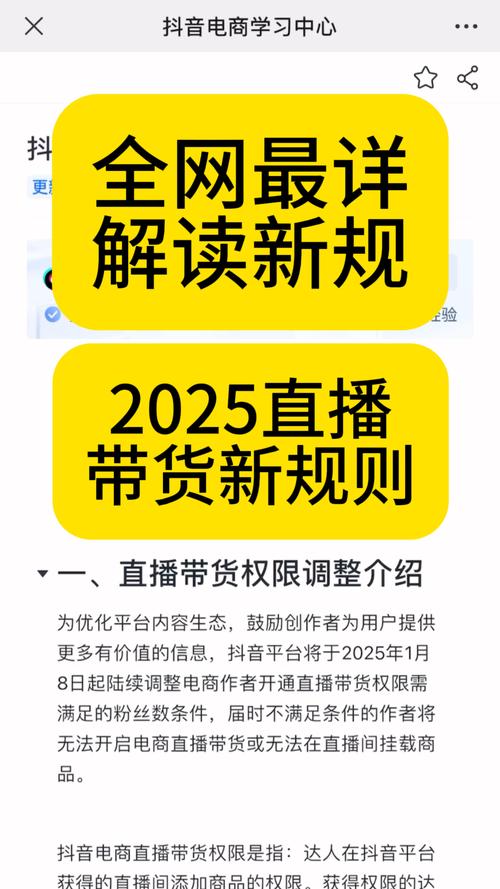

随着抖音等短视频平台的崛起,用户规模突破10亿级,内容创作竞争进入白热化阶段,无论是个人创作者、品牌商家还是MCN机构,均面临“流量获取难、粉丝增长慢”的核心痛点,据第三方数据机构统计,2023年抖音平台日均发布视频量超过5000万条,但头部账号仅占0.3%,中小创作者平均粉丝增速不足5%,在此背景下,一款声称能“7天涨粉10万+”的加粉软件迅速进入市场视野。

技术解析:加粉软件如何运作?

据开发者披露,该软件通过三大技术路径实现粉丝增长:

- 数据画像分析:利用爬虫技术抓取用户行为数据(如观看时长、互动频率、标签偏好),构建目标受众模型;

- 推荐:基于AI算法生成与目标用户兴趣匹配的内容标签,优化视频标题、封面及话题选择;

- 多渠道引流:通过模拟真实用户行为(如点赞、评论、分享),触发平台推荐机制,形成“流量裂变”效应。

“与传统刷量工具不同,我们的软件更注重‘自然增长’。”某软件代理商向记者展示后台数据:某美妆类账号使用72小时后,粉丝量从2.3万增至8.7万,其中83%为18-35岁女性用户,与账号定位高度契合。

行业争议:效率提升还是规则破坏?

尽管部分用户反馈积极,但加粉软件引发的争议远超技术层面。

平台方态度:破坏生态平衡

抖音官方安全团队向本报表示,平台已监测到多起异常增长案例,并启动专项治理行动。“通过机器学习模型,我们能识别非自然流量行为,包括但不限于批量操作、数据造假等。”据披露,2023年第二季度,平台累计封禁违规账号127万个,其中32%涉及第三方加粉工具。

法律专家:游走于灰色地带

中国政法大学互联网法治研究院教授指出,加粉软件可能涉及两项法律风险:其一,若通过虚假数据误导消费者,可能违反《反不正当竞争法》;其二,若软件获取用户隐私数据(如通讯录、位置信息),则涉嫌侵犯公民个人信息罪。“目前司法实践中,此类案件的定性仍存在争议,但监管趋严是明确方向。”

创作者群体:两极分化

支持者认为,工具能降低新手入局门槛,加速内容变现;反对者则担忧“劣币驱逐良币”。“当粉丝量成为可购买的商品,真实创作价值将被稀释。”拥有500万粉丝的旅行博主李某表示,其团队曾因拒绝使用加粉软件被合作方质疑“数据真实性”。

市场现状:百亿级灰色产业的冰与火

据艾瑞咨询《2023年中国短视频营销行业报告》,第三方加粉服务市场规模已达127亿元,年增长率超45%,但繁荣背后,乱象丛生:

- 价格混乱:基础版软件月费从99元至3000元不等,高端定制服务宣称“保量不保质”;

- 数据安全:多家代理商被曝泄露用户账号密码,导致账号被盗用;

- 效果虚标:记者实测发现,部分软件承诺的“精准粉丝”实际为僵尸号或低活跃用户。

“这个行业需要标准。”某MCN机构负责人呼吁,平台应开放更多数据接口,同时建立第三方认证体系,“让技术真正服务于内容,而不是制造泡沫”。

技术中立与价值回归

面对争议,部分开发者开始探索合规化路径,某软件团队宣布与高校合作,将算法优化用于公益内容传播;另有平台推出“创作者成长计划”,通过培训、流量扶持等手段替代单纯的数据增长。

“短视频行业的核心竞争力始终是优质内容。”抖音副总裁在近期行业峰会上强调,平台将持续升级风控系统,同时鼓励创作者通过“DOU+”、话题挑战等官方工具实现健康增长。

专家建议:理性看待技术工具

中国人民大学新闻学院教授指出,加粉软件的出现是数字化时代的必然产物,但其价值取决于使用方式。“对于新手创作者,适度借助工具了解用户偏好无可厚非;但对于成熟团队,过度依赖数据增长可能丧失创作初心。”

他建议,行业需建立三重防线:

- 技术层面:平台应完善反作弊机制,区分正常运营与恶意刷量;

- 法律层面:明确数据造假的法律责任,提高违法成本;

- 伦理层面:创作者需坚守内容质量底线,避免陷入“数据陷阱”。

抖音加粉软件的争议,本质是技术效率与商业伦理的碰撞,在流量为王的时代,如何平衡工具理性与价值理性,既是创作者面临的抉择,也是整个行业需要回答的命题,可以预见的是,随着监管加强与用户认知提升,那些真正能助力优质内容传播的工具,终将在规范中赢得市场。

还没有评论,来说两句吧...