抖音点赞交易黑幕:1万赞25元背后暗藏产业链风险

记者调查发现,在短视频平台抖音生态中,一条以"1万点赞25元"为标价的灰色产业链正在悄然蔓延,这条涉及刷量、数据造假、平台规则漏洞的黑色链条,不仅扰乱了正常的网络内容生态,更对用户权益、广告市场及平台公信力构成多重威胁。

灰色交易浮出水面:点赞明码标价成行业潜规则

在多个电商平台及社交群组中,以"抖音点赞""短视频增粉"为关键词的搜索结果中,大量商家公开提供点赞、评论、转发等数据服务。"1万点赞25元"成为行业通用报价,部分商家还推出"套餐服务":包含100条评论(5元)、500次转发(8元)的组合包,总价仅需38元。

记者以买家身份联系多家服务商发现,交易流程已形成标准化操作:买家提供视频链接后,服务商通过技术手段在24小时内完成数据注入,部分商家承诺"纯人工操作"以规避平台检测,更令人震惊的是,某服务商透露其日均接单量超过2000单,月流水突破百万元。

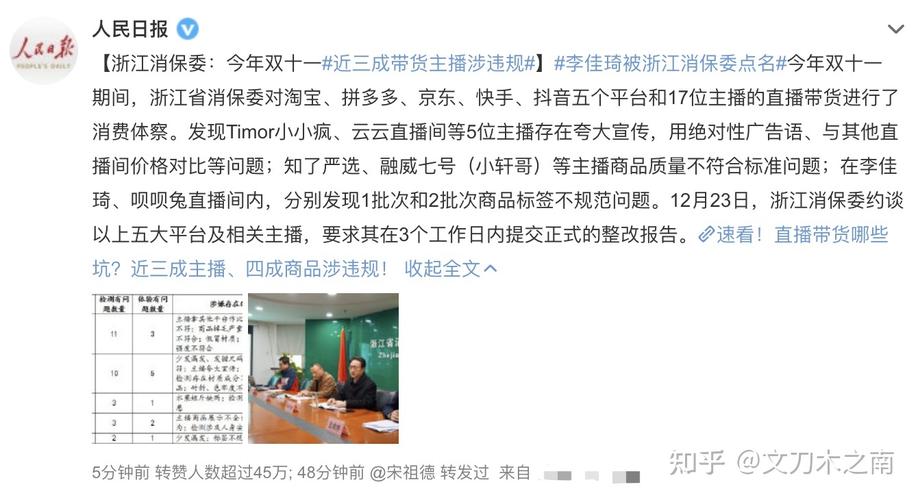

"现在甲方(广告主)都看数据,10万+点赞的视频才能拿到推广资源。"某MCN机构运营总监向记者透露,部分中小账号为获取商业合作,不得不通过购买数据制造"虚假繁荣",数据显示,2023年抖音平台商业合作账号中,有17%存在数据异常,其中点赞造假占比最高。

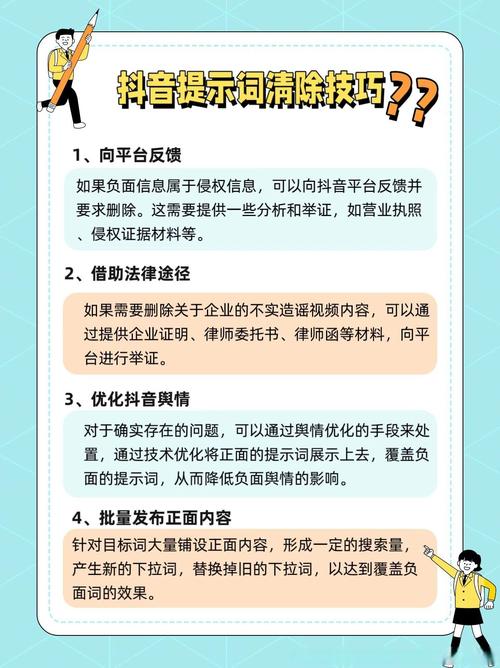

技术解密:黑色产业链如何突破平台防线

"点赞造假主要有两种技术路径。"某网络安全公司技术总监向记者解析,第一种是"协议刷量",通过模拟用户行为向服务器发送请求;第二种是"群控系统",利用数百部手机同步操作实现批量互动,更高级的玩法是"真人众包",通过任务平台发布点赞任务,每单支付0.02-0.03元,形成"真实用户"数据。

抖音安全团队公布的《2023网络黑产治理报告》显示,平台全年拦截异常点赞请求超120亿次,封禁作弊账号287万个,但技术对抗呈现"猫鼠游戏"特征:当平台升级风控模型后,黑产方迅速调整策略,例如将集中刷量改为分时段操作,或使用代理IP隐藏真实地址。

"最棘手的是真人众包模式。"某平台风控专家表示,这类行为难以通过技术手段完全识别,因为用户确实完成了观看、点赞等动作,目前行业普遍采用"行为画像"技术,通过分析用户历史行为判断操作真实性,但准确率仍有提升空间。

多重危害显现:用户、平台、广告主均成受害者

这条灰色产业链正在引发连锁反应,对普通用户而言,虚假点赞导致优质内容被淹没,算法推荐机制失效,某知识类博主抱怨:"我精心制作的科普视频只有几百赞,而某些低质内容通过买量登上热门,这完全违背了内容平台的初心。"

平台方则面临信任危机,抖音官方数据显示,数据造假导致用户日均使用时长下降12%,部分用户因"推荐内容质量差"选择卸载,更严重的是,广告主投入产出比失衡:某美妆品牌投放的"10万+点赞"视频,实际转化率不足0.3%,远低于行业平均水平。

"这相当于在数字世界制造通货膨胀。"中国人民大学新闻学院教授指出,当数据失去参考价值,整个内容产业的基础将被动摇,目前已有广告主开始要求"保真投放",即根据实际互动效果结算费用,这倒逼平台必须解决数据真实性问题。

法律与道德双重困境:灰色地带如何治理

尽管《网络安全法》《电子商务法》明确禁止数据造假行为,但实际执法面临取证难、定性难等问题,北京某律师事务所合伙人表示:"单纯购买点赞服务难以构成刑事犯罪,更多属于不正当竞争范畴。"2023年市场监管总局查处的12起数据造假案件中,仅3起涉及短视频领域。

行业自律同样任重道远,某头部MCN机构负责人透露:"行业内存在'劣币驱逐良币'现象,诚实经营的账号反而难以生存。"这种困境在中小创作者中尤为突出,某美食博主坦言:"不刷量就没有推荐,刷了又担心被封号,现在处于两难境地。"

破局之路:技术、法律、生态协同治理

面对这一系统性挑战,多方正在探索解决方案,抖音安全中心负责人表示,平台已建立"数据审计+人工复核"双重机制,2024年将投入更多资源升级风控系统,平台正在试点"创作者信用分",将数据真实性纳入账号评价体系。

法律层面,专家建议完善《反不正当竞争法》实施细则,明确数据造假的民事赔偿责任,上海某法院近期判决的一起案例具有示范意义:被告因提供刷量服务被判赔偿原告经济损失50万元,并公开道歉。

更根本的解决之道在于重构内容评价体系,中国传媒大学教授提出:"应该建立'质量权重'算法,将内容深度、用户停留时长等指标纳入推荐模型,而非单纯依赖点赞数。"部分平台已开始尝试"去数据化"展示,用"看过的人都说好"等描述替代具体数字。

在这场数据真实性的保卫战中,没有旁观者,当1万点赞的价值从25元回归到内容本身的质量时,短视频生态才能真正实现可持续发展,正如抖音CEO在2024年创作者大会上所言:"我们宁可要100个真实粉丝,也不要100万个虚假点赞。"这场治理战役的成败,将决定中国短视频行业能否走向成熟。

还没有评论,来说两句吧...