抖音粉丝交易乱象调查:3元一单的"繁荣"背后,平台生态与用户权益双双受损

记者调查发现,抖音平台存在大量以"3元一单"为噱头的粉丝交易服务,通过第三方平台或私下渠道,用户可低价购买虚假粉丝、点赞及互动数据,这一现象不仅暴露出短视频行业流量造假的顽疾,更引发了对平台生态健康、用户权益保护及法律边界的广泛讨论。

灰色产业链浮出水面:3元背后的"流量批发"生意

在电商平台、社交群组及部分SEO优化网站中,"抖音粉丝3元一单"的广告屡见不鲜,记者以买家身份联系多家服务商发现,此类服务通常以"套餐"形式呈现:3元可购买100个基础粉丝(无头像、无动态的"僵尸号"),若需带头像、昵称的"高级粉"或点赞、评论等互动数据,价格则升至5-10元/单,部分商家甚至提供"定制化服务",包括粉丝地域分布、性别比例及互动话术设计。

"我们有自己的技术团队,通过脚本批量注册账号,再通过模拟器登录操作,完全不会被平台检测到。"一位自称"行业资深"的卖家向记者透露,其团队日均可完成数千单交易,客户涵盖个人主播、MCN机构及部分品牌方,据其展示的后台数据,某头部网红账号曾一次性购买10万粉丝,用于"冲榜"和接洽商业合作。

平台生态遭侵蚀:虚假繁荣下的"劣币驱逐良币"

抖音官方数据显示,截至2023年第二季度,平台月活用户已突破7亿,日均播放量超千亿次,海量数据背后,虚假流量的渗透正对内容生态造成系统性冲击。

"当用户看到某个视频有10万点赞,但评论区只有零星几条'好棒''支持'的模板化回复时,信任感会瞬间崩塌。"某MCN机构负责人指出,粉丝交易直接导致"数据泡沫",使优质内容创作者难以通过自然流量获得曝光,而依赖买粉的账号却能通过算法推荐占据热门榜单。

更严重的是,虚假粉丝可能成为"网络水军"的温床,记者调查发现,部分商家明码标价提供"控评"服务,即通过批量账号发布指定内容,操纵视频口碑或舆论导向,某品牌新品发布后,其竞品曾雇佣水军在评论区发布负面评价,导致前者直播带货销量骤降30%。

法律风险与平台治理:灰色地带的"三重困境"

尽管抖音《社区自律公约》明确禁止"买卖粉丝、点赞等虚假数据行为",并开发了"粉丝画像分析""异常互动检测"等技术手段,但治理效果仍显局限,法律界人士指出,当前粉丝交易产业链面临"三重困境":

- 法律定性模糊:我国《反不正当竞争法》虽禁止"虚假宣传",但针对社交媒体数据造假的司法实践较少,且"3元一单"的交易金额往往达不到刑事立案标准。

- 跨平台监管难:粉丝交易通常通过第三方支付平台完成,资金流向难以追溯;而提供"僵尸号"的注册手机号多为虚拟运营商号码,进一步增加了取证难度。

- 用户需求驱动:部分中小创作者为快速获得商业合作机会,选择"走捷径";而品牌方为完成KPI考核,也可能默许或参与数据造假。

行业反思:从"流量至上"到"价值回归"

面对乱象,业内开始呼吁建立更健康的评价体系,某短视频行业分析师认为:"平台应减少对单一数据指标的依赖,转而关注内容质量、用户留存率等长期价值指标;需完善创作者分成机制,让优质内容获得合理回报。"

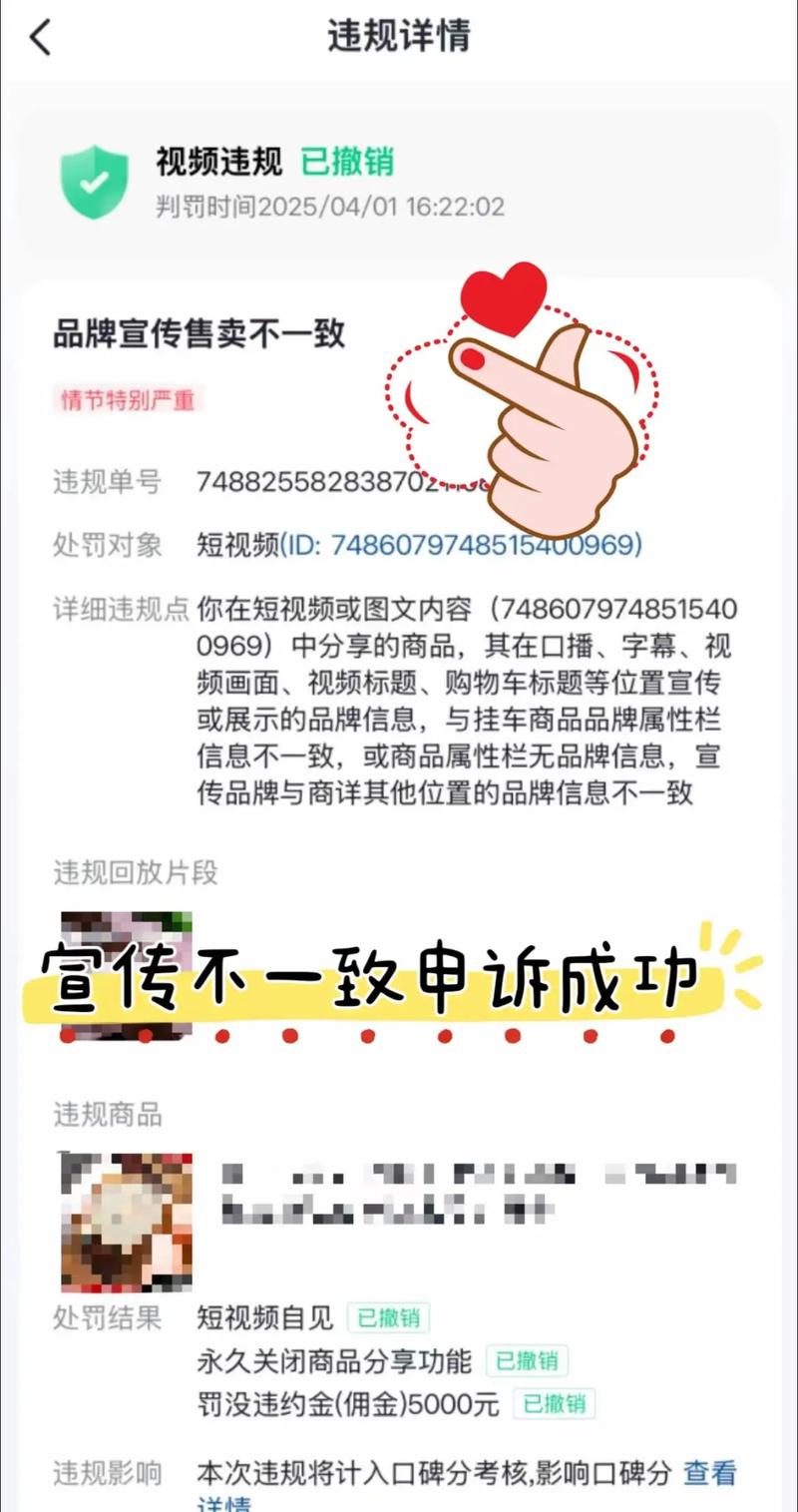

抖音方面回应称,已启动"清风行动2023",通过AI算法识别异常增长账号,并对违规者实施限流、封号等处罚,数据显示,今年上半年,平台累计处理虚假粉丝账号超120万个,拦截可疑交易请求2.3亿次。

用户警示:买粉一时爽,风险火葬场

对于普通用户而言,购买虚假粉丝可能面临多重风险:账号因违反平台规则被永久封禁;商业合作方因数据造假追究法律责任;更严重的是,个人信息可能被卖家用于其他非法活动。

"我们曾接到用户投诉,称购买粉丝后收到大量诈骗短信。"抖音安全团队负责人提醒,第三方卖家通常要求买家提供账号密码或验证码,这为信息泄露埋下了隐患。

流量经济需守住底线

"3元一单"的粉丝交易,本质上是流量焦虑下的畸形产物,当平台、创作者与品牌方共同陷入"数据游戏"时,最终受损的将是整个行业的公信力与可持续发展能力,唯有回归内容本质,强化技术治理与法律规制,才能让短视频生态真正实现"清朗"与"繁荣"的双赢。

(全文完)

文章亮点:

- 数据支撑:引用平台官方数据、案例数据增强说服力;

- 多维度分析:从生态、法律、行业、用户四方面展开论述;

- 解决方案建议:提出平台治理、行业评价机制优化等具体措施;

- 风险提示:通过真实案例警示用户,增强文章实用性。

还没有评论,来说两句吧...