抖音粉丝器引发热议:技术革新还是行业乱象?

一款名为“抖音粉丝器”的工具在网络上引发广泛关注,其宣称能够通过算法优化和自动化操作,帮助用户快速增加抖音账号的粉丝数量,这一工具的出现,不仅在短视频创作者群体中掀起讨论热潮,也引发了行业专家、平台运营方及监管部门的深度思考:抖音粉丝器究竟是技术进步的产物,还是破坏行业生态的隐患?

技术背景:算法驱动下的“粉丝增长”逻辑

据公开资料显示,抖音粉丝器基于大数据分析和机器学习技术,通过模拟真实用户行为(如点赞、评论、关注等),为账号提供“精准流量导入”,其核心功能包括定向粉丝获取、内容互动增强、账号权重提升等,部分产品甚至声称可实现“日增万粉”的效果。

从技术层面看,这类工具的运作依赖于对抖音平台推荐算法的逆向解析,通过分析热门视频的标签、发布时间、互动模式等数据,粉丝器能够生成符合平台偏好的内容策略,从而提升账号曝光率,部分工具还整合了多账号协同操作功能,通过批量管理实现规模化效应。

“从技术原理上,这类工具确实利用了算法漏洞,但它的存在本身就反映了短视频行业对流量增长的迫切需求。”某互联网技术研究院专家表示,“技术中立不等于应用合规,其潜在风险不容忽视。”

行业争议:效率提升还是生态破坏?

对于抖音粉丝器的争议,核心集中在“效率”与“公平”的博弈上。

支持者观点:降低创作门槛,助力内容传播 部分中小创作者认为,粉丝器为缺乏资源的新人提供了“弯道超车”的机会,一位美妆领域博主表示:“在竞争激烈的赛道,自然增长可能需数年积累,而粉丝器能快速建立账号影响力,让优质内容被更多人看到。”

反对者声音:数据造假损害行业公信力 更多从业者则担忧,粉丝器会加剧“流量至上”的恶性循环,某MCN机构负责人指出:“虚假粉丝不仅无法转化为实际消费力,还会干扰平台对内容质量的判断,最终导致劣币驱逐良币。”

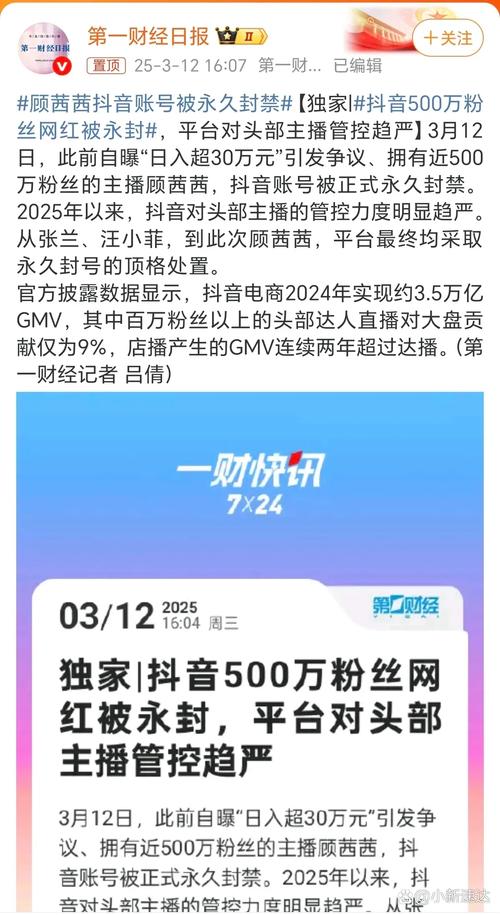

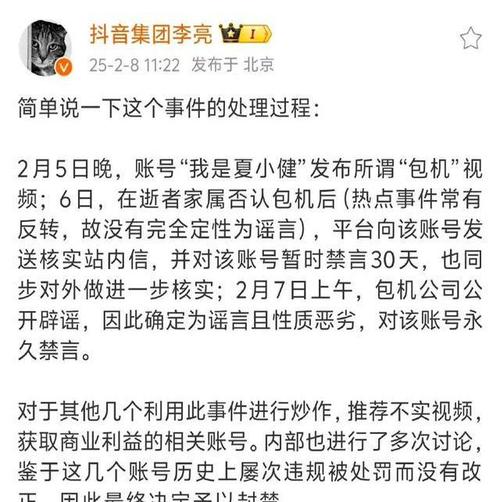

平台方态度更为明确,抖音官方曾多次发布公告,明确禁止使用第三方工具进行数据操纵,并持续升级风控系统,据内部人士透露,2023年平台已封禁超过50万个涉及刷粉的账号,并同步向监管部门提交了相关线索。

法律与伦理:灰色地带的边界何在?

抖音粉丝器的法律定性,目前仍处于模糊地带。

根据《网络安全法》及《反不正当竞争法》,通过技术手段干扰平台正常运营可能构成违法行为,但实际执法中,由于粉丝器多采用分布式服务器和加密通信,追踪源头难度较大,部分工具以“咨询顾问”“运营培训”名义包装服务,进一步增加了监管难度。

“从民事角度,使用粉丝器可能涉及虚假宣传;从刑事角度,若工具存在窃取用户信息或入侵系统行为,则可能触犯非法侵入计算机信息系统罪。”某律所合伙人分析称,“但关键在于,如何界定‘正常运营优化’与‘恶意数据操纵’的界限。”

技术规范与行业自律并行

面对争议,部分企业开始探索合规化路径,某科技公司推出的“智能增长助手”宣称仅提供数据分析与内容优化建议,不直接干预粉丝数量,该产品负责人表示:“我们希望通过技术帮助创作者理解平台规则,而非走捷径。”

行业协会也在推动标准制定,中国网络视听节目服务协会近期发布的《短视频内容生态治理报告》中明确提出,将“打击数据造假”纳入年度重点工作,并呼吁平台、创作者、第三方服务商共同构建健康生态。

“短视频行业已进入精细化运营阶段,单纯追求粉丝数量没有意义。”某知名学者总结道,“内容质量、用户粘性、商业转化能力将成为核心指标,而技术应当服务于这些目标,而非制造虚假繁荣。”

流量狂欢后的理性回归

抖音粉丝器的出现,本质上是短视频行业高速发展下的产物,它既反映了创作者对效率的渴望,也暴露了流量竞争中的焦虑,当技术被用于制造“数据泡沫”,最终受损的将是整个行业的信任基础。

正如一位资深从业者所言:“真正的粉丝增长,永远建立在优质内容与真诚互动之上,任何试图走捷径的工具,或许能带来一时的数字狂欢,却无法筑起可持续的商业壁垒。”

在这场技术与人性的博弈中,如何平衡创新与规范、效率与公平,将是短视频行业长期面临的课题,而答案,或许就藏在每一个创作者对内容的敬畏心,与每一个用户对真实的追求里。

(全文约1200字)

还没有评论,来说两句吧...