深度剖析:买抖音点赞现象背后的行业乱象与风险警示

近年来,随着短视频平台抖音的迅速崛起,其内容生态已成为互联网文化的重要组成部分,伴随流量竞争的加剧,一种名为“买抖音点赞”的灰色产业悄然滋生,引发了行业、用户及监管部门的广泛关注,本文将从行业现状、技术逻辑、法律风险及平台治理四个维度,系统解析这一现象的深层矛盾。

市场乱象:灰色产业链的野蛮生长

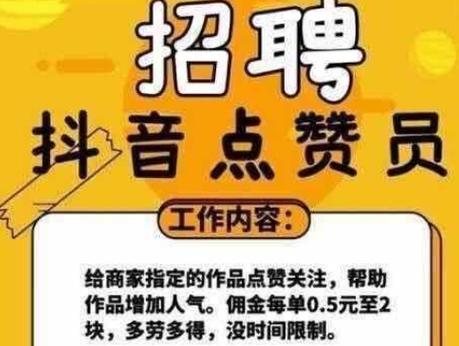

据第三方机构统计,2023年国内短视频代运营市场规模突破500亿元,数据造假”服务占比高达15%,在电商平台、社交群组中,以“抖音点赞”“刷量服务”为关键词的搜索结果超过10万条,单次点赞报价从0.1元至2元不等,部分商家甚至提供“套餐服务”,包含点赞、评论、转发的一站式造假方案。

这种产业链的运作模式呈现高度专业化特征:上游为技术开发者,通过模拟真实用户行为的多开软件、IP代理池等工具突破平台风控;中游为代理商,以“SEO优化”“流量孵化”为名对接需求方;下游则覆盖网红经纪公司、品牌方甚至个人创作者,形成完整的利益输送链条,某代运营公司内部文件显示,其客户群体中,32%为中小品牌,28%为个人创作者,15%为MCN机构,剩余25%为灰色地带从业者。

技术博弈:平台风控与作弊手段的攻防战

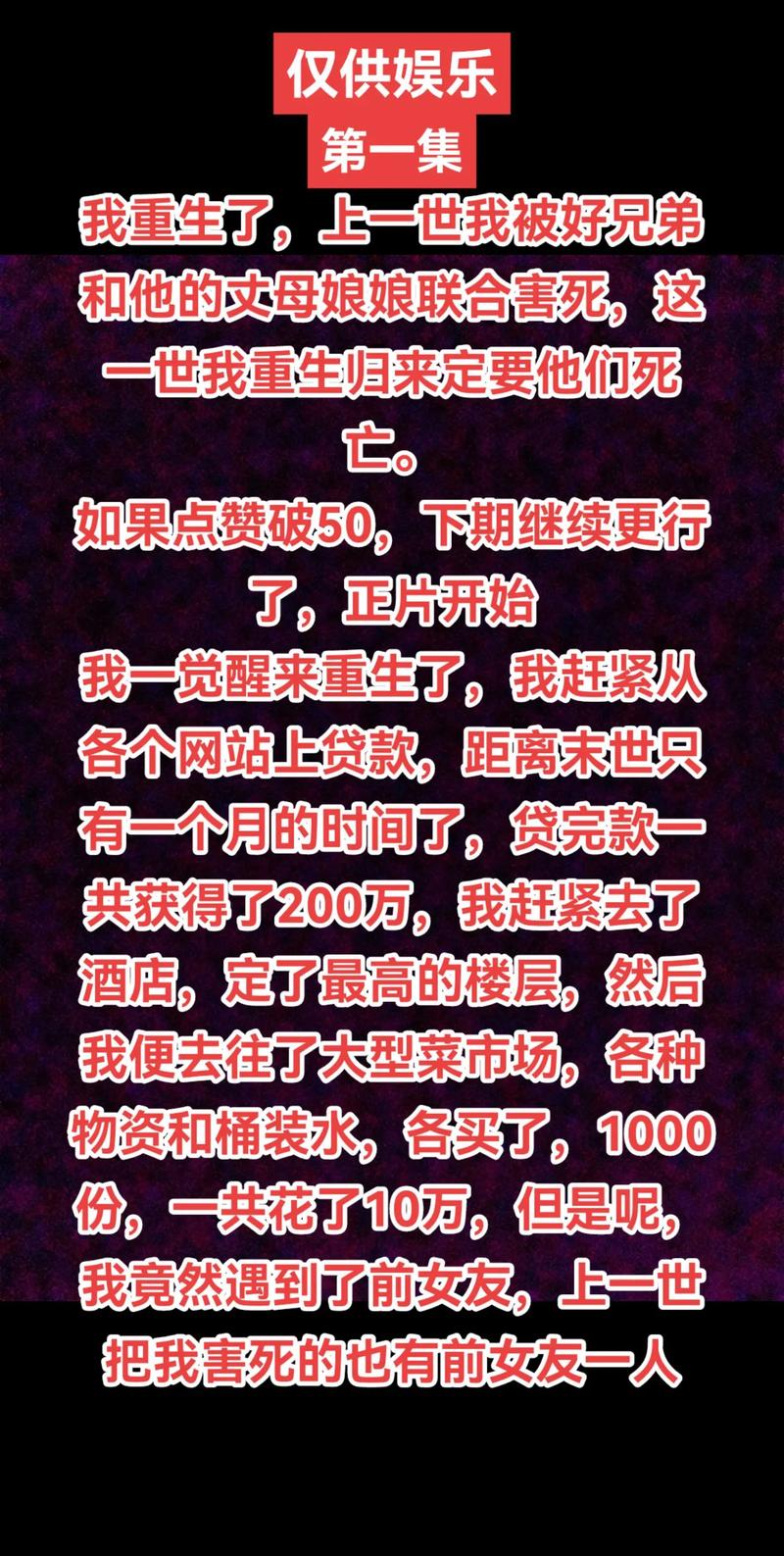

抖音官方技术团队透露,其反作弊系统每日拦截异常互动行为超2亿次,涉及点赞、评论、关注等核心指标,平台通过设备指纹识别、行为轨迹分析、社交关系图谱等127项技术维度构建防护网,但作弊方也在持续升级手段,近期出现的“AI真人众包”模式,通过招募真实用户完成指定操作,使数据真实性大幅提升,单日可生成数百万条“合规”互动记录。

这种技术对抗直接导致平台运营成本激增,某头部短视频平台2023年财报显示,其内容安全投入同比增长87%,其中反作弊专项支出占比达42%,更严峻的是,数据造假已开始侵蚀算法推荐机制的核心逻辑——当虚假互动占据流量池主导地位时,优质内容可能因数据表现不佳被系统降权,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

法律红线:多重违规下的合规风险

从法律层面看,“买抖音点赞”涉及多重违法情形:

- 不正当竞争:根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传,2023年杭州互联网法院审理的全国首例“刷量”侵权案中,被告公司因提供虚假点赞服务被判赔偿80万元。

- 数据安全:多数刷量软件需获取用户账号权限,存在信息泄露风险,国家互联网信息办公室《网络数据安全管理条例》明确规定,未经用户同意不得收集、使用个人信息。

- 税务合规:灰色产业链普遍采用虚拟货币支付、私人账户转账等方式逃避监管,涉嫌偷逃税款,税务部门近期开展的“文娱领域税收综合治理”行动中,已有多家代运营公司被立案调查。

平台治理:技术升级与生态重构的双重挑战

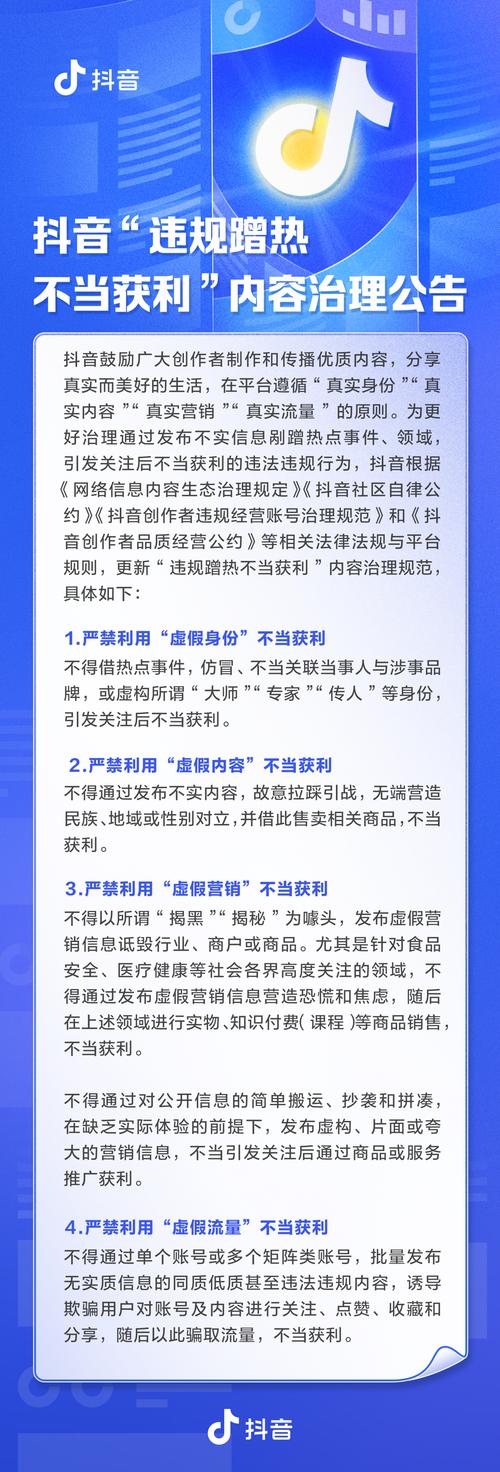

面对乱象,主流平台已启动系统性治理:

- 技术层面:抖音上线“互动真实性检测系统”,通过机器学习模型识别异常点赞模式,准确率达98.6%;快手推出“创作者信用分”制度,将数据造假行为与流量扶持直接挂钩。

- 规则层面:各平台修订《社区自律公约》,明确“购买虚假互动将面临账号封禁、内容下架等处罚”,2023年第三季度,抖音累计处理违规账号127万个,其中数据造假类占比31%。

- 生态层面:头部平台开始调整流量分配算法,降低互动数据权重,增加内容质量、用户停留时长等维度的评估比例,某MCN机构负责人透露:“现在靠买量推上热门的账号,72小时内流量衰减率超过60%,真实用户留存率不足5%。”

行业反思:流量泡沫下的价值重构

这场数据造假风暴,本质上是短视频行业从“流量思维”向“价值思维”转型的阵痛,中国传媒大学新媒体研究院发布的《短视频生态发展报告》指出,过度依赖数据指标已导致三大危机:内容同质化严重、用户信任度下降、商业转化效率降低,某品牌方市场总监表示:“我们测试发现,通过刷量获得的10万点赞,带来的实际销售转化不足正常流量的1/3。”

值得关注的是,部分平台开始探索“去数据化”评价体系,B站推出的“创作激励计划2.0”将用户完播率、弹幕互动质量等指标纳入考核;微信视频号则强调“社交推荐”逻辑,降低纯数据权重,这些尝试预示着,未来内容生态的竞争将回归到创作本质。

价值的必然选择

“买抖音点赞”现象的蔓延,既是技术发展带来的监管挑战,也是市场成熟过程中必经的阵痛,当行业从野蛮生长转向规范发展,唯有坚守内容质量底线、构建真实互动生态的平台与创作者,才能在这场变革中赢得长期价值,正如国家网信办相关负责人所言:“网络空间的清朗,需要每个参与者的自律与担当。”这场关于真实与虚假的博弈,终将推动中国短视频行业走向更健康的未来。

(全文约1380字)

还没有评论,来说两句吧...