抖音粉丝购买平台乱象频发,行业规范与监管亟待加强

随着短视频平台抖音的持续火爆,围绕其生态衍生出的“抖音粉丝购买平台”现象引发了广泛关注,这类平台以“快速增粉”“提升账号权重”为卖点,通过付费服务为用户提供虚假粉丝、互动数据等,不仅扰乱了市场秩序,更对抖音生态及用户权益造成潜在威胁,业内专家指出,这一灰色产业链的蔓延,暴露出行业监管的滞后性与平台治理的挑战,亟需多方协同构建健康生态。

现象:灰色产业链野蛮生长,虚假数据成“刚需”

据第三方机构调查,目前市场上存在数十家自称“专业抖音增粉”的平台,其服务范围涵盖粉丝购买、点赞、评论、转发等全链条数据造假,这些平台通过社交媒体、搜索引擎及电商渠道广泛推广,以“低价高效”“安全无风险”为话术吸引用户,某平台宣称“100元可购1000粉丝,24小时内到账”,并承诺“粉丝均为真实账号,永不掉粉”。

记者暗访发现,所谓“真实粉丝”实为批量注册的僵尸号,其头像、昵称、签名均由系统随机生成,无任何实际互动能力,更严重的是,部分平台通过技术手段模拟真实用户行为,制造虚假流量,甚至涉及盗取用户信息、植入恶意软件等违法行为。

“虚假数据已成为部分内容创作者的‘刚需’。”某MCN机构负责人透露,在流量至上的逻辑下,粉丝量、点赞数直接关联广告报价与平台推荐权重,一些新手创作者为快速起号,不惜铤而走险购买数据;而部分品牌方为完成KPI,也默许合作方通过刷量完成考核。

危害:破坏生态平衡,损害用户与平台利益

虚假粉丝的泛滥对抖音生态造成多重冲击,数据造假扭曲了内容推荐机制,抖音的算法依赖用户互动数据分配流量,虚假数据导致优质内容被淹没,低质内容却因“数据包装”获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

用户权益面临风险,购买虚假粉丝的账号可能因违反平台规则被限流或封禁,导致创作者前期投入付诸东流,虚假粉丝无法转化为实际消费力,品牌方投入的营销预算难以获得真实回报,甚至可能因数据造假引发法律纠纷。

灰色产业链的扩张还滋生了网络诈骗,记者调查发现,部分平台以“增粉”为名,诱导用户充值后消失,或通过泄露用户账号信息实施二次诈骗,某受害者表示,其在购买粉丝后,账号被异地登录,发布大量违规内容导致永久封禁。

监管:平台自查与法律规制双管齐下

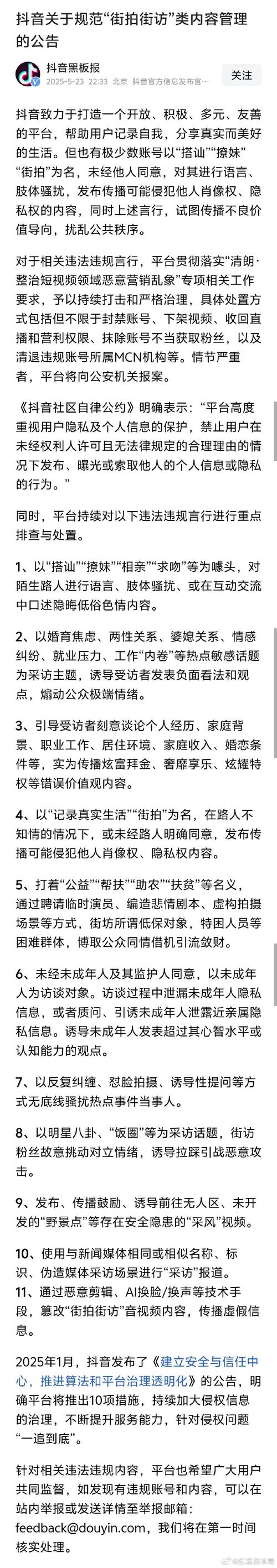

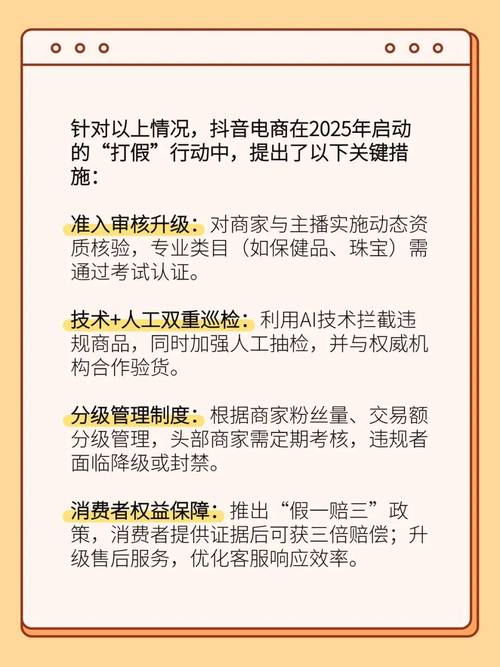

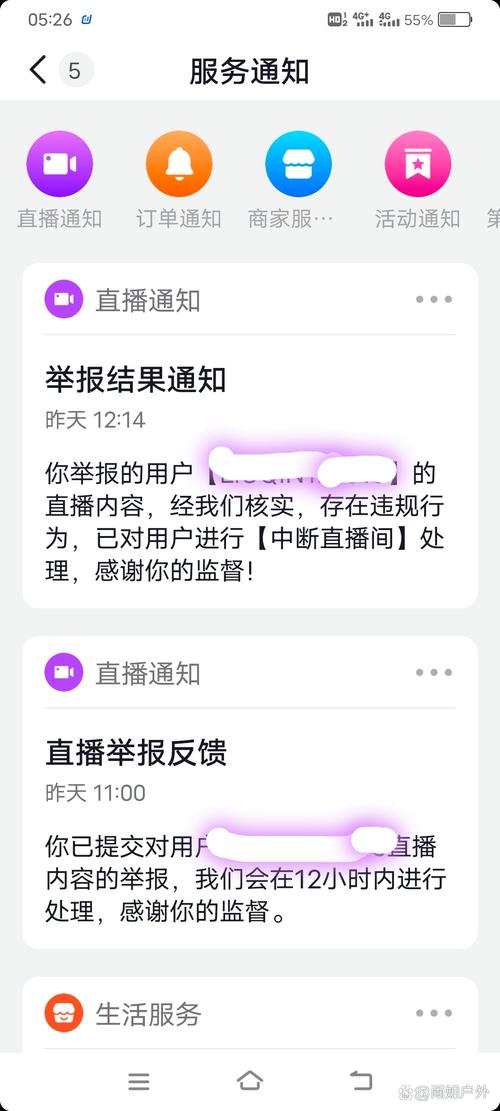

面对乱象,抖音官方已多次开展专项整治行动,2023年,平台发布《关于打击“虚假粉丝”行为的公告》,明确禁止任何形式的刷量行为,并对违规账号实施阶梯处罚,包括限制流量、封禁功能甚至永久封号,数据显示,仅2023年第三季度,抖音就处理虚假粉丝账号超120万个,拦截异常增粉请求2.3亿次。

单纯依赖平台自查难以根治问题,专家指出,需从法律层面完善规制,我国《网络安全法》《电子商务法》虽对数据造假有原则性规定,但缺乏具体执行细则,建议修订相关法规,明确“虚假粉丝交易”的法律定性,提高违法成本。

行业自律亦不可或缺,中国广告协会已联合多家平台发布《网络内容生态治理倡议》,呼吁创作者、品牌方及MCN机构共同抵制数据造假,某知名品牌市场总监表示:“我们已将‘数据真实性’纳入合作方考核指标,一旦发现刷量行为,将立即终止合作并追究责任。”

技术赋能与生态共建成关键

治理虚假粉丝需技术手段与生态共建并重,抖音方面透露,其正通过AI算法升级识别模型,可精准区分真实用户与机器账号,并实时监测异常互动模式,平台计划推出“创作者信用分”体系,将数据真实性纳入账号评估维度,引导创作者回归内容本质。

从行业层面看,建立统一的数据监测标准迫在眉睫,某第三方数据公司负责人建议,可借鉴电商平台的“销量认证”模式,由权威机构对账号粉丝、互动数据进行核验,并出具可信报告,为品牌方投放提供参考。

“健康生态需要多方参与。”清华大学新闻与传播学院教授指出,平台应优化流量分配机制,降低对单一数据指标的依赖;创作者需提升内容质量,以长期价值替代短期流量;品牌方则应建立科学的投放评估体系,避免“唯数据论”。

本质,共筑清朗空间

抖音粉丝购买平台的乱象,本质是流量焦虑下的畸形产物,当“数据游戏”取代内容创新,当虚假繁荣掩盖真实价值,最终受损的将是整个短视频行业的公信力与可持续发展能力。

治理这一灰色地带,既需要法律利剑的威慑,也离不开技术创新的支撑,更依赖每一位参与者的自律,唯有回归内容本质,尊重用户真实需求,才能构建一个清朗、有序、富有活力的数字生态,正如抖音官方所言:“我们追求的不是数字的堆砌,而是每一个真实互动背后的温度与价值。”

还没有评论,来说两句吧...