关于"抖音点赞3元一单"的灰色产业链在网络平台引发广泛关注,据第三方监测机构数据显示,2023年第二季度,涉及短视频点赞交易的违规账号数量同比增长217%,其中以"3元/单"为典型标价的交易模式占比达63%,这一现象不仅暴露出平台生态治理的深层挑战,更将网络刷量行为的法律边界问题推至风口浪尖。

灰色产业链的运作逻辑与规模扩张

记者通过暗访调查发现,当前点赞交易已形成完整的地下产业链,上游为技术开发者,通过破解平台算法机制开发自动化点赞工具;中游为代理分销商,以"兼职刷单"名义招募参与者,构建层级分销体系;下游则直接对接有需求的商家或个人,形成"需求-供给"的闭环。

"系统会自动分配任务,每单3元,日结工资。"某兼职群管理员向记者展示的后台数据显示,单个账号日均可完成200-300单点赞任务,按此计算,参与者日收入可达600-900元,这种看似诱人的收益模式背后,实则隐藏着多重风险。

根据《网络信息内容生态治理规定》第十四条,任何组织和个人不得通过人工方式或者技术手段实施流量造假,北京某律所合伙人指出:"点赞交易本质属于虚假宣传行为,既违反平台规则,也涉嫌违反《反不正当竞争法》第八条关于虚假商业宣传的禁止性规定。"

平台治理的技术博弈与策略升级

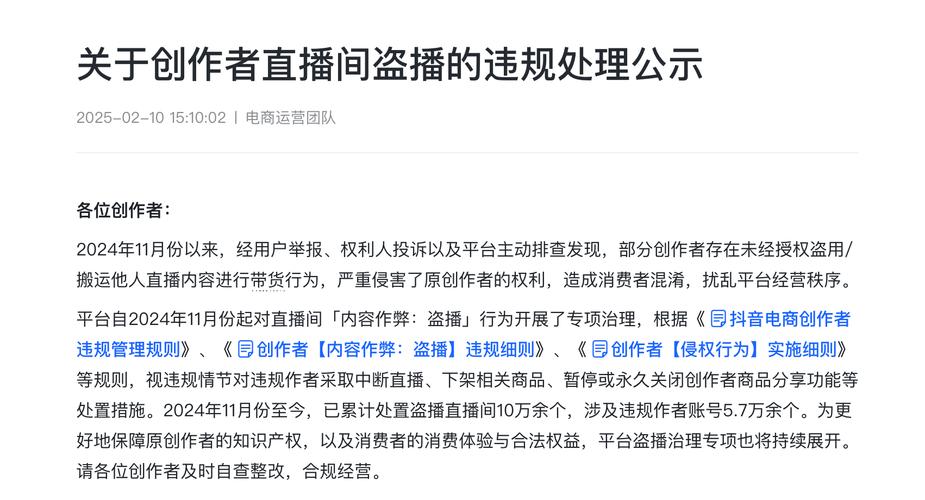

面对日益猖獗的刷量行为,抖音安全团队已启动"清朗行动2023"专项整治,据平台公布的治理数据,2023年上半年共封禁违规账号127万个,拦截异常点赞请求8.3亿次,其中涉及"3元/单"交易的账号占比达41%。

"我们构建了动态行为识别模型,通过设备指纹、操作轨迹、网络环境等132个维度进行综合研判。"抖音安全中心负责人向记者演示了AI风控系统的运作流程,当系统检测到某账号在0.5秒内完成对20个不同视频的点赞操作时,会立即触发二次验证机制,要求用户完成人脸识别或短信验证。

技术对抗的升级促使刷量团队转向更隐蔽的作案手段,近期出现的"真人众包"模式,通过分散化任务分配规避系统检测,对此,平台方已与公安网安部门建立数据共享机制,对涉嫌犯罪的团伙实施跨平台联合打击,2023年7月,江苏警方破获的特大刷量案中,犯罪团伙通过发展下线5.6万人,非法获利超2000万元,主犯已被依法刑事拘留。

法律风险的边界厘清与司法实践

在司法层面,点赞交易的法律定性逐渐明晰,2022年杭州互联网法院审理的全国首例"刷量服务"案中,法院认定提供虚假点赞服务构成不正当竞争,判决被告赔偿经济损失50万元,该案确立的裁判规则明确:任何破坏平台数据真实性的行为,均可能承担民事、行政乃至刑事责任。

中国政法大学网络法学研究院专家指出:"根据《刑法》第二百八十六条,若刷量行为导致平台系统功能受损或数据严重失真,可能构成破坏计算机信息系统罪,实践中,当违法所得超过5000元或造成经济损失超过1万元,即达到刑事立案标准。"

对于参与者而言,看似"低风险高回报"的兼职实则暗藏陷阱,记者获取的某刷量平台协议显示,用户需预先缴纳300元"保证金",完成指定任务后方可提现,但多位受害者反映,在累计完成数千单任务后,平台突然关闭提现通道,涉及金额从数百元至数万元不等。

行业生态的重构路径与长效机制

治理刷量乱象需要构建"技术防御+法律规制+行业自律"的三维体系,中国互联网协会正在牵头制定《短视频平台数据真实性标准》,拟对点赞、评论等核心指标建立可信认证机制,该标准要求平台对异常数据波动进行实时披露,并接受第三方审计机构的年度核查。

从商业逻辑层面,部分平台开始探索"内容质量-流量分配"的正向激励机制,抖音推出的"创作者伙伴计划",将视频完播率、互动深度等指标纳入流量推荐算法,使优质内容获得比单纯点赞数高3.2倍的曝光权重,这种转变正在倒逼内容生产者回归创作本质。

"刷量产业是数字经济时代的畸形产物,其存续基础在于流量至上的错误认知。"国家信息中心数字经济研究部主任表示,随着《数据安全法》《个人信息保护法》的深入实施,以及平台治理技术的持续进化,这种违背商业伦理的灰色模式终将失去生存空间。

用户权益保护与风险防范指南

针对普通用户,网络安全专家建议采取以下防范措施:

- 警惕"高回报、零风险"的兼职宣传,正规平台不会要求预先缴费

- 拒绝安装非官方渠道的APP,定期检查设备权限设置

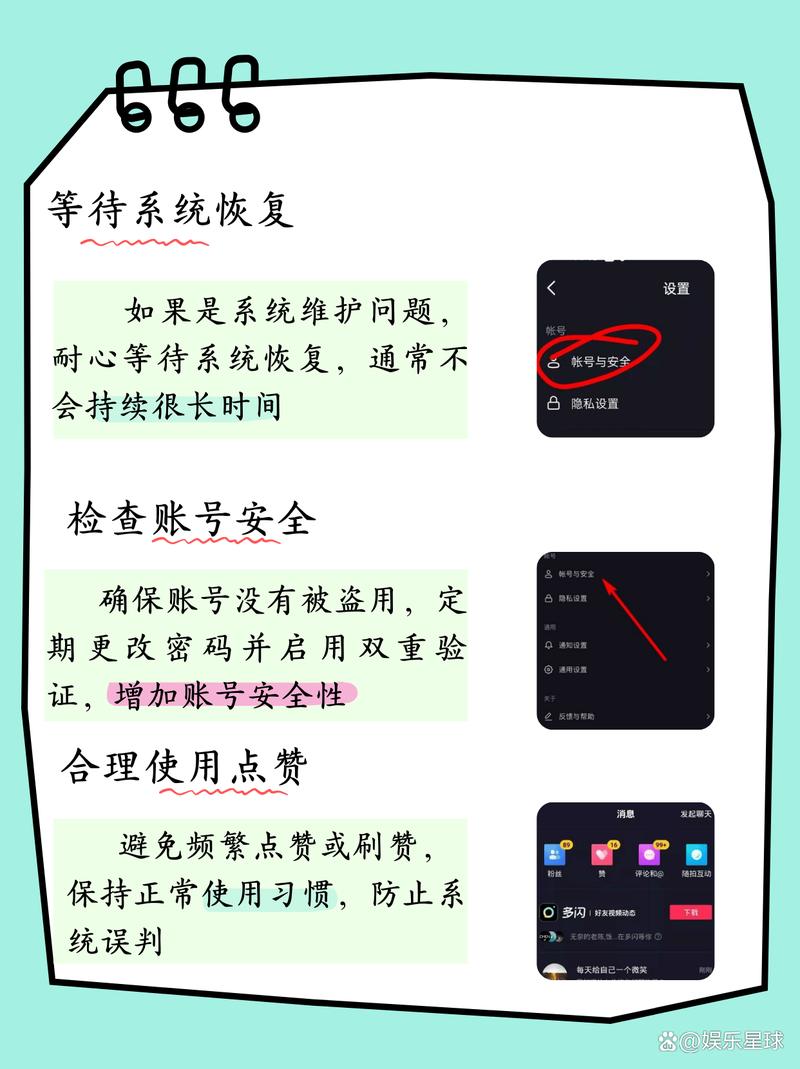

- 发现异常点赞行为立即修改密码,并开启账号登录保护

- 遭遇诈骗及时向12321网络不良信息举报中心投诉

平台方也提醒用户,参与刷量行为可能导致账号被永久封禁,且无法通过申诉恢复,根据《抖音用户协议》第7.3条,因违规操作导致的损失需由用户自行承担。

在这场技术、法律与商业伦理的博弈中,如何平衡创新发展与秩序维护,将成为数字经济时代的重要命题,随着监管力度的持续加强和用户认知的逐步提升,"抖音点赞3元一单"的闹剧终将退场,取而代之的将是更加清朗的网络空间。

还没有评论,来说两句吧...