随着短视频平台竞争加剧,一批打着"免费领抖音10000赞网站"旗号的非法服务平台在网络暗处滋生,引发行业监管部门高度关注,国家网信办网络安全局联合公安部"净网行动"专项组,于近日对全国范围内23个涉嫌数据造假的网络平台展开集中查处,其中涉及短视频流量造假的案件占比达67%,暴露出短视频生态治理的严峻挑战。

虚假繁荣背后的黑色产业链

据网络安全专家透露,此类"免费领赞"网站通过搭建虚假服务器集群,利用机器人账号模拟用户行为,在短时间内为指定视频制造数万次虚假互动,某被查封平台的技术文档显示,其系统可同时操控5000个虚拟账号,每分钟完成3000次点赞操作,单日最大造假能力超过400万次,这种技术手段不仅严重破坏平台算法公平性,更导致优质内容创作者陷入"劣币驱逐良币"的恶性循环。

"当用户看到10万+点赞的视频,却不知其中90%是机器操作,这种信息失真正在摧毁短视频行业的信任基础。"中国传媒大学新媒体研究院院长王金鹏教授指出,数据显示,2023年第二季度,抖音平台内容质量投诉量同比上升42%,虚假流量"相关投诉占比达31%,成为用户最不满的三大问题之一。

法律红线不容触碰

根据《网络安全法》第二十七条及《网络信息内容生态治理规定》第二十四条,任何组织或个人不得通过技术手段干扰网络产品或服务的正常运行,北京市朝阳区人民法院近期审理的一起案件中,被告人因运营"刷赞平台"被判破坏计算机信息系统罪,获刑三年六个月,并处罚金50万元,该案主审法官表示:"此类行为不仅违反商业道德,更构成对计算机信息系统的非法侵入,社会危害性极大。"

法律界人士提醒,参与虚假流量交易的用户同样面临法律风险,根据《民法典》第一千一百六十五条,若因刷赞行为导致他人合法权益受损,参与者可能承担连带赔偿责任,某MCN机构负责人透露,其旗下艺人曾因购买虚假流量被品牌方索赔,最终赔偿金额达合同金额的200%。

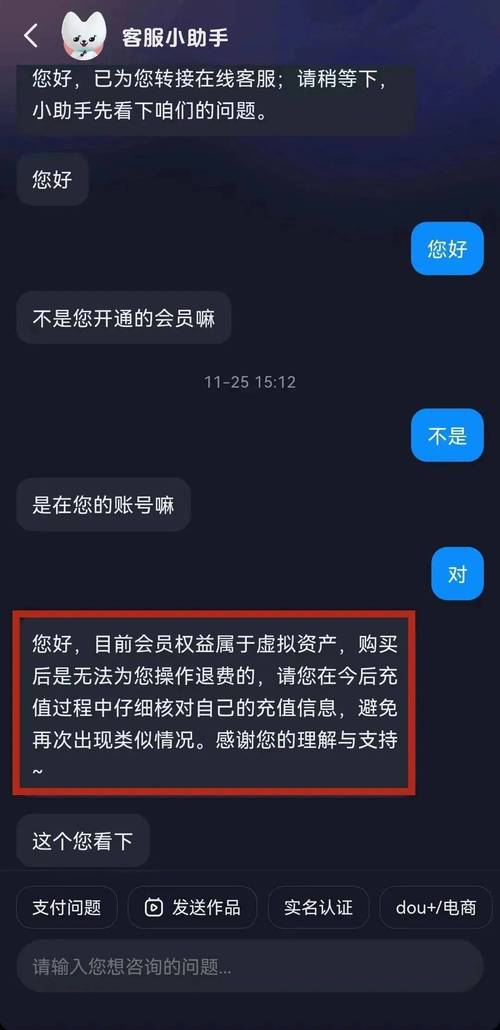

平台治理技术持续升级

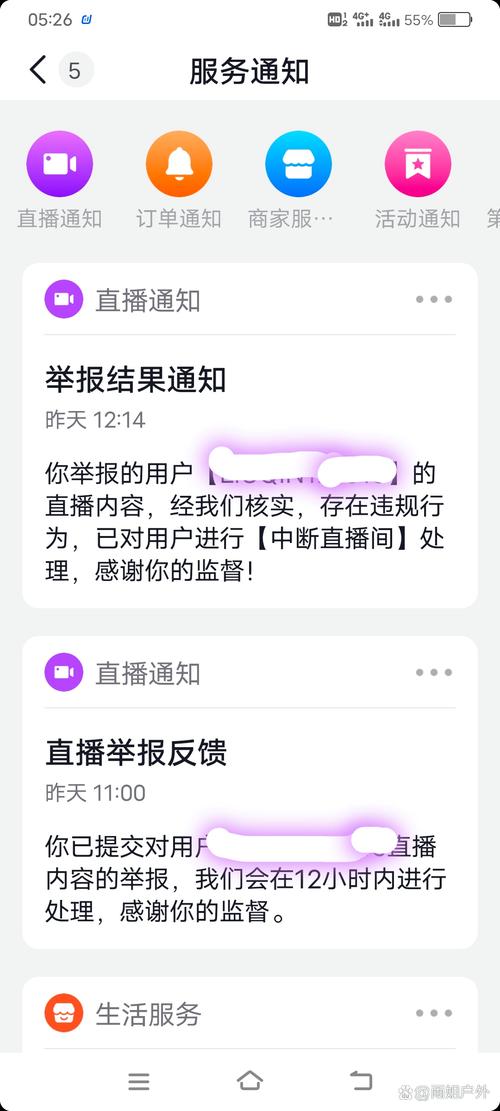

面对猖獗的流量造假行为,抖音安全中心宣布启动"清风行动2.0",通过三大技术手段构建反作弊体系:其一,基于用户行为图谱的异常检测系统,可精准识别机器账号的规律性操作;其二,引入区块链技术的流量溯源机制,确保每个互动行为可追溯、不可篡改;其三,与三大运营商建立数据共享机制,实时比对设备信息与用户身份。

"我们的算法正在从'流量优先'转向'质量优先'。"抖音生态治理负责人表示,2023年平台已下架违规视频1200万条,封禁作弊账号280万个,其中涉及流量造假的账号占比达73%,最新上线的"创作者信用分"系统,将内容质量、用户互动真实性等指标纳入考核,信用分低于60分的创作者将失去商业合作资格。

行业共建诚信生态

中国网络视听节目服务协会近日发布《短视频内容生态治理倡议书》,号召全行业建立"四不原则":不参与流量造假、不传播虚假信息、不纵容作弊行为、不破坏市场秩序,腾讯、快手、B站等12家主流平台已签署承诺书,将建立跨平台黑名单共享机制,对违规账号实施全行业封禁。

"健康的生态需要各方共同维护。"清华大学新闻与传播学院教授沈阳建议,平台应完善创作者激励体系,将内容质量与流量分配深度挂钩;监管部门需建立常态化巡查机制,提高违法成本;用户则要提升媒介素养,自觉抵制虚假流量,数据显示,经过治理的头部平台,用户日均使用时长反而提升18%,证明真实优质的内容更具生命力。

在这场流量与质量的博弈中,行业正在经历痛苦的转型阵痛,但可以预见的是,随着技术治理手段的完善和法律监管的强化,那些依靠虚假繁荣生存的"僵尸账号"终将退出历史舞台,而真正有价值的内容创作者,将在更加公平透明的环境中获得应有回报,这不仅是平台生态的自我净化,更是数字经济高质量发展的必由之路。

还没有评论,来说两句吧...