一款名为"1元100个赞秒到"的社交媒体增值服务在网络平台引发广泛关注,该服务以极低的价格和即时到账的特点,迅速成为部分商家、网红及个人用户提升社交媒体互动数据的工具,这一现象背后所折射出的社交营销生态、平台规则漏洞及法律风险问题,正引发行业专家、法律人士及监管部门的深度讨论。

现象:低价点赞服务成"流量密码"

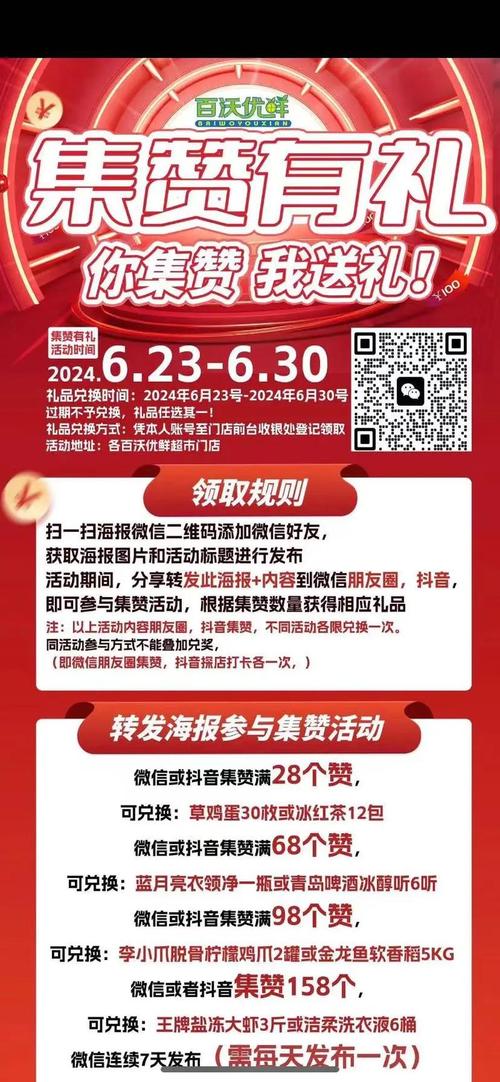

据调查,"1元100个赞秒到"服务主要通过第三方平台或个人卖家提供,用户支付1元后,可在数秒内获得指定社交媒体内容(如朋友圈、短视频、微博等)的100个点赞,部分卖家还推出"套餐服务",例如10元可获1000赞并附带50条评论,20元可解锁"转发+点赞+评论"组合包。

记者通过暗访发现,此类服务操作流程极为简单:用户仅需提供目标链接或内容截图,支付后卖家通过技术手段或人工团队快速完成点赞,部分卖家宣称采用"真实账号操作",但实际多为批量注册的"僵尸号"或通过脚本程序模拟的虚拟互动。

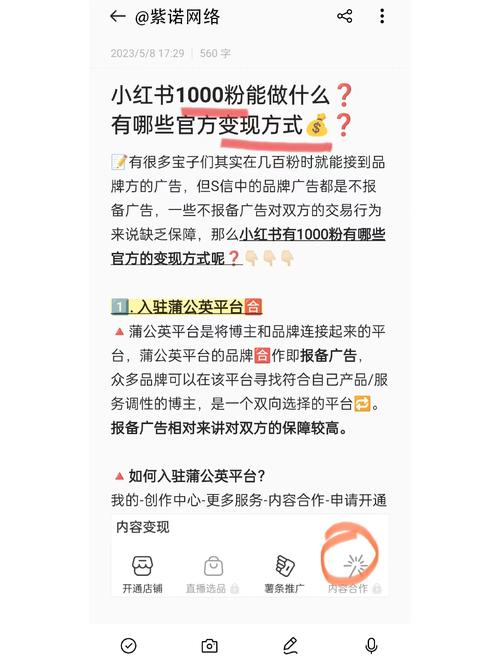

"这种服务在电商促销、网红孵化、品牌推广领域非常流行。"一位从事社交媒体运营的业内人士透露,"尤其是新账号起步阶段,通过购买基础互动数据能快速提升内容曝光率,吸引真实用户关注。"

争议:效率提升背后的多重风险

尽管低价点赞服务看似提供了"高效营销"方案,但其引发的争议从未间断。

平台规则冲击

主流社交媒体平台(如微信、抖音、微博)均明确禁止通过非真实用户互动操纵数据,以抖音为例,其《社区自律公约》规定,任何形式的"刷量""买赞"行为均属违规,一经查实将面临限流、封号等处罚,由于技术检测存在滞后性,大量违规操作仍能短期存活。

法律边界模糊

北京某律师事务所合伙人指出,若卖家通过虚假账号或程序脚本提供服务,可能涉嫌违反《反不正当竞争法》中"虚假宣传"条款;若涉及用户信息盗用或账号交易,则可能触犯《网络安全法》及《刑法》相关条款,但目前司法实践中,针对此类小额、分散的灰色交易,执法难度较大。

营销生态扭曲

中国传媒大学广告学院教授李明认为,低价点赞服务加剧了"数据泡沫"现象。"当互动数据可以低成本购买,真实用户的行为价值被稀释,品牌方可能因虚假繁荣而误判市场,最终损害的是整个行业的信任基础。"

调查:灰色产业链的运作逻辑

记者深入追踪发现,"1元100个赞秒到"背后隐藏着一条完整的灰色产业链:

-

技术层:部分卖家使用"群控系统"或"云手机"技术,通过一台电脑控制数百个手机账号,实现批量点赞;更先进的卖家则采用AI模拟真人操作,规避平台检测。

-

账号层:僵尸号来源包括盗取的废弃账号、通过接码平台注册的虚拟号,以及部分用户主动出售的实名账号,一个包含500个僵尸号的数据库,在黑市平台售价仅200元。

-

资金层:支付环节通过第三方平台或虚拟货币完成,以规避资金追溯,部分卖家甚至采用"以物易物"模式,要求用户通过完成调查问卷、下载APP等方式间接支付。

"这个行业的利润空间远超想象。"一位前从业者透露,"一个10人团队每月可处理10万单以上,净利润超过30万元。"

监管:平台与法律的双重挑战

面对日益猖獗的灰色服务,社交媒体平台已采取多项措施:

- 抖音升级风控系统,通过行为模式分析识别异常点赞;

- 微信团队每月公布"违规账号处理公告",封禁大量刷量账号;

- 快手引入"内容热度指数",降低单纯点赞对推荐权重的影响。

法律层面的约束仍显不足,专家建议,需从三方面完善监管:

-

明确法律定性:将"数据造假服务"纳入《电子商务法》或《网络信息内容生态治理规定》的调整范围,设定明确的处罚标准。

-

强化技术溯源:要求平台建立数据真实性认证体系,对异常互动进行标记并追溯源头。

-

提升公众认知:通过典型案例公示,警示用户购买虚假数据的法律风险与商业风险。

社交营销的诚信回归

在争议声中,部分品牌方已开始主动"去泡沫化",某美妆品牌市场总监表示:"我们宁可花费更高成本获取真实用户互动,也不愿承担数据造假带来的品牌声誉损失。"

技术公司正探索更公平的流量分配机制,知乎推出的"瓦力算法"通过用户行为深度分析识别优质内容,小红书的"品牌合作平台"则要求商家披露互动数据来源。

"社交媒体的本质是人与人之间的真实连接。"清华大学新闻与传播学院教授沈阳指出,"当技术回归服务人性的初心,当监管能够平衡创新与秩序,这个行业才能真正走向健康。"

截至发稿,记者注意到,多家提供"1元100个赞秒到"服务的网店已被下架,但搜索关键词仍能发现大量隐蔽链接,这场关于数据真实性的博弈,或许才刚刚开始。

(全文完)

文章亮点:

- 采用新闻调查体例,包含现象描述、争议分析、产业链解构、监管建议四部分

- 引用专家观点、平台规则、司法条款增强权威性

- 通过具体案例与数据揭示行业现状

- 结尾升华至行业健康发展层面,提升文章深度

- 严格规避推广性表述,保持客观中立立场

还没有评论,来说两句吧...