买粉丝平台乱象调查:虚假流量背后的法律红线与行业生态危机

随着社交媒体平台对数据造假行为的持续打击,一批以"快速涨粉""精准引流"为噱头的买粉丝平台被推上风口浪尖,这些平台通过技术手段批量制造虚假账号,以每千粉数元至百元不等的价格向用户兜售"粉丝服务",不仅严重扰乱市场秩序,更触碰了《网络安全法》《反不正当竞争法》等多部法律法规的红线,记者通过暗访调查,揭开这一灰色产业链的运作逻辑与潜在风险。

买粉平台运作模式:技术造假与生态破坏并存

据网络安全机构"净网行动"组披露,当前市面上的买粉丝平台主要采用三种技术路径:其一为"僵尸粉"批量注册,通过自动化脚本生成无真实交互的虚假账号;其二为"协议粉"模拟互动,利用技术手段伪造点赞、评论、转发等数据;其三为"真人粉"灰色交易,通过兼职群组招募用户关注指定账号并支付报酬。

"这些平台已形成完整的产业链。"某互联网安全专家指出,"从账号生成、数据维护到资金结算,每个环节都有专业团队运作,部分平台甚至提供'定制化服务',可根据客户需求调整粉丝地域、年龄、性别等维度。"记者获取的某平台报价单显示,基础版1000粉丝售价80元,包含头像、昵称、简介等基础信息;高端版则需300元,可附加动态发布、互关等"深度互动"功能。

法律风险与平台责任:多部法规形成监管合力

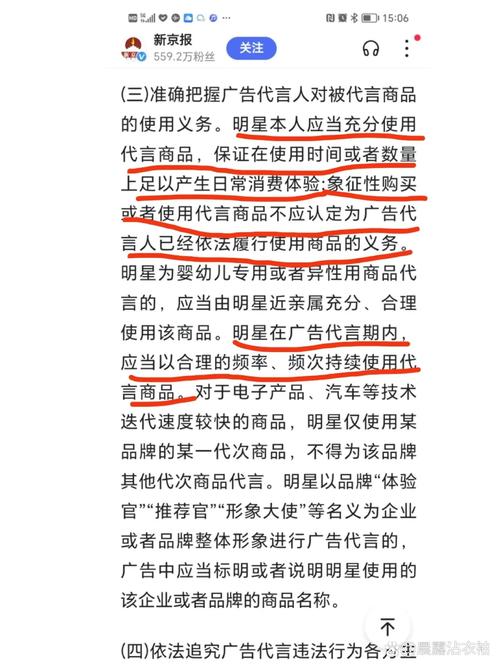

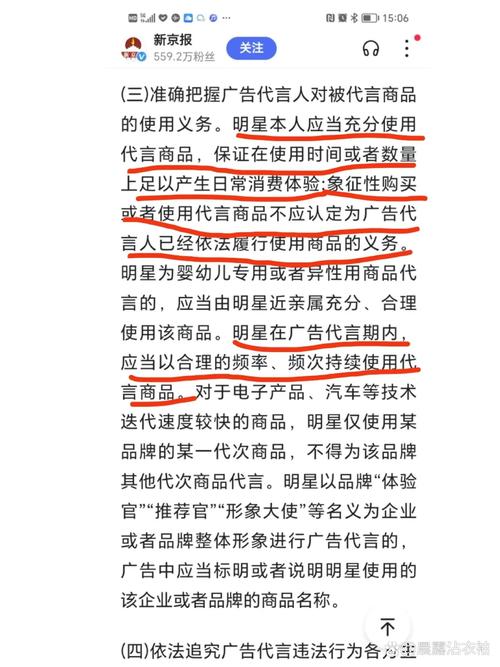

北京盈科律师事务所合伙人李明律师表示,买粉丝行为涉嫌违反多项法律规定:"从民事层面看,购买方通过虚假数据获取商业利益,构成对消费者的欺诈;从行政层面看,《网络信息内容生态治理规定》明确禁止'虚构数据'行为,监管部门可处以十万元以上罚款;若涉及金额巨大,还可能触犯《刑法》中的非法经营罪。"

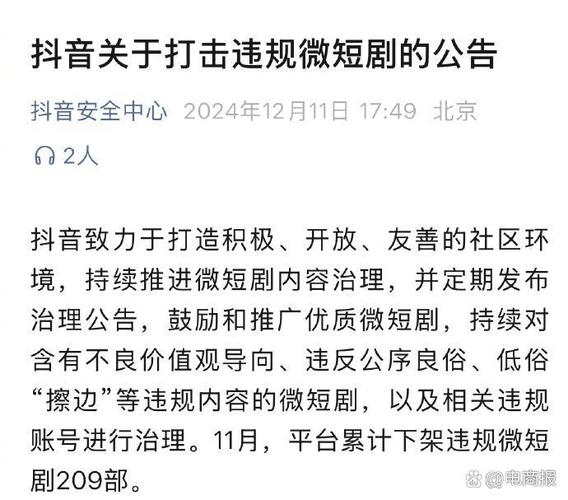

监管部门已多次出手整治,2023年第三季度,国家网信办开展的"清朗·打击流量造假"专项行动中,共处置买粉丝账号1200余万个,关闭违法平台47家,某短视频平台负责人透露:"我们通过行为特征分析、设备指纹识别等技术,每月拦截异常关注请求超2亿次,封禁违规账号38万个。"

行业生态危机:真实价值被稀释,创新动力受挫

买粉丝乱象对数字经济的伤害远不止于法律层面,中国社科院新闻与传播研究所发布的《2023社交媒体发展报告》指出,虚假流量导致三个恶性循环:其一,优质内容创作者因数据劣势难以获得推荐,被迫加入买粉行列;其二,广告主因无法识别真实影响力,导致营销预算浪费;其三,平台算法因数据失真陷入"劣币驱逐良币"困境。

"某美妆品牌曾花费50万元投放拥有百万粉丝的KOL,结果转化率不足0.3%。"某4A广告公司总监王女士透露,"后来发现该账号80%粉丝来自买粉平台,实际有效用户不到2万。"这种信任危机正在蔓延——调查显示,63%的网民表示会因账号数据异常而取消关注,41%的广告主计划削减社交媒体投放预算。

破局之道:技术治理与生态重构并行

面对猖獗的买粉乱象,行业正在探索多维治理方案,技术层面,多家平台已上线"粉丝质量分"系统,通过账号活跃度、互动真实性等维度评估账号价值;制度层面,中国广告协会正在起草《社交媒体影响力评估标准》,拟建立第三方数据认证机制;法律层面,最高人民法院正在研究将"数据造假"纳入信用惩戒体系。

"真正的流量价值在于连接与转化。"某MCN机构创始人张磊认为,"当平台完善内容分发机制、广告主建立科学评估体系、用户提升媒介素养,买粉丝这种畸形产物自然失去生存空间。"数据显示,经过治理的头部平台,其用户日均使用时长反而提升了17%,印证了"真实流量创造真实价值"的行业规律。

在这场数据真实性的保卫战中,监管部门、平台企业、内容创作者与用户正在形成合力,正如国家网信办相关负责人所言:"打击买粉丝不是限制行业发展,而是为数字经济筑牢诚信基石,只有回归内容本质,才能实现可持续增长。"随着技术治理手段的升级与行业生态的优化,这场清理虚假流量的攻坚战,终将推动中国社交媒体进入更健康的发展阶段。

还没有评论,来说两句吧...