社交媒体领域一则“一块钱涨1000粉”的营销广告引发广泛关注,该服务以极低的价格承诺为用户快速增加粉丝数量,在短视频平台、社交账号运营群体中迅速传播,甚至成为部分商家招揽客户的“核心卖点”,这一现象背后隐藏的虚假流量产业链、平台监管漏洞以及行业规范缺失等问题,正引发监管部门、行业专家及用户的深度讨论。

低价涨粉服务:流量造假的“灰色狂欢”

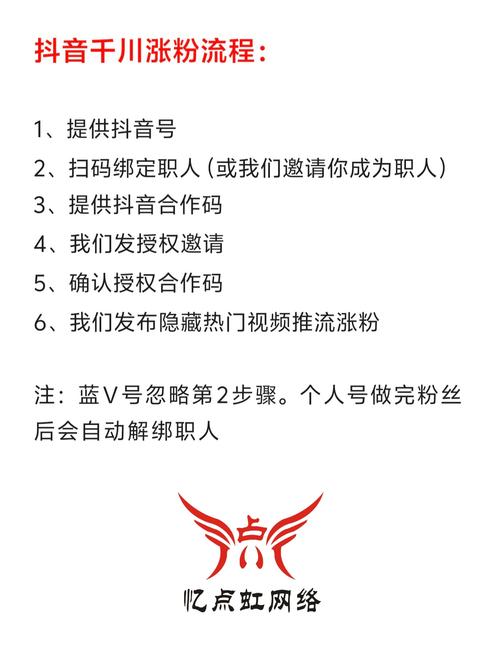

据调查,此类“一块钱涨1000粉”的服务主要通过第三方平台或私域渠道提供,用户仅需支付1元至10元不等的费用,即可在数小时内获得数百至数千名“粉丝”,这些粉丝账号普遍存在头像重复、昵称无意义、动态空白等特征,明显为机器批量注册的“僵尸号”,部分商家甚至宣称可提供“定制化服务”,包括粉丝地域、性别、兴趣标签等,进一步模糊了真实用户与虚假流量的边界。

“这种服务本质上是流量造假产业链的延伸。”某互联网研究机构分析师指出,“从早期的刷量软件到如今的低价涨粉,不法分子通过技术手段伪造数据,帮助账号快速达到平台推荐阈值,进而获取更多自然流量。”他强调,此类行为不仅破坏了公平竞争环境,更可能导致平台算法推荐机制失效,干扰用户获取真实有价值的内容。

平台监管滞后:技术手段与规则执行的双重挑战

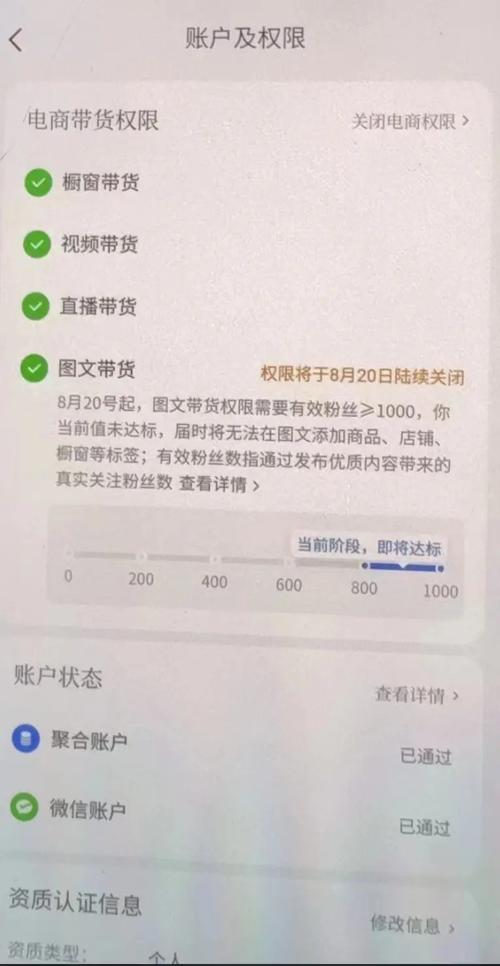

面对低价涨粉服务的泛滥,主流社交平台虽已出台相关规则禁止刷量行为,但实际执行中仍存在漏洞,虚假账号的注册与运营技术不断升级,部分服务商通过动态IP、模拟人类行为等手段规避平台检测;平台对异常涨粉行为的处罚力度有限,多数仅以“限流”“封号”警告为主,难以形成有效震慑。

“平台需要建立更完善的实时监测系统。”某短视频平台安全负责人表示,“我们正在引入AI行为分析模型,通过用户互动模式、内容消费习惯等维度识别虚假账号,但技术升级需要时间,且成本较高,部分小型平台可能缺乏动力投入。”用户隐私保护与数据安全的平衡也是监管难点,过度监控可能引发对正常用户行为的误判。

行业规范缺失:法律边界与道德底线的博弈

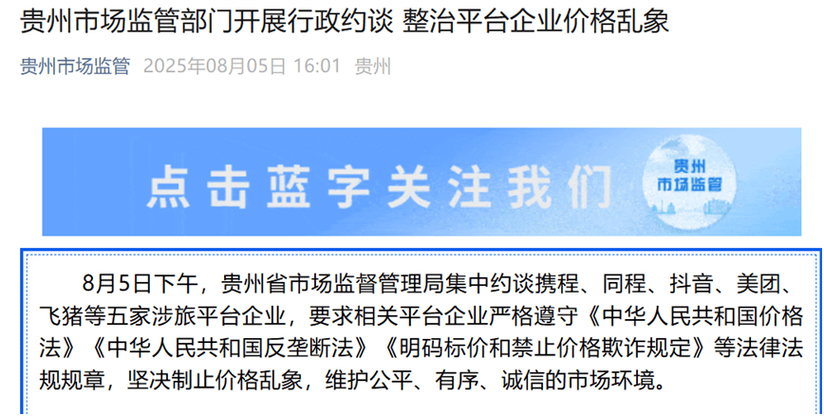

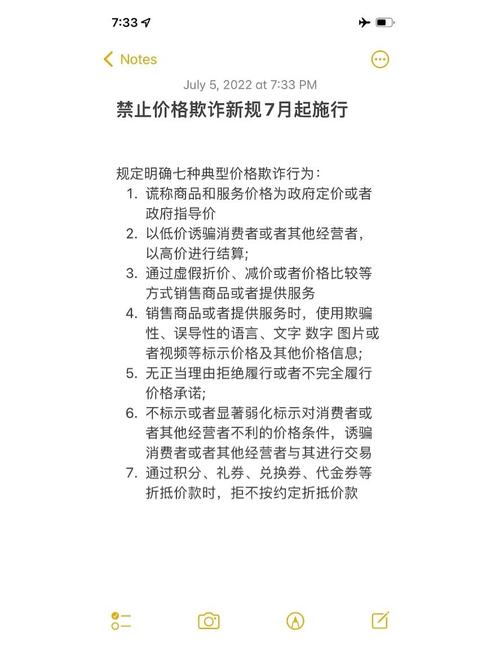

我国针对网络流量造假的法律法规主要集中于《网络安全法》《电子商务法》等,但对“低价涨粉”这类新兴灰色地带的界定仍存在模糊空间,法律专家指出,若服务商通过虚假宣传诱导用户消费,可能涉嫌违反《广告法》中“真实、合法”的原则;而批量注册账号、操纵数据的行为,则可能触及《刑法》中“非法侵入计算机信息系统罪”的条款。

“但实际执法中,取证难度大、违法成本低是主要障碍。”某地市场监管部门工作人员透露,“多数服务商采用虚拟货币支付、境外服务器托管等方式逃避监管,且单次交易金额较小,难以达到刑事立案标准。”他呼吁,应尽快出台针对网络流量造假的专项法规,明确各主体责任,提高违法成本。

用户与行业:短期利益与长期价值的抉择

尽管监管趋严,但“一块钱涨1000粉”的需求仍持续存在,部分中小商家表示,低价涨粉是“快速打开市场”的无奈之选;而普通用户则认为,粉丝数量是“账号影响力”的直观体现,甚至将此作为接洽商业合作的筹码,这种短视行为正导致行业生态恶化。

“虚假流量最终会反噬自身。”某MCN机构负责人警告,“品牌方现在会通过多维度数据核查合作账号的真实性,一旦发现刷量行为,不仅终止合作,还会公开曝光。”他建议,从业者应回归内容质量本身,通过优质创作吸引真实用户,而非依赖“数据注水”。

技术治理与生态重建的双重路径

“一块钱涨1000粉”的乱象,本质上是数字经济时代流量焦虑的集中体现,要根治这一问题,既需要平台升级技术手段、完善规则体系,也需法律明确边界、加大惩处力度,更离不开用户与行业对长期价值的坚守,唯有构建“真实、透明、可持续”的网络生态,才能让流量回归服务用户的本质,而非成为资本与算法博弈的牺牲品。

(全文约1020字)

还没有评论,来说两句吧...