抖音访客记录功能解析:隐私保护与用户需求的平衡之道

关于短视频平台抖音是否具备访客记录功能的讨论再度引发公众关注,作为国内用户规模最大的短视频社交平台之一,抖音的隐私政策与功能设计始终牵动着数亿用户的神经,针对“抖音是否有访客记录”这一核心问题,记者通过多方调研与平台规则解读,为公众梳理这一功能的真实面貌及其背后的技术逻辑。

抖音访客记录功能的现状:隐私优先的克制设计

根据抖音官方发布的《隐私政策》及平台功能说明,抖音目前并未向普通用户开放直接的访客记录查询功能,这一设计源于平台对用户隐私保护的严格考量,与部分社交平台通过公开访客数据增强用户互动的逻辑不同,抖音选择以“内容分发”为核心,弱化用户间的直接行为追踪。

具体而言,用户通过抖音浏览他人主页或观看视频时,系统不会向视频发布者或主页所有者推送具体的访客身份信息,这一规则适用于所有用户,包括普通创作者与认证账号,当用户A浏览用户B的主页时,用户B仅能通过“粉丝增长”或“互动数据”间接感知访问行为,但无法获取用户A的账号名称、头像等具体信息。

技术逻辑:数据脱敏与算法推荐的平衡

抖音的隐私设计并非完全“无迹可寻”,而是通过技术手段在数据利用与隐私保护间寻求平衡,据网络安全专家分析,抖音后台可能记录用户行为数据以优化内容推荐算法,但这些数据均经过脱敏处理,仅用于分析用户兴趣偏好,而非个人身份追踪。

当用户频繁浏览某类视频时,系统会通过算法推荐更多相关内容,但这一过程不涉及用户账号的直接关联,抖音的“最近访客”功能仅在特定场景下对部分用户开放:企业号与创作者服务中心中的“数据概览”模块可提供部分访客统计,但仅显示访问次数、地域分布等宏观数据,不涉及具体用户信息。

用户需求与隐私争议:功能开放的边界探讨

尽管抖音当前未开放访客记录,但用户对此功能的需求始终存在,部分创作者认为,访客数据有助于分析内容受众特征,优化创作方向;普通用户则希望了解谁在关注自己的动态,这种需求与隐私保护的冲突成为平台功能设计的核心挑战。

对比其他社交平台,微信朋友圈的“最近访客”功能曾因隐私争议被取消,而微博的访客记录仅对会员开放且数据有限,抖音的选择与这些案例一脉相承:通过限制功能开放范围,降低隐私泄露风险,法律专家指出,根据《个人信息保护法》,网络平台需遵循“最小必要”原则收集用户数据,抖音的克制设计符合这一要求。

功能迭代与用户教育的双重路径

随着用户对隐私保护意识的提升,抖音或将在功能迭代中进一步细化访客记录的开放规则,参考Instagram的“隐身浏览”模式,允许用户自主选择是否公开访问行为;或通过分级授权机制,仅向特定关系链(如好友)开放部分数据。

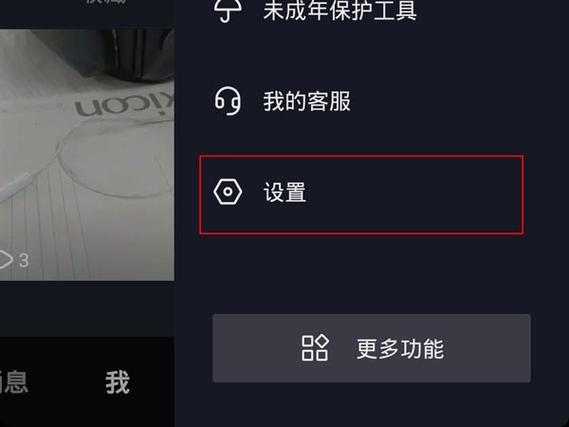

平台需加强用户教育,明确告知数据收集范围与使用目的,抖音已在隐私设置中提供“浏览历史记录”“个性化推荐”等选项的关闭入口,未来或可增加更直观的隐私保护提示,帮助用户理解功能背后的逻辑。

行业启示:社交平台的隐私治理范式

抖音的案例为行业提供了隐私治理的参考样本:在用户需求与法律合规间,平台需通过技术手段实现“软性平衡”,通过算法优化减少对个人数据的依赖,或通过匿名化处理降低数据敏感性。

全球范围内,欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)与美国《加州消费者隐私法案》(CCPA)均对用户数据收集提出严格限制,抖音作为跨国运营的平台,其隐私设计需兼顾不同市场的法律要求,这也解释了其功能设计的保守性。

隐私保护时代的社交平台责任

在数字化深度渗透的今天,用户对隐私的敏感度与日俱增,抖音未开放访客记录功能,本质上是平台对“用户主权”的尊重——将数据控制权交还用户,而非通过功能设计强化监控,这一选择或许会牺牲部分互动效率,但为长期用户信任奠定了基础。

随着技术进步与法律完善,社交平台的隐私保护与功能创新或将找到更和谐的共存方式,而抖音的实践表明,在数据驱动的时代,克制与透明同样是产品竞争力的核心要素。

还没有评论,来说两句吧...