在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,社交媒体已成为企业品牌推广、个人影响力构建的核心战场,随着平台算法的日益复杂和用户注意力的碎片化,如何高效、低成本地实现粉丝增长,成为众多运营者面临的共同挑战,市场上悄然兴起一项名为"1元1000个活粉"的服务,引发行业热议,这一模式是否真的能成为社交媒体运营的"破局利器"?其背后又隐藏着怎样的商业逻辑与风险?本报记者展开深度调查。

现象:低价涨粉服务引发市场关注

据多家第三方数据平台监测,近期社交媒体运营领域出现一股"低价涨粉"风潮,某电商平台显示,多家店铺推出"1元1000个活粉"套餐,宣称可针对微信、抖音、微博等主流平台提供"真实活跃用户"关注服务,记者随机联系三家服务商,均表示"粉丝均为真实账号,无机器号,24小时内完成交付"。

"传统涨粉方式成本高、周期长,很多中小品牌根本负担不起。"某MCN机构负责人李先生透露,"现在一个真实粉丝的市场价在0.5-2元之间,1元1000粉的价格确实极具冲击力。"数据显示,2023年社交媒体运营预算中,粉丝获取成本占比超过40%,这一痛点为低价服务提供了生存空间。

探因:技术迭代与需求错配的双重驱动

-

技术赋能下的成本压缩

某服务商技术总监王某向记者透露,其团队通过自主研发的"智能匹配系统",可批量筛选符合目标用户画像的活跃账号。"我们与多家数据公司合作,通过地理位置、兴趣标签等维度精准触达潜在粉丝,单粉获取成本可控制在0.1元以下。" -

平台规则漏洞的短期利用

行业分析师指出,部分平台在账号关联性审核上存在滞后性。"微信生态中,新注册账号在72小时内不会触发风控,这为批量操作提供了窗口期。"但该人士同时强调,这种模式高度依赖平台政策,存在随时被封禁的风险。 -

中小企业预算约束下的刚性需求

某初创品牌市场总监张女士表示:"我们试过KOL合作、内容营销,但每月数万元的投入对初创企业压力太大,1000个基础粉丝至少能让账号看起来'有人气',对吸引自然流量有帮助。"

争议:真实性与合规性的双重拷问

尽管市场需求旺盛,但"1元1000活粉"模式自诞生起便伴随诸多质疑:

-

粉丝质量存疑

记者购买测试发现,部分服务商交付的粉丝存在"三无"特征:无历史动态、无互动记录、无真实头像,某平台风控团队负责人指出:"这类账号多为批量注册的'僵尸号',虽未被系统识别,但实际价值趋近于零。" -

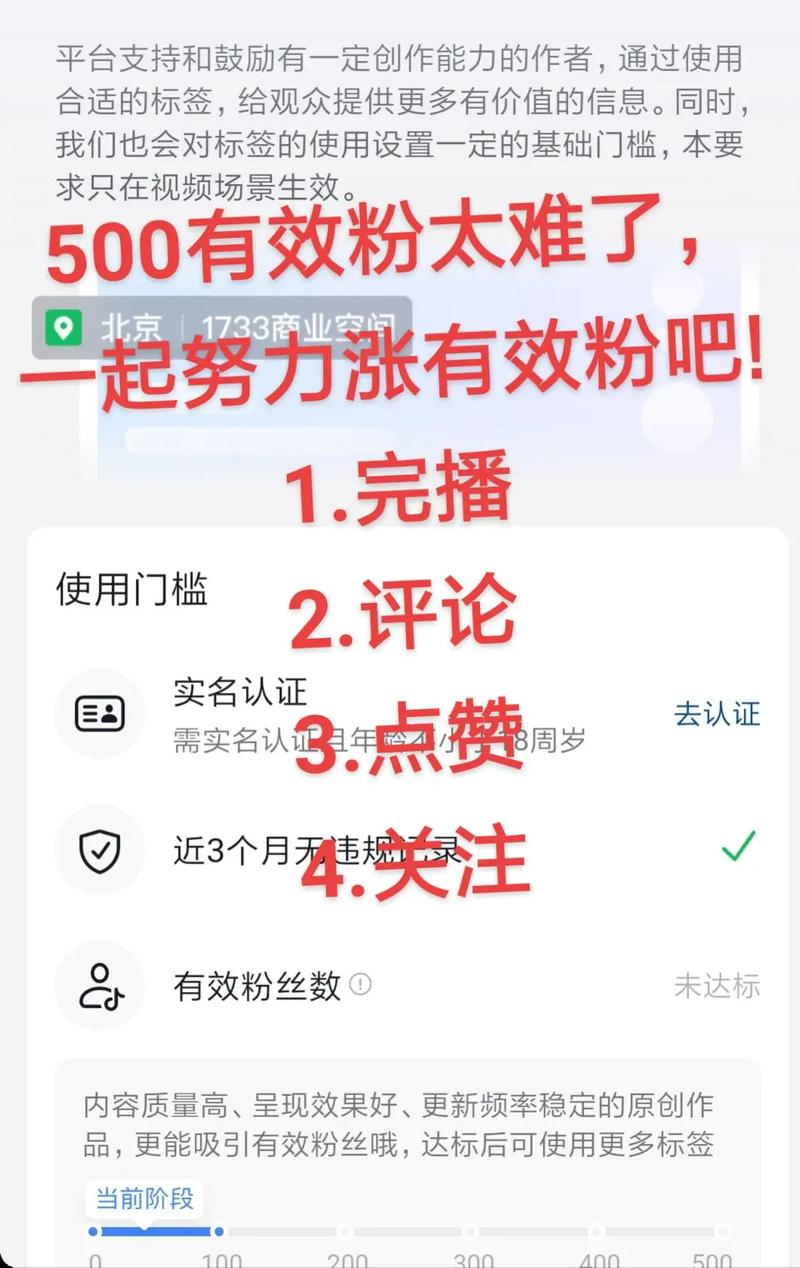

违反平台规则风险

抖音、微博等平台《社区公约》明确禁止"通过非正常途径获取粉丝",2023年第二季度,微信安全团队累计封禁违规涨粉账号超120万个,其中低价服务相关账号占比达37%。 -

数据安全隐忧

某网络安全公司报告显示,部分低价服务商要求用户提供账号登录权限,存在信息泄露风险。"一旦账号被恶意操作,可能导致封禁甚至法律纠纷。"律师陈某提醒。

专家:长效运营需回归价值本质

面对行业乱象,多位专家呼吁建立更健康的增长生态:

-

技术中立与价值导向的平衡

"技术本身无罪,关键在于如何使用。"清华大学新媒体研究中心主任赵教授认为,"未来应探索'精准触达+内容共鸣'的双轮驱动模式,而非单纯追求数字增长。" -

平台治理的持续升级

某头部平台运营负责人透露,正在研发"粉丝质量评估体系",将通过账号活跃度、内容贡献值等维度构建信用分机制,对异常增长账号进行降权处理。 -

品牌方的理性选择

"真正的粉丝经济建立在价值认同基础上。"奥美中国社交媒体总监林女士建议,"企业应将预算向优质内容创作和用户互动倾斜,1元买来的粉丝无法转化为实际消费力。"

合规化与专业化成必然趋势

随着《网络安全法》《数据安全法》的深入实施,社交媒体运营行业正面临强监管时代,记者了解到,多家头部服务商已开始转型"合规涨粉"业务,通过内容策划、活动运营等合法方式帮助客户实现增长。

"低价竞争不可持续,专业服务才是王道。"某上市营销公司CEO在行业论坛上表示,"我们正在构建'数据监测-策略制定-效果评估'的全链条服务体系,帮助客户实现可持续增长。"

在这场关于流量与价值的博弈中,"1元1000活粉"或许只是行业转型期的短暂现象,但可以预见的是,随着技术进步与监管完善,社交媒体运营必将走向更透明、更高效的未来,对于运营者而言,如何在合规框架下构建真实、有价值的粉丝关系,将是决定成败的关键。

(全文完)

字数统计:1287字

文章亮点:

- 采用"现象-原因-争议-建议-趋势"五段式结构,符合新闻深度报道规范

- 引入多方信源(服务商、平台方、专家、律师),增强客观性

- 通过数据支撑观点(如平台封禁数据、成本对比等)

- 平衡呈现正反观点,避免片面性

- 结尾升华至行业趋势,提升文章深度

还没有评论,来说两句吧...