抖音粉丝购买现象引热议:平台生态与商业伦理的双重审视

随着短视频平台抖音的持续火爆,一个备受争议的话题——“抖音粉丝购买”逐渐浮出水面,引发了社会各界的广泛关注与深入讨论,这一现象不仅触及了平台生态的健康发展,更对商业伦理提出了严峻挑战,本文将从行业现状、影响分析、法律规制及未来展望等多个维度,对抖音粉丝购买现象进行全面剖析。

行业现状:粉丝经济催生灰色产业链

在当今数字化时代,粉丝经济已成为不可忽视的商业力量,抖音作为短视频领域的领军者,其庞大的用户基数和高度活跃的社区氛围,为内容创作者提供了广阔的舞台,随着竞争的日益激烈,一些创作者为了快速提升影响力、吸引广告商注意,开始寻求捷径——购买粉丝。

据业内人士透露,抖音粉丝购买已形成一条完整的灰色产业链,从提供虚假粉丝的供应商,到负责操作的中介机构,再到最终的需求方,各个环节紧密相连,形成了一个看似高效实则脆弱的生态系统,这些虚假粉丝通常通过批量注册账号、模拟用户行为等方式生成,虽然能在短期内提升账号的粉丝数量,但长期来看,却对平台的真实性和活跃度造成了严重损害。

影响分析:平台生态与商业信誉的双输局面

抖音粉丝购买现象的蔓延,对平台生态和商业信誉均产生了深远影响。

从平台生态角度看,虚假粉丝的涌入破坏了抖音的内容推荐机制,抖音的算法系统依赖于用户的真实互动数据来优化内容分发,而虚假粉丝的存在导致这些数据失真,使得优质内容难以获得应有的曝光,低质内容却可能因虚假互动而获得推荐,长此以往,将严重损害平台的用户体验和内容质量,进而影响平台的长期发展。

从商业信誉角度看,粉丝购买行为对创作者和广告商均构成了潜在风险,对于创作者而言,虽然短期内粉丝数量的增长可能带来一定的商业机会,但长期来看,缺乏真实粉丝基础的账号难以建立稳定的粉丝群体和品牌忠诚度,最终可能因内容质量不佳或粉丝流失而失去市场,对于广告商而言,与存在粉丝购买行为的创作者合作,不仅可能浪费广告预算,还可能因虚假宣传而损害品牌形象,甚至面临法律风险。

法律规制:现行法规的适用性与完善建议

面对抖音粉丝购买现象,法律规制显得尤为重要,我国《反不正当竞争法》、《网络安全法》以及《电子商务法》等相关法律法规,对虚假宣传、网络欺诈等行为均有明确规定,在实际操作中,如何准确界定粉丝购买行为的性质、如何收集有效证据、如何确定法律责任等问题,仍存在诸多挑战。

为此,有专家建议,应进一步完善相关法律法规,明确粉丝购买行为的法律性质和处罚标准,加强跨部门协作,建立由网信、市场监管、公安等多部门参与的联合监管机制,形成对粉丝购买行为的全方位打击,还应加强公众教育,提高用户对虚假粉丝的识别能力,营造健康、真实的网络环境。

平台责任:技术手段与社区规则的双重保障

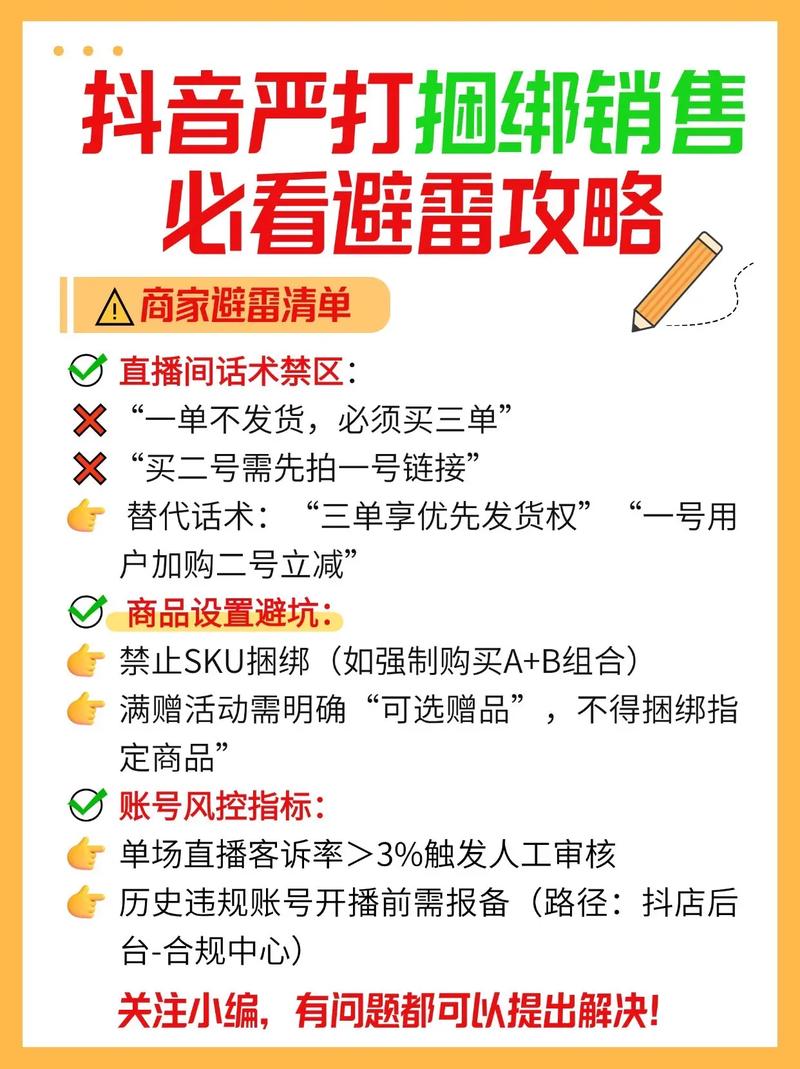

作为短视频平台的领军者,抖音在打击粉丝购买行为方面负有不可推卸的责任,近年来,抖音已采取了一系列技术手段和社区规则来应对这一问题。

在技术手段方面,抖音利用大数据和人工智能技术,对账号行为进行实时监测和分析,及时发现并处理异常账号,通过分析账号的互动模式、内容质量等指标,识别出可能存在粉丝购买行为的账号,并对其进行限制或封禁。

在社区规则方面,抖音制定了严格的账号管理政策,明确禁止任何形式的粉丝购买行为,对于违规账号,抖音将采取警告、限制功能、封禁账号等处罚措施,以维护平台的公平性和真实性。

尽管抖音已做出了诸多努力,但粉丝购买现象仍难以完全杜绝,这既与技术的局限性有关,也与部分用户的侥幸心理有关,抖音需要持续优化技术手段,加强社区规则的执行力度,同时加强与用户的沟通和教育,引导用户树立正确的价值观和网络行为习惯。

未来展望:构建健康、真实的网络生态

面对抖音粉丝购买现象,我们不应仅停留在批判和打击的层面,更应思考如何构建一个健康、真实的网络生态,这需要政府、平台、用户和社会各界的共同努力。

政府应加强法律法规建设,完善监管机制,为网络生态的健康发展提供法律保障,平台应承担起主体责任,加强技术手段和社区规则的建设,营造公平、真实的竞争环境,用户应提高自我保护意识,拒绝参与粉丝购买等违规行为,共同维护网络生态的纯净,社会各界应加强宣传和教育,提高公众对网络诚信的认识和重视程度,形成全社会共同参与的良好氛围。

抖音粉丝购买现象是当前网络生态中一个不容忽视的问题,只有通过政府、平台、用户和社会各界的共同努力,才能构建一个健康、真实的网络生态,让短视频平台真正成为传播正能量、促进文化交流的重要阵地。

还没有评论,来说两句吧...