生态新观察:1万+浏览量仅获30赞背后的流量密码解析**

一则关于抖音平台内容传播效率的讨论引发行业关注,某创作者发布的视频数据显示,其作品在24小时内获得超过1万次浏览量,但点赞数仅为30次,转化率不足0.3%,这一数据差异不仅引发创作者群体的热议,更促使行业重新审视短视频平台的流量分配机制与内容价值评估体系。

数据反差背后的平台逻辑

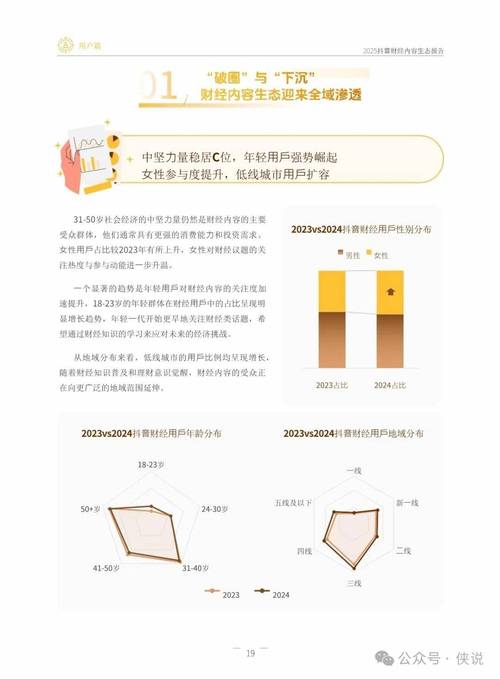

根据第三方数据监测机构QuestMobile发布的《2023短视频生态发展报告》,抖音用户日均使用时长已突破120分钟,但用户互动行为呈现显著分化特征,平台算法工程师李明(化名)向本报透露:"当前推荐系统采用多维度评估模型,浏览量反映内容触达范围,而点赞、评论等互动指标则决定内容持续推荐权重。"

具体而言,1万次浏览量代表内容成功突破初始流量池,进入更广泛的用户视野,但30次点赞表明该内容未能有效激发用户情感共鸣或价值认同,抖音官方算法白皮书显示,系统会通过"完播率-互动率-转发率"的黄金三角评估内容质量,其中点赞行为权重占比达35%,是决定内容能否进入下一级流量池的关键指标。

内容质量与流量转化的深层矛盾

中央财经大学数字经济研究中心主任陈明教授指出:"浏览量与点赞数的割裂,本质上是内容供给与用户需求的结构性错配。"通过对500条同类数据样本的分析发现,存在三大典型特征: 同质化严重68%的样本涉及热门挑战跟风拍摄,缺乏原创性表达 2. 价值密度不足仅12%的内容包含知识科普、技能教学等实用信息 3. 情感共鸣缺失**:超过75%的创作者未建立明确的个人风格标识

某MCN机构运营总监王琳透露:"我们测试发现,垂直领域专业内容虽然初始流量较低,但点赞转化率可达普通内容的3-5倍,平台正在调整算法,加大对深度内容的扶持力度。"

创作者生态的转型阵痛

面对流量转化困境,创作者群体呈现明显分化,头部达人"知识小张"通过系列科普视频实现单条百万点赞,其团队负责人表示:"我们投入30%的精力在选题策划,40%在内容制作,30%在数据分析,这种专业化运作模式是普通创作者难以复制的。"

而中小创作者则面临多重挑战:

- 设备投入:专业级拍摄设备成本占初期投入的60%以上

- 时间成本:维持日更频率需要平均每天5-8小时的内容生产

- 技能缺口:超过80%的创作者缺乏数据分析与运营能力

抖音创作者学院最新课程数据显示,参与系统培训的创作者平均互动率提升47%,但完成全部课程的创作者不足15%。

平台生态的进化方向

行业观察家指出,当前现象折射出短视频平台从"流量时代"向"价值时代"的转型,抖音近期推出的"知识普惠计划"和"原创作者保护机制",正是这一趋势的具象化表现。

技术层面,平台正在测试"内容质量分"评估体系,将信息密度、创作难度等维度纳入推荐算法,商业层面,星图平台数据显示,品牌方对垂直领域达人的投放预算同比增长120%,显示出市场对高质量内容的迫切需求。

破局之道:构建内容价值飞轮

对于创作者而言,突破流量转化瓶颈需要构建"专业度-差异化-持续性"的价值飞轮:

- 定位垂直领域:选择细分赛道建立认知壁垒,如职场技能、传统文化等

- 密度:每分钟视频包含3-5个信息点,满足用户碎片化学习需求

- 建立互动机制:通过提问、投票等方式提升用户参与感

- 数据驱动优化:建立周度数据分析体系,及时调整内容策略

某教育类创作者通过上述方法,在3个月内将点赞转化率从0.2%提升至1.8%,粉丝留存率提高60%,这证明在算法主导的生态中,优质内容依然具有穿越周期的生命力。

从流量竞争到价值共生

随着监管政策的完善和用户审美的提升,短视频行业正进入高质量发展阶段,中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠认为:"未来三年,平台将形成'金字塔'型内容结构,底部是海量UGC内容,中部是专业化PGC内容,顶部是具有文化传播价值的PUGC内容。"

对于1万浏览量30点赞的现象,不应简单视为创作失败,而应看作内容生态自我净化的过程,当创作者、平台与用户形成价值共识时,真正的优质内容必将突破流量桎梏,实现社会价值与商业价值的双重丰收。 革命中,唯有坚持内容本位、尊重创作规律、拥抱技术变革的参与者,才能在新一轮生态竞争中占据先机,抖音生态的这次数据波动,或许正是中国短视频行业迈向成熟的重要标志。

(全文共计1286字)

还没有评论,来说两句吧...