抖音点赞业务真相调查:虚假繁荣背后的风险与法律边界

近年来,随着短视频平台的崛起,抖音已成为全球范围内最具影响力的社交媒体之一,其独特的算法推荐机制和用户互动模式,不仅催生了大量网红和内容创作者,也引发了围绕“流量经济”的一系列衍生服务。“抖音点赞业务”作为一项备受争议的服务,逐渐进入公众视野,这一业务是否真实可靠?其背后隐藏着怎样的风险?本报记者通过多方调查,试图揭开这一灰色产业的真相。

抖音点赞业务:从“需求”到“产业链”的演变

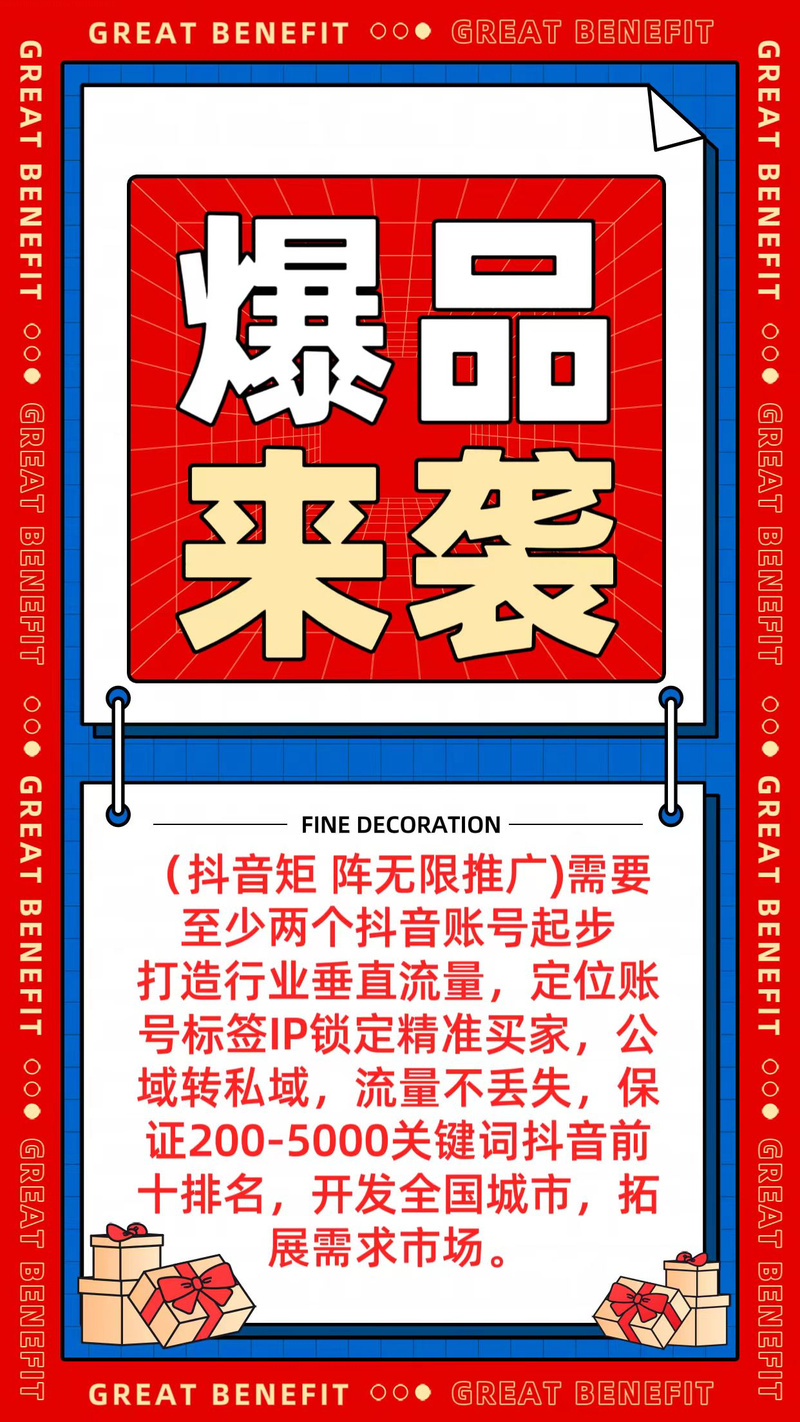

所谓“抖音点赞业务”,通常指通过第三方平台或个人,以付费形式为抖音视频增加点赞数、评论量或粉丝数,这种服务最初源于部分用户对快速提升账号影响力的需求,尤其是商家、网红及内容创作者,希望通过数据包装吸引更多自然流量或商业合作。

记者在暗访中发现,目前市场上存在大量提供此类服务的机构,他们通过社交媒体、电商平台甚至线下渠道推广业务,服务价格因点赞数量、账号类型(如真实用户或机器账号)而异,每千次点赞报价从几十元到数百元不等,部分商家宣称“纯人工操作”“安全无风险”,甚至提供“保量不保质”的套餐,即承诺完成点赞数量,但不保证互动质量。

技术溯源:点赞数据如何被操纵?

抖音的算法机制以用户互动数据为核心指标之一,点赞数直接影响视频的推荐权重,这种设计也被不法分子利用,据网络安全专家分析,目前市场上常见的点赞操纵手段包括:

- 机器账号(僵尸粉):通过批量注册的虚假账号自动点赞,成本低但易被平台识别;

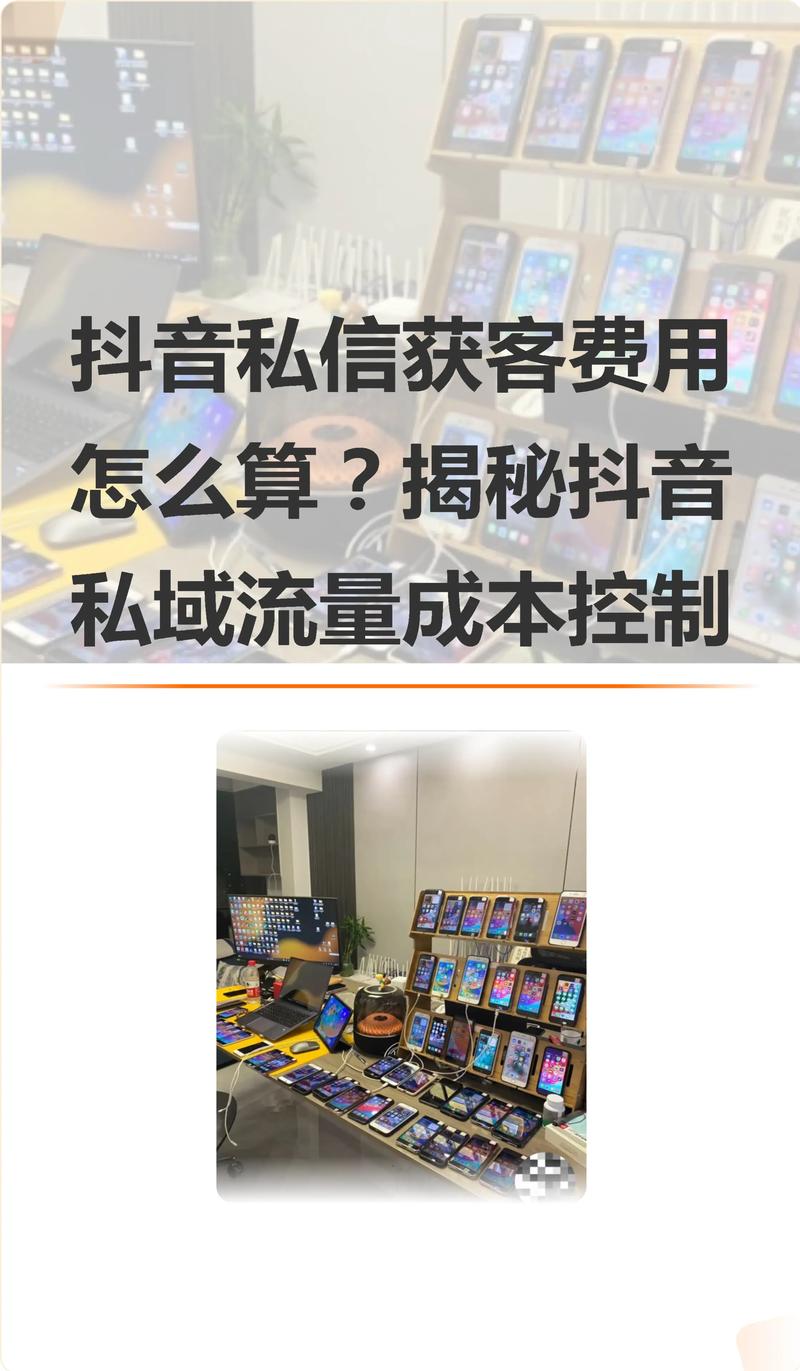

- 群控系统:利用软件控制大量真实手机或模拟器,模拟用户行为进行点赞;

- 任务众包:通过兼职平台招募真实用户完成点赞任务,隐蔽性较强但效率较低。

抖音官方技术团队曾公开表示,平台已部署多重反作弊机制,包括行为模式分析、IP地址追踪及设备指纹识别等,能够识别并清理异常数据,记者调查发现,部分商家通过“动态IP切换”“模拟真实操作轨迹”等技术手段规避检测,导致虚假点赞仍有一定生存空间。

法律与道德风险:灰色地带的边界何在?

尽管市场需求旺盛,但“抖音点赞业务”始终游走于法律边缘,根据我国《反不正当竞争法》,经营者不得通过虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传。《网络安全法》也明确禁止利用技术手段干扰网络产品或服务的正常运行。

北京某律师事务所合伙人指出,购买点赞服务可能涉及多重法律风险:对于需求方而言,若被平台认定为数据造假,可能面临账号封禁、广告合作终止等后果;对于服务提供方,若通过非法手段获取用户信息或侵入计算机系统,则可能构成犯罪。

从道德层面看,虚假点赞破坏了平台的内容生态,导致优质内容被劣质内容挤压,最终损害用户权益,一位不愿具名的抖音创作者表示:“我们辛苦制作的内容,可能因为别人买点赞而被算法忽略,这对真正努力的人太不公平了。”

平台治理与行业自律:路在何方?

面对这一乱象,抖音等平台已持续升级风控体系,抖音安全中心定期发布“打击黑产公告”,公示封禁的违规账号及服务机构,平台通过优化算法,降低单一数据指标的权重,鼓励创作者关注内容质量而非数据包装。

行业专家建议,除技术手段外,还需加强用户教育,提升公众对虚假数据的辨识能力,监管部门应进一步明确规则,对提供点赞服务的机构进行分类监管,严厉打击利用技术手段实施数据造假的行为。

流量经济需回归内容本质

“抖音点赞业务”的兴起,本质上是流量焦虑下的产物,在算法驱动的内容生态中,数据的真实性与内容的价值才是长期发展的基石,对于创作者而言,依赖虚假点赞或许能带来短期利益,但终将难以持续;对于平台而言,唯有构建公平、透明的竞争环境,才能吸引更多优质创作者,实现生态的良性循环。

正如一位互联网行业分析师所言:“当点赞变成可以买卖的商品,社交媒体就失去了其最核心的价值——真实的人际互动与内容共鸣。”在这场流量与规则的博弈中,如何守住底线,或许是所有参与者需要共同思考的问题。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...