社交媒体平台抖音上“买1000粉”现象引发广泛关注,这一行为不仅涉及用户账号的短期数据增长,更折射出短视频行业生态中流量规则、平台治理与用户行为规范之间的复杂博弈,作为国内头部短视频平台,抖音的流量分配机制与用户增长策略始终是行业焦点,而“买粉”这一灰色操作的出现,再次将平台生态治理的挑战推至台前。

现象溯源:从“数据焦虑”到“灰色交易”

“买1000粉”并非新鲜事物,但其规模与隐蔽性在近年来显著提升,据第三方数据监测机构统计,2023年第二季度,抖音平台内涉及“粉丝交易”的账号数量同比增长37%,其中以1000-5000粉丝量级的中小账号为主,这类账号通常通过第三方平台或私域渠道,以每千粉数十元至百元不等的价格购买“僵尸粉”或“低活跃粉”,试图快速提升账号权重,获取平台流量推荐。

“用户对数据的焦虑是核心驱动力。”某MCN机构负责人分析称,在抖音“算法推荐”机制下,粉丝量、完播率、互动率等指标直接影响内容曝光量,对于新入驻或转型的创作者而言,初期粉丝积累缓慢,而“买粉”被视为突破冷启动期的“捷径”,部分品牌方在合作时将粉丝量作为筛选标准,进一步加剧了中小账号的“数据内卷”。

这种短期行为背后隐藏着多重风险。“僵尸粉”无法产生真实互动,可能导致账号被平台判定为“数据异常”,面临限流或封禁;虚假粉丝会扭曲平台流量分配逻辑,损害优质内容创作者的利益,最终破坏整个生态的公平性。

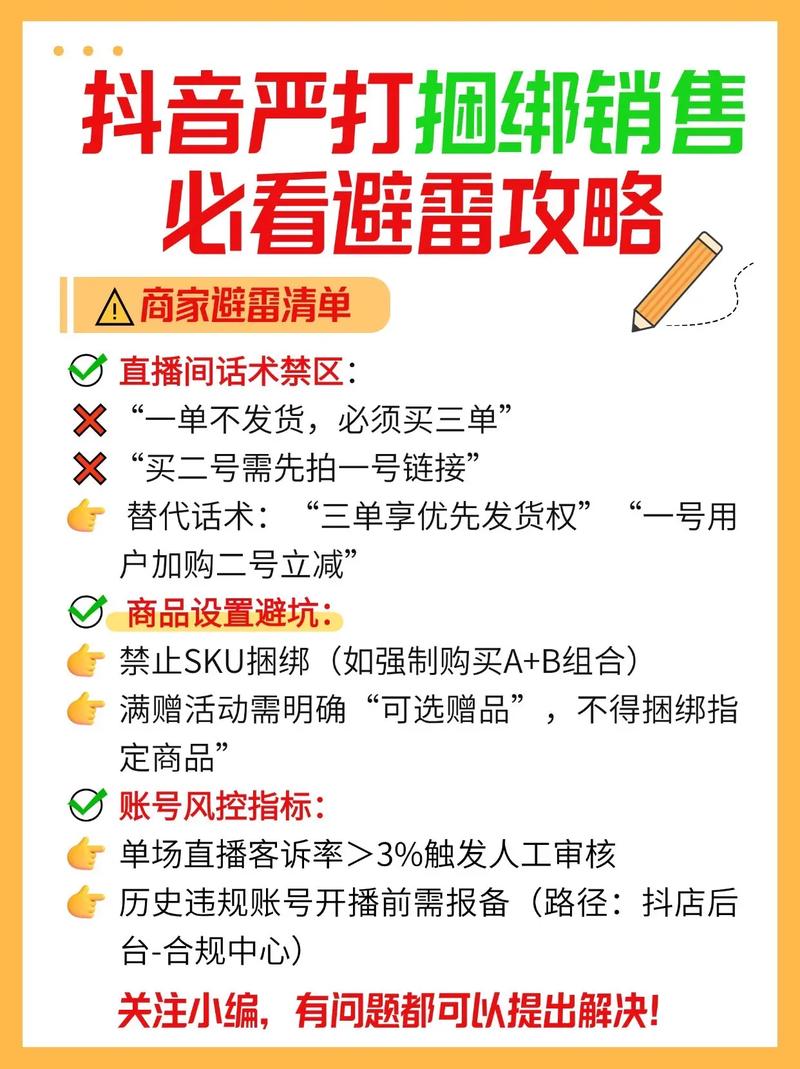

平台治理:技术升级与规则完善双管齐下

面对“买粉”乱象,抖音已采取多轮治理措施,2023年5月,平台发布《账号运营规范》,明确禁止“通过非正常手段获取粉丝”,并升级风控系统,通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术,精准打击批量注册、模拟互动等违规行为,据抖音安全中心披露,2023年上半年,平台累计处置违规账号超120万个,其中涉及“买粉”的账号占比达23%。

“技术治理是基础,但规则引导同样重要。”抖音生态治理负责人表示,平台正通过“创作者学院”等渠道,加强用户对流量规则的理解,同时优化合作方筛选标准,降低“唯粉丝量论”的影响,品牌合作页面新增“内容质量分”“粉丝活跃度”等维度,鼓励合作方综合评估账号价值。

抖音还与第三方数据平台合作,建立账号信用体系,对违规账号实施跨平台联动惩戒,这一举措被业内视为“从单一平台治理向行业生态共建”的升级,旨在形成对违规行为的长期威慑。

行业反思:流量焦虑下的生态平衡

“买1000粉”现象的蔓延,暴露出短视频行业在流量竞争中的深层矛盾,用户对快速成长的渴望与平台慢热生态的冲突日益尖锐;品牌方对数据指标的过度依赖,倒逼创作者采取非常规手段。

“短期数据增长可能带来一时利益,但长期来看,内容质量才是账号存续的核心。”某知名短视频博主指出,其团队曾因追求粉丝量购买过“僵尸粉”,结果导致账号权重下降,后续内容曝光量锐减。“真正优质的创作者,应该通过持续输出有价值的内容吸引真实粉丝,而不是依赖数据造假。”

行业专家进一步呼吁,平台需在治理违规行为的同时,优化流量分配机制,为中小创作者提供更多冷启动支持,通过“新锐创作者计划”“垂直领域扶持基金”等方式,降低优质内容被埋没的概率,从根源上缓解“数据焦虑”。

法律边界:灰色地带的合规风险

值得注意的是,“买粉”行为不仅涉及平台规则,更可能触碰法律红线,根据《网络安全法》《电子商务法》相关规定,通过虚假交易操纵数据可能构成“不正当竞争”,情节严重者将面临行政处罚或民事赔偿,2023年7月,某电商平台因组织“刷量”服务被市场监管部门罚款200万元,这一案例为短视频行业敲响警钟。

“用户需明确,购买粉丝属于虚假宣传,一旦被查实,不仅账号受损,还可能承担法律责任。”北京某律师事务所合伙人提醒,创作者应避免参与任何形式的“数据造假”,品牌方在选择合作账号时也应加强尽调,防范合规风险。

生态共建与长期价值

短视频行业的竞争已从“流量争夺”转向“生态质量”比拼,抖音等平台需在技术治理、规则设计、用户教育等方面持续发力,构建更健康的内容生态;创作者则需回归内容本质,以真实互动赢得用户信任;品牌方也应调整评估标准,从“数据导向”转向“价值导向”。

“买1000粉”或许能带来一时的数据增长,但唯有坚守合规底线、聚焦内容创新,才能在短视频的长跑中行稳致远,正如抖音生态治理负责人所言:“平台的长期价值,取决于每一个参与者对规则的尊重,以及对优质内容的坚持。”

(全文约1350字)

还没有评论,来说两句吧...