抖音点赞批发生意暗流涌动:虚假繁荣背后的产业链与监管挑战

近年来,随着短视频平台抖音的全球用户规模突破10亿级,其内容生态的商业价值日益凸显,在流量经济的驱动下,一条围绕“抖音点赞批发”的灰色产业链悄然兴起,引发了关于数据真实性、平台治理及行业规范的广泛讨论,据业内人士透露,这条产业链通过批量购买点赞、评论、转发等虚拟互动数据,为内容创作者或品牌方制造“虚假繁荣”,甚至衍生出从技术刷量到人工干预的完整服务链条。

点赞批发:流量时代的“数据泡沫”

推荐算法中,点赞数、评论量、完播率等指标直接影响视频的曝光权重,高互动数据不仅能帮助创作者获得更多自然流量,还能吸引品牌合作、广告投放等商业机会,部分从业者为快速提升账号影响力,选择通过第三方平台购买“点赞批发”服务。

记者调查发现,目前市场上存在多种点赞批发模式:

- 机器刷量:通过脚本程序模拟用户行为,批量完成点赞操作,成本低但易被平台识别;

- 真人众包:以兼职形式招募大量真实用户,通过任务平台完成点赞任务,隐蔽性较强;

- 混合模式:结合机器与人工操作,试图规避算法检测。

某电商平台商家向记者展示了一份“套餐价目表”:1000个点赞仅需30元,1万次播放量搭配500个点赞的组合套餐售价120元,且承诺“72小时内完成,数据永久保留”,当被问及安全性时,商家表示“我们有自己的防封号技术,从未被平台处罚”。

灰色产业链的运作逻辑与风险

点赞批发生意的繁荣,本质上是流量焦虑与商业利益的双重驱动,中小创作者面临激烈的竞争环境,希望通过数据包装快速突围;品牌方为完成KPI考核,可能选择“数据注水”以证明营销效果。

“一个新账号从0到10万粉丝,自然增长可能需要半年,但通过刷量服务,两周就能完成。”某MCN机构运营负责人透露,“尽管知道存在风险,但客户往往要求‘数据好看’,我们只能妥协。”

这种短期行为背后隐藏着多重风险:

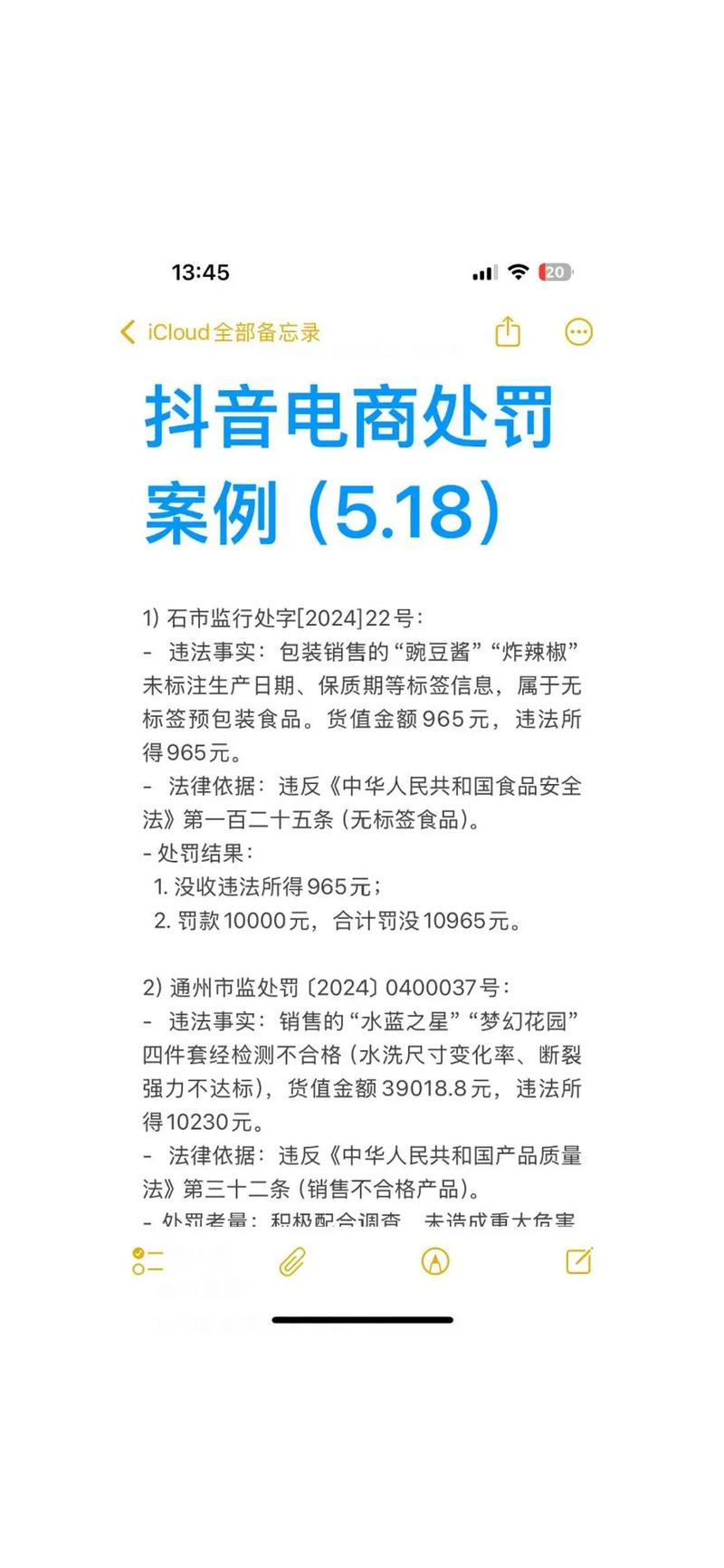

- 平台处罚风险:抖音《社区自律公约》明确禁止虚假互动行为,违规账号可能面临限流、封禁等处罚;

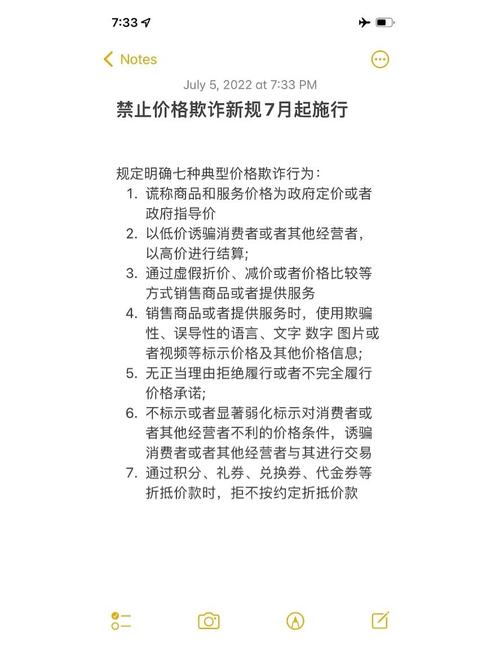

- 法律合规风险:根据《反不正当竞争法》,虚假宣传可能构成商业欺诈,涉及金额较大时将面临行政处罚或刑事责任;

- 品牌声誉风险:一旦数据造假行为曝光,创作者或品牌方将面临公众信任危机,长期商业价值受损。

平台治理与技术博弈

面对点赞批发的泛滥,抖音等平台已采取多项措施:

- 算法升级:通过用户行为轨迹分析、设备指纹识别等技术,区分真实互动与机器刷量;

- 人工审核:对高风险账号进行内容质量抽查,重点打击批量操作行为;

- 法律维权:2023年,抖音母公司字节跳动曾起诉多家刷量平台,索赔金额超千万元。

但技术对抗始终处于“道高一尺,魔高一丈”的循环中,某安全技术公司负责人表示:“刷量团队会不断优化IP代理、行为模拟等技术,甚至利用真实用户设备进行操作,平台检测难度极大。”

行业规范与长期价值

业内专家指出,点赞批发生意的根源在于内容评价体系的单一化。“当前平台过度依赖互动数据作为推荐依据,导致创作者被迫参与数据游戏。”中国传媒大学教授李明认为,“未来需要建立更立体的评价体系,例如结合内容质量、用户停留时长、分享率等多元指标。”

行业协会也在推动自律建设,2024年初,中国短视频内容产业联盟发布《网络内容生态健康度评估标准》,明确将“数据真实性”纳入创作者信用评级体系,对违规账号实施跨平台联合惩戒。

对于品牌方而言,短期数据泡沫终将破灭,长期价值仍需回归内容本质,某国际品牌市场总监表示:“我们已调整考核指标,从追求‘百万点赞’转向关注‘用户留存’和‘转化率’,这才是真正的商业价值。”

监管与未来的平衡之道

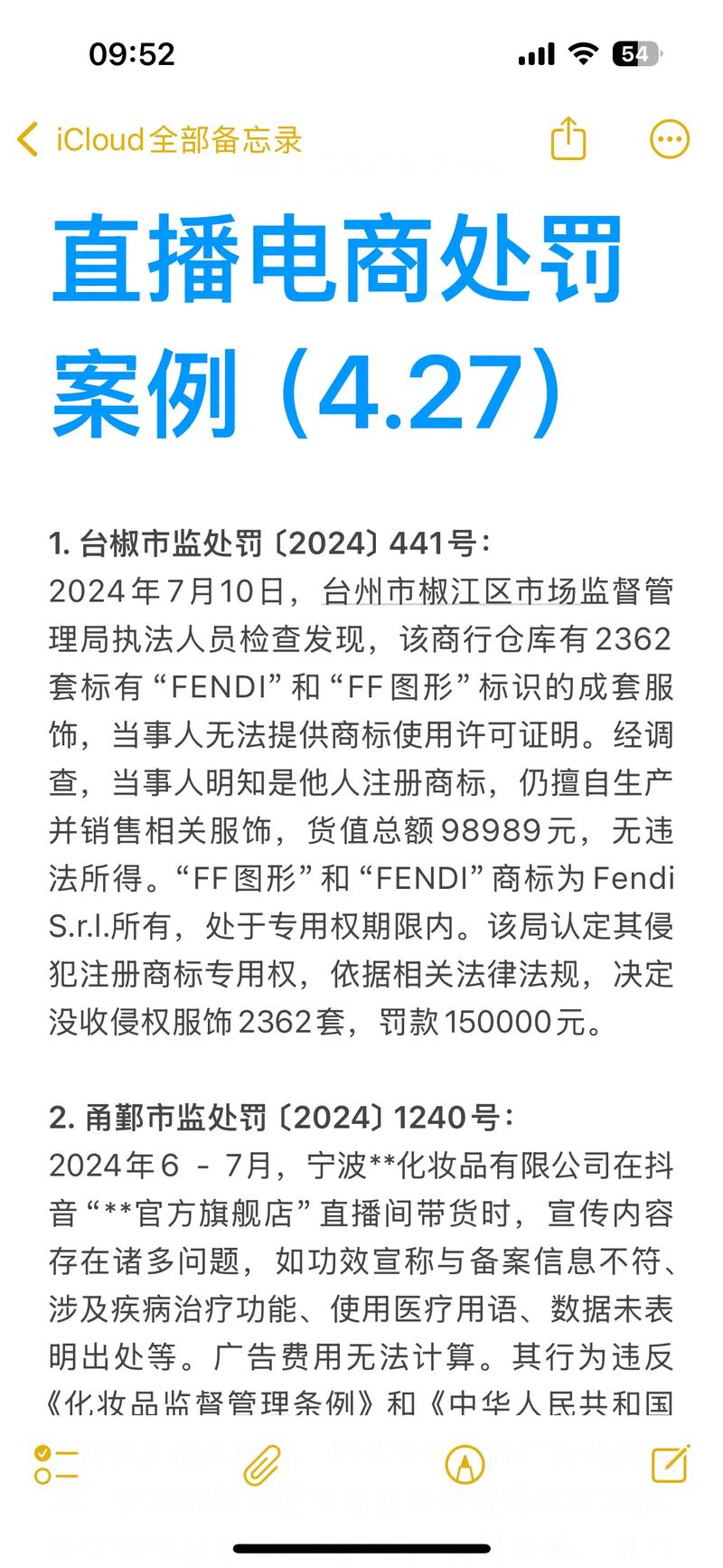

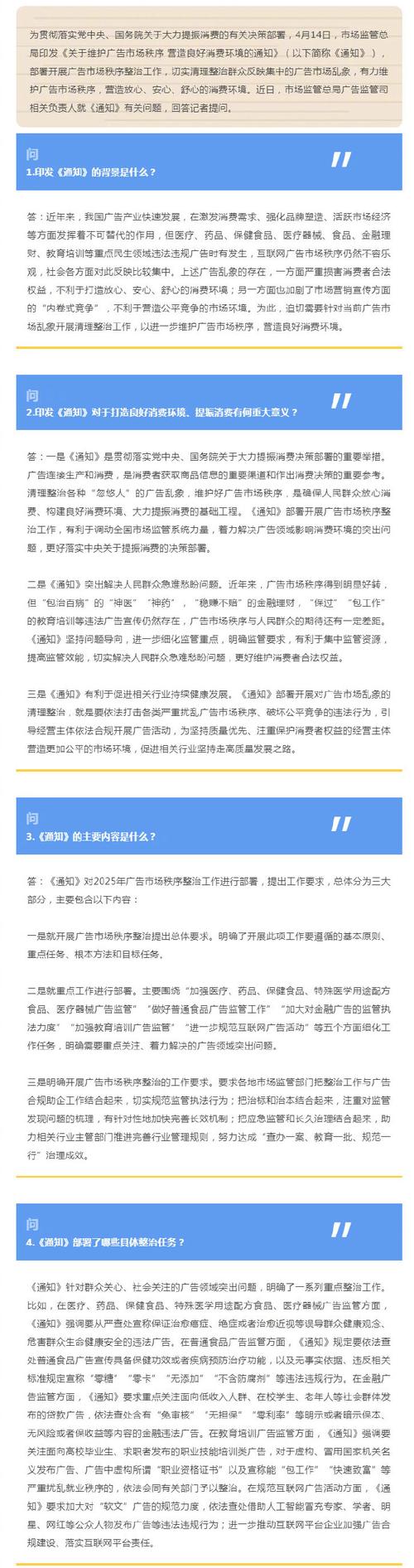

治理点赞批发生意,需要平台、创作者、品牌方与监管部门的协同努力,平台需持续优化算法模型,提升对异常数据的识别能力;创作者应坚守内容初心,避免被短期利益裹挟;品牌方需建立更科学的营销效果评估体系;监管部门则应完善相关法律法规,明确数据造假的法律边界。

正如国家网信办相关负责人所言:“网络空间的清朗需要各方共同维护,我们鼓励技术创新,但坚决反对任何形式的流量造假行为,这将损害整个行业的可持续发展。”

在这场流量与真实的博弈中,抖音点赞批发生意或许能带来一时的数据狂欢,但唯有回归内容价值与用户需求,才能构建健康、可持续的网络生态,随着技术治理的深化与行业规范的完善,这条灰色产业链终将走向终结,而真正优质的内容创作者,也将在公平的环境中脱颖而出。

还没有评论,来说两句吧...