1元涨千赞网站兴起:低成本社交营销的"捷径"还是陷阱?

互联网上悄然兴起一类名为"1元涨1000点赞网站"的服务平台,宣称以极低价格即可为社交媒体内容(如短视频、图文动态)快速增加大量点赞数,这一模式迅速引发市场关注,部分用户将其视为提升账号曝光度的"低成本捷径",但也有声音质疑其合法性、安全性及对网络生态的潜在危害,本报记者通过多方调查,试图揭开这一现象背后的真相。

现象:1元点赞服务如何运作?

据多家提供此类服务的网站介绍,用户仅需支付1元人民币,即可在24小时内为指定内容增加1000个点赞,部分平台还提供"套餐服务",如10元涨1万赞、50元涨10万赞等,并承诺点赞用户来自"真实活跃账号",避免被平台检测为刷量行为。

记者以买家身份联系某平台客服,对方表示:"我们的技术团队通过分布式服务器和IP池模拟真实用户行为,点赞账号均有完整的头像、动态和关注列表,平台算法很难识别。"当被问及是否违反社交媒体规则时,客服坦言:"所有平台都禁止刷量,但只要控制频率和数量,风险很低。"

市场:谁在为1元点赞买单?

-

中小商家与个人创作者

某电商平台商家王女士向记者透露,其店铺新品上线初期,常通过此类服务快速积累基础互动数据。"新链接没有销量和评价,消费者根本不会点进来,花几十元刷点赞和收藏,能提升搜索排名,带动真实订单。"她表示,尽管知道存在风险,但在竞争激烈的市场中,"不刷量就等于放弃机会"。 -

网红孵化机构

某MCN机构运营总监李先生透露,部分初创网红为快速通过平台"流量考核期",会批量购买点赞服务。"平台算法对高互动内容有倾斜,1000个基础点赞能让视频进入下一级流量池,后续才可能获得自然推荐。"他强调,这种操作在行业内"普遍存在",但需严格控制比例,"通常真实互动与刷量比例不超过7:3"。 -

灰色产业链参与者

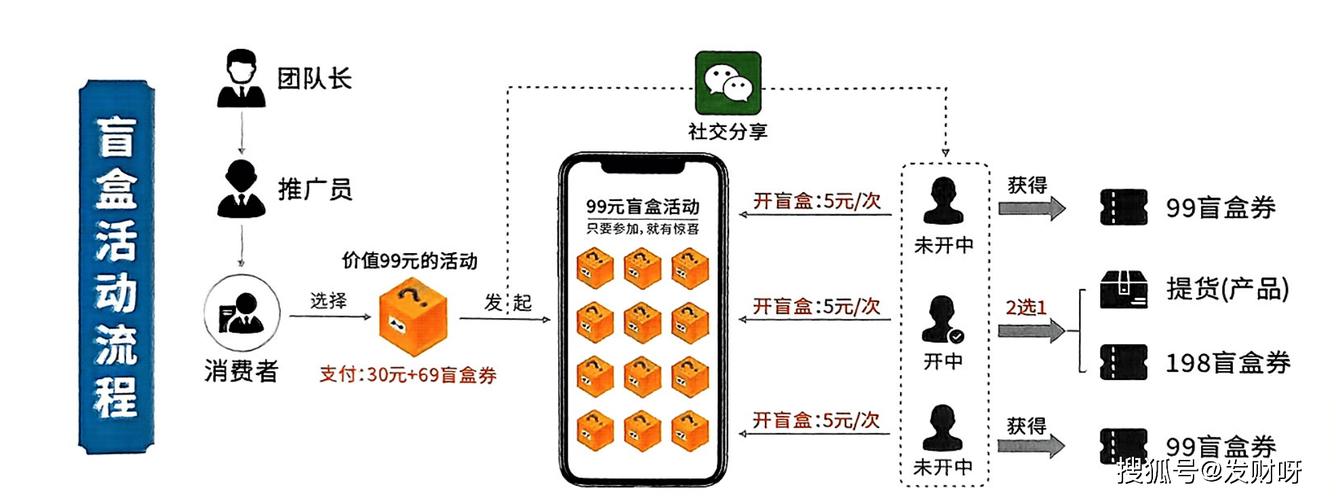

记者调查发现,部分1元点赞网站背后隐藏着更复杂的利益链条,一些平台通过"拉新返利"模式吸引用户成为代理,每发展一名下线可获得30%佣金;更有甚者将用户数据倒卖至营销公司,形成"刷量-引流-变现"的闭环。

争议:低成本点赞背后的多重风险

-

法律与平台规则风险

根据《网络安全法》及《反不正当竞争法》,通过技术手段伪造数据属于违法行为,抖音、快手等平台均明确禁止刷量行为,一旦检测到异常数据,将对账号采取限流、封禁等处罚,2023年,某知名网红因长期购买刷量服务被平台永久封禁,损失超千万元。 -

数据安全与隐私隐患

网络安全专家指出,部分低价刷量平台要求用户提供账号密码或授权第三方登录,可能导致个人信息泄露,更有甚者通过植入木马程序,窃取用户设备中的通讯录、照片等敏感信息。 -

破坏网络生态公平性

中国传媒大学新媒体研究院教授张明认为,刷量行为扭曲了内容评价机制,导致"劣币驱逐良币"。"真实创作者的努力被数据泡沫掩盖,用户也难以分辨优质内容,最终损害的是整个行业的健康发展。"

监管:平台与法律的双重治理

面对刷量乱象,社交媒体平台已加强技术反制,抖音通过"行为轨迹分析"技术,可识别机器刷量与真实用户的操作差异;微博则引入"信用积分"制度,对频繁参与刷量的账号降低推荐权重。

法律层面,2023年12月,国家网信办发布《网络信息内容生态治理规定》,明确将"组织或参与网络刷量"列为违法行为,最高可处100万元罚款,今年3月,杭州某网络科技公司因提供刷量服务被判赔偿平台损失80万元,成为行业首例判例。

专家建议:回归内容本质才是长久之计

多位行业专家呼吁,创作者与商家应摒弃"数据崇拜",转而通过提升内容质量、优化用户体验实现可持续发展。

"点赞数只是表象,用户留存率、转化率才是核心指标。"某品牌营销总监指出,"我们曾为某产品视频购买10万刷量,结果播放量暴增但销量为零,反而浪费了推广预算。"

中国互联网协会副秘书长赵志国建议,平台可进一步完善内容评价体系,例如引入"用户停留时长""完播率"等维度,降低单一数据指标的权重,从根源上削弱刷量动机。

数据泡沫终将破灭,真实价值才是王道

1元涨1000点赞的"繁荣"背后,是数据造假的灰色产业链与对网络公平的侵蚀,尽管短期内可能带来流量红利,但长期来看,这种模式既无法赢得用户信任,也难以通过平台算法的持续优化,对于创作者与商家而言,唯有回归内容本质,以真实互动构建用户关系,方能在激烈的竞争中立于不败之地。

(全文共计1528字)

注:本文旨在揭示互联网刷量现象及其风险,不构成对任何平台或服务的推荐,读者应遵守法律法规及平台规则,共同维护健康网络生态。

还没有评论,来说两句吧...