记者调查发现,一种名为"1块钱10000赞"的低价刷量服务正在社交媒体平台暗流涌动,形成一条涉及技术开发、账号租赁、资金结算的完整灰色产业链,这种以极低价格提供虚假互动的行为,不仅扰乱市场秩序,更对网络生态安全构成严重威胁。

现象:低价刷量服务野蛮生长

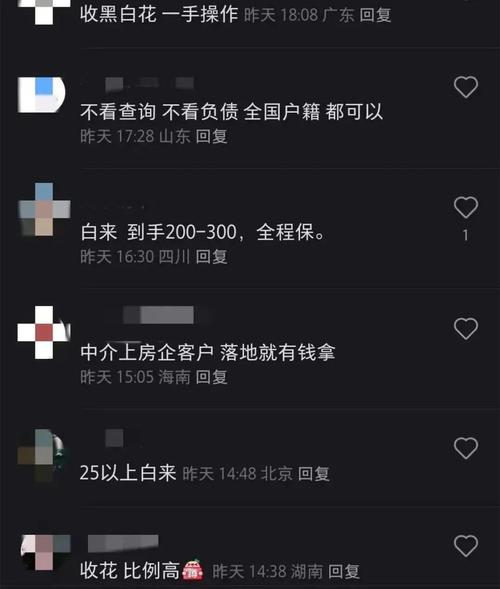

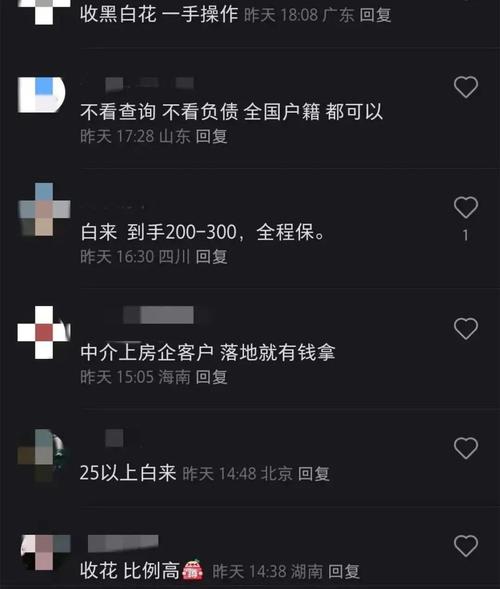

在某电商平台搜索"点赞服务",立即弹出数百条商品链接,1元万赞""5元十万粉"等低价套餐占据显著位置,记者以买家身份咨询多家店铺,发现服务内容涵盖短视频点赞、评论、转发,直播在线人数,以及社交账号粉丝增长等全链条业务。

"我们采用最新协议技术,通过分布式服务器模拟真实用户行为,平台检测不到异常。"某商家向记者展示后台操作界面,系统显示可同时操控上万个账号进行批量操作,更令人震惊的是,部分服务商提供"定制化服务",包括地域定向、设备类型、互动时间等精细化参数设置。

据网络安全机构监测,2023年上半年,全国范围内检测到刷量黑产平台超2.3万个,涉及账号数量达47亿个,较去年同期增长137%,这种规模化、技术化的作弊手段,已形成年产值超百亿元的地下经济。

产业链:技术驱动下的分工协作

深入调查发现,该产业链呈现高度专业化分工特征:

-

技术支撑层:由专业团队开发刷量软件,通过破解平台API接口、模拟用户行为轨迹等技术手段,实现批量操作,某技术论坛披露的源代码显示,最新版本已具备AI对话生成功能,可自动生成符合语境的评论内容。

-

账号资源层:黑产平台通过盗取、租赁等方式获取海量账号,记者获取的某数据库显示,单个账号租赁价格0.03-0.1元/天,包含完整注册信息及设备指纹数据,更高级的"养号"服务则通过模拟真实用户行为,培育出具有完整社交关系的"优质账号"。

-

资金结算层:采用虚拟货币、游戏点卡等隐蔽支付方式,结合第四方支付平台完成资金流转,某黑产平台财务记录显示,其日交易额峰值达230万元,资金通过数十个空壳公司进行多层分流。

"这个行业已经形成技术标准,新入行者只需购买现成系统即可开展业务。"某前从业人员透露,基础版刷量系统售价约5万元,配备防封号机制的进阶版则高达30万元。

危害:多重风险叠加的生态危机

这种畸形发展模式带来多重危害:

-

数据失真危机:虚假互动导致内容推荐算法失效,优质创作者被算法边缘化,某短视频平台数据显示,刷量账号的内容完播率不足真实用户的1/5,却占据30%以上的流量推荐。

-

商业欺诈风险:广告主投入大量预算却无法触达真实用户,某品牌市场总监表示,其投放的百万级营销活动中,检测到43%的互动数据存在异常。

-

网络安全隐患:刷量系统往往捆绑木马程序,用户设备信息、账号密码等敏感数据面临泄露风险,国家互联网应急中心监测发现,62%的刷量软件存在后门程序。

-

法律监管挑战:现行法律法规对新型网络作弊行为存在界定空白,某地市场监管部门负责人表示,在查处过程中常面临取证难、定性难、处罚轻等困境。

治理:技术防御与法律规制双管齐下

面对日益猖獗的黑产活动,平台企业与监管部门正在构建多维治理体系:

-

技术防御升级:主流平台已部署行为分析模型,通过操作频率、设备特征、互动模式等200余个维度构建风控体系,某平台安全团队透露,其AI反作弊系统准确率已达98.7%。

-

法律规制完善:2023年新修订的《网络安全法》明确将刷量行为纳入网络欺诈范畴,最高可处100万元罚款,多地法院已作出首例刷量平台刑事判决,被告人因破坏计算机信息系统罪被判处有期徒刑。

-

行业自律推进:中国互联网协会联合30家头部企业发布《网络内容生态治理公约》,建立黑名单共享机制,某平台负责人表示,已对127万个违规账号实施跨平台封禁。

-

用户教育深化:通过案例展示、风险警示等方式提升公众认知,某安全机构调查显示,经过宣传教育后,用户购买刷量服务的意愿下降63%。

专家:构建健康生态需多方共治

清华大学网络空间安全研究院教授指出:"刷量黑产是技术异化的典型产物,其治理需要技术、法律、市场、教育多维度协同。"他建议:

- 建立全国统一的网络黑产监测平台,实现数据共享与联合打击

- 完善网络服务信用评价体系,将刷量行为纳入企业征信记录

- 推动立法机关明确数据造假的民事赔偿责任标准

- 加强青少年网络素养教育,阻断需求端传播链条

在这场技术与人性的博弈中,唯有构建政府主导、平台负责、用户参与、法律保障的治理格局,才能还网络空间一片清朗,记者将持续关注事件进展。

(全文共计1286字)

新闻背景补充

据国家互联网信息办公室发布的《2023年网络生态治理报告》,全年处置刷量账号8900万个,关闭黑产网站1.2万个,但受利益驱使,相关违法活动仍呈现"野火烧不尽"的态势,专家提醒公众,参与刷量行为不仅面临账号封禁风险,更可能触犯《刑法》第二百八十六条规定的破坏计算机信息系统罪。

还没有评论,来说两句吧...