低价涨粉平台兴起:社交媒体营销的"双刃剑"引发行业热议

近年来,随着短视频、直播电商等新兴业态的爆发式增长,社交媒体账号的粉丝量已成为衡量影响力的重要指标,在此背景下,一批主打"低价涨粉"的第三方服务平台悄然崛起,以每千粉低至数十元的价格吸引大量商家和个人用户,这种看似高效的获客方式背后,却暗藏着数据造假、账号风险、行业生态破坏等多重争议,引发监管部门与从业者的深度关注。

低价涨粉平台:市场需求催生的灰色产业

据第三方机构统计,2023年国内社交媒体营销市场规模突破2000亿元,粉丝经济"相关服务占比超过30%,在抖音、快手、小红书等平台,一个拥有10万粉丝的账号,其广告报价可达普通账号的5-10倍,这种巨大的商业价值差异,催生了以"低价涨粉"为核心业务的产业链。

记者调查发现,当前市场上的低价涨粉平台主要分为三类:第一类是通过技术手段批量注册"僵尸号"进行关注;第二类是利用群控系统操控真实用户账号进行互动;第三类则是通过"任务众包"模式,以小额奖励诱导普通用户关注指定账号,这些平台普遍以"7天涨粉10万""纯自然流量"等话术进行宣传,价格从每千粉30元到200元不等,远低于正规内容运营的成本。

"对于中小商家来说,自然流量增长太慢,付费推广成本又高,低价涨粉成了'刚需'。"某电商从业者向记者透露,其店铺曾通过某平台购买5万粉丝,花费仅1500元,账号权重确实在短期内得到提升。

行业乱象:数据造假背后的多重风险

这种"捷径"背后隐藏着巨大风险,平台规则层面,抖音、微信等主流社交平台均明确禁止"刷量"行为,一旦检测到异常数据,轻则限流降权,重则封号处理,2023年,某知名美妆博主因购买粉丝被平台永久封禁,直接经济损失超过百万元。

技术层面,低价涨粉往往伴随账号信息泄露风险,记者暗访发现,部分平台要求用户提供账号密码进行"深度运营",实则将账号信息用于其他非法用途,更有甚者,通过植入木马程序控制用户设备,形成"僵尸粉"产业链。

"这些虚假粉丝不仅无法带来真实转化,还会破坏账号的用户画像,导致后续推广效果大打折扣。"某MCN机构运营总监指出,其公司曾为某品牌账号购买10万粉丝,结果发现90%为无效账号,最终不得不重新运营。

监管升级:行业规范化势在必行

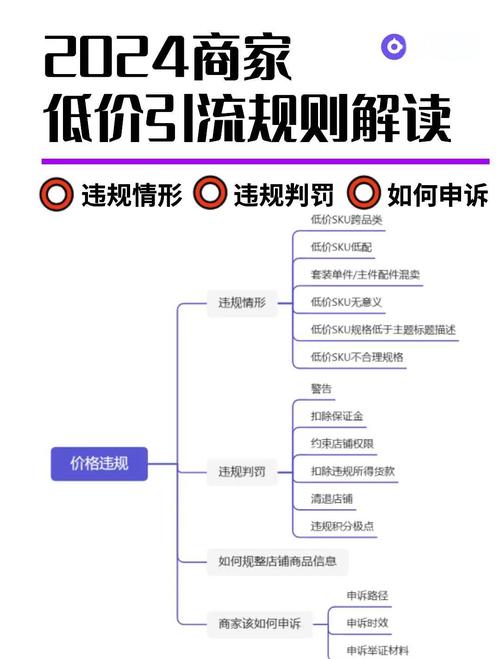

面对日益猖獗的低价涨粉乱象,监管部门已开始重拳出击,2023年11月,国家网信办发布《网络信息内容生态治理规定》,明确将"流量造假"纳入整治范围,对违规平台最高可处100万元罚款,同期,抖音、快手等平台相继升级风控系统,通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术,精准打击刷量行为。

行业自律也在加强,中国广告协会联合20家头部MCN机构发布《社交媒体营销诚信公约》,承诺不参与、不协助任何形式的流量造假行为,某知名平台负责人表示:"我们正在建立账号信用体系,将粉丝质量纳入考核指标,引导从业者回归内容本质。"

长效运营才是王道

在业内人士看来,低价涨粉平台的兴起,本质上是社交媒体营销"急功近利"心态的产物,随着平台算法的不断优化和监管的趋严,这种短期行为注定难以持久。

"真正的账号价值在于内容质量和用户粘性。"某新媒体研究院专家指出,数据显示,通过优质内容自然增长的粉丝,其互动率是购买粉丝的20倍以上,转化率更是高出50倍,他建议从业者应建立"内容-粉丝-商业"的良性循环,而非依赖数据造假。

已有部分平台开始探索"粉丝质量认证"体系,通过分析粉丝活跃度、内容匹配度等指标,为广告主提供更精准的投放参考,可以预见,随着行业生态的持续净化,低价涨粉平台将逐渐失去生存空间,而专注于内容创新和用户运营的正规军,将迎来更大的发展机遇。

在这场社交媒体营销的变革中,如何平衡短期利益与长期价值,如何构建健康可持续的行业生态,将是所有从业者必须面对的课题,正如某平台负责人所言:"流量可以造假,但商业价值无法造假,只有回归用户需求,才能走得更远。"

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...