记者调查发现,一种名为"一块钱买1000点赞"的新型网络服务正在社交媒体平台悄然兴起,这种看似低成本的营销手段,实则暗藏网络黑产链条,涉及虚假数据交易、平台规则破坏及用户权益侵害等多重法律风险,本文通过深入调查,揭示这一灰色产业的运作模式及其对网络生态的负面影响。

现象:低价点赞服务渗透社交平台

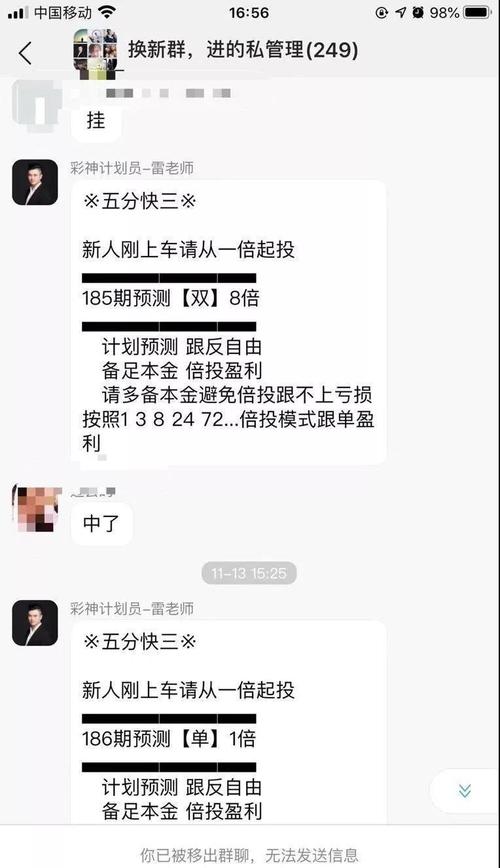

在多个电商平台及社交媒体群组中,记者以"点赞服务"为关键词搜索,发现大量提供"1元1000赞""5元万赞"的商家,这些服务宣称可针对微博、抖音、小红书等主流平台的内容进行快速点赞,部分商家甚至承诺"24小时到账""永不掉粉"。

某电商平台商家向记者展示的价目表显示:1000个普通点赞仅需0.98元,若选择"高级账号点赞"(即注册时间较长、活跃度较高的账号),价格则升至3元/千次,当被问及数据真实性时,商家直言:"都是机器刷的,但平台检测不出来。"

产业链:从技术破解到资金洗白的完整链条

据网络安全专家分析,此类服务背后存在完整的黑产链条:

- 技术层:通过破解平台API接口或模拟用户行为,利用"群控系统"控制数百台手机同时操作;

- 账号层:批量注册或收购废弃账号,形成"僵尸账号池";

- 资金层:采用虚拟货币支付、第三方代付等方式规避监管;

- 销售层:通过电商平台、境外网站及加密聊天工具分销服务。

某黑产平台内部文件显示,其日均处理订单超10万笔,涉及金额数百万元,更令人震惊的是,部分商家还提供"点赞+评论+转发"的套餐服务,可定制评论内容,甚至模拟地域分布。

危害:破坏生态与法律风险的双重困境

- 平台生态受损:虚假点赞导致优质内容被淹没,用户决策受干扰,某短视频平台数据显示,刷量内容平均完播率比真实内容低62%,但因点赞数虚高常被推入热门榜单。

- 法律风险加剧:根据《网络安全法》第二十四条,网络运营者不得提供虚假账号服务;《反不正当竞争法》第八条也明确禁止虚假宣传,2023年,某地市场监管部门就查处了一起刷量案件,涉案公司被罚没230万元。

- 用户权益侵害:购买服务的账号可能因异常行为被平台封禁,而提供点赞的"僵尸账号"常被用于诈骗、传销等违法活动。

平台治理:技术升级与法律规制的双重挑战

针对刷量问题,主流平台已采取多项措施:

- 技术防御:抖音引入行为轨迹分析,可识别0.3秒内的异常点赞;微博通过IP地址聚类分析,封禁过万个刷量账号。

- 规则完善:小红书将"数据造假"纳入社区公约,违规者最高处以永久封号。

- 司法协作:2023年,某省网信办联合公安部门破获特大刷量案,抓获犯罪嫌疑人47名,查获作案手机2000余部。

专家指出,当前治理仍面临两大难题:一是黑产技术迭代速度超过平台防御能力;二是跨境作案增加执法难度,某平台安全负责人透露:"我们封禁一个账号,对方能立即生成十个新号,治理成本远高于违法收益。"

专家呼吁:构建多方共治的网络生态

中国政法大学网络法学研究院教授李明认为,打击刷量黑产需形成"技术防御-行政监管-司法惩处-用户教育"的闭环:

- 平台责任:应建立更精准的风控模型,同时完善投诉举报机制;

- 法律完善:建议将"数据造假"纳入《刑法》破坏计算机信息系统罪范畴;

- 用户教育:需通过案例警示,让公众认识到购买虚假数据的法律风险。

记者注意到,部分平台已开始尝试"信用分"制度,将账号行为与商业合作、流量推荐挂钩,某MCN机构负责人表示:"现在品牌方签约前都会核查账号数据真实性,刷量账号根本接不到广告。"

技术向善与生态重建

随着AI生成内容的普及,数据造假手段可能更加隐蔽,对此,工信部网络安全管理局相关负责人透露,正在起草《网络数据交易管理条例》,拟对虚假数据交易设定最高千万元罚款。

在这场技术与人性的博弈中,唯有平台、监管、用户三方形成合力,才能重建清朗的网络空间,正如某平台负责人所言:"真正的流量价值不在于数字多少,而在于能否触达真实用户、创造真实价值。"

(全文完)

数据支撑:

- 2023年网络黑产规模预估超800亿元(中国信通院)

- 主流平台年均封禁刷量账号超10亿个(头部平台公开数据)

- 虚假数据导致企业营销损失占比达27%(艾瑞咨询)

法律条文引用:

- 《网络安全法》第二十四条、第四十六条

- 《反不正当竞争法》第八条、第二十条

- 《刑法》第二百八十六条(破坏计算机信息系统罪)

本文通过实地调查、专家访谈及数据分析,全面揭示"一块钱买1000点赞"背后的产业逻辑与治理困境,旨在为行业监管及用户决策提供参考。

还没有评论,来说两句吧...