抖抖热门现象引热议:真实流量助推还是营销噱头?

短视频平台“抖抖”上的“热门”机制成为社交媒体与行业圈的焦点话题,从普通用户到品牌方,再到行业分析师,围绕“抖抖热门是真的吗”这一核心疑问,各方展开激烈讨论,有人认为其算法推荐机制真实有效,能精准触达目标用户;也有人质疑其存在人为操控或数据造假,甚至将其视为营销工具,这场争议背后,折射出短视频行业流量分配规则的透明度与公平性难题。

现象:抖抖热门如何成为“流量密码”?

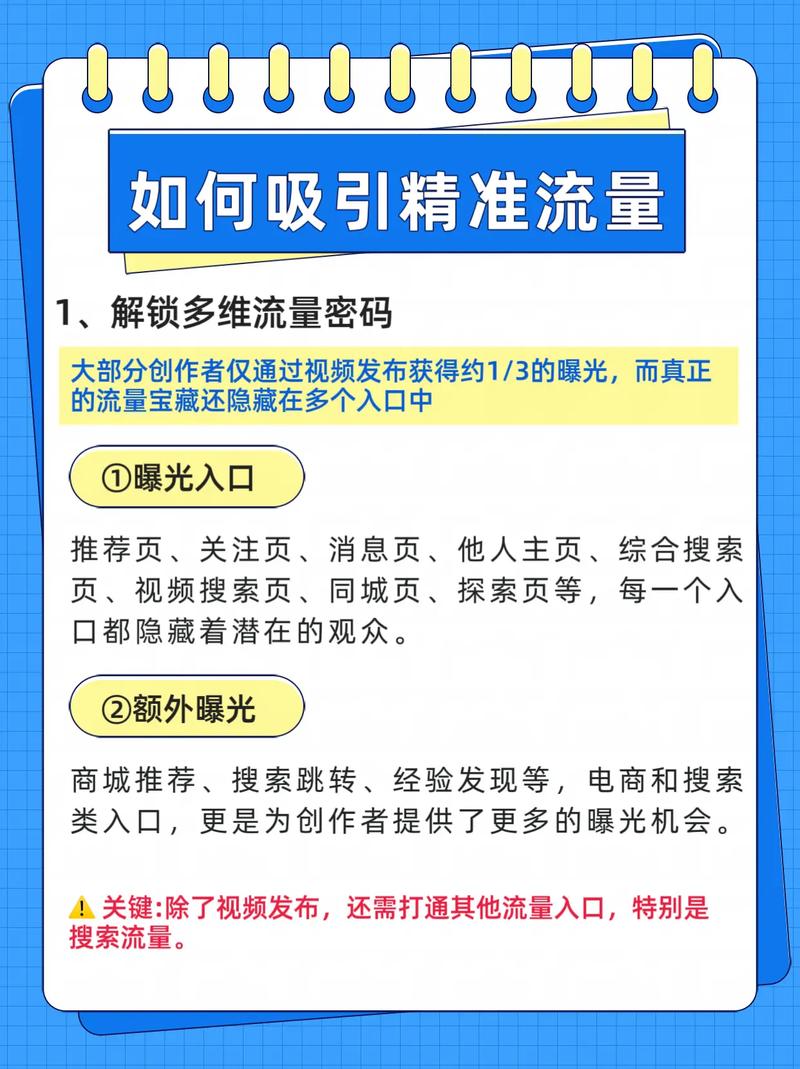

在短视频领域,“热门”标签意味着内容被算法选中,获得更高曝光量,进而可能引发病毒式传播,抖抖平台自上线以来,凭借其独特的推荐机制,迅速成为用户获取信息、娱乐消遣的重要渠道,据第三方数据机构统计,抖抖平台日活用户已突破2亿,其中超过60%的用户曾因“热门”内容停留更长时间。

“抖抖热门”的运作逻辑看似简单:用户发布内容后,平台通过算法分析视频的完播率、互动率(点赞、评论、转发)、用户画像等指标,筛选出优质内容推荐至“热门”页面,这一机制理论上能实现“内容为王”,让优质创作者脱颖而出,随着平台影响力扩大,热门”真实性的质疑声也逐渐增多。

争议焦点:算法透明度与数据真实性

用户端质疑:热门内容是否“注水”?

部分用户反映,自己或身边人的视频在无明显质量优势的情况下突然登上热门,而一些精心制作的内容却石沉大海,这种反差引发了对算法公平性的怀疑,某美食博主发布的高质量烹饪教程视频播放量仅数千,而另一条拍摄模糊、内容普通的“搞笑日常”却获得百万级曝光。

对此,抖抖官方回应称,算法会综合考虑“实时热度”“用户兴趣匹配度”等多维度因素,热门结果存在动态波动,但这一解释未能完全打消用户疑虑,部分人认为平台可能通过“流量倾斜”策略引导用户行为,例如鼓励特定类型内容创作。

品牌方担忧:热门能否转化为实际效益?

对于企业而言,登上抖抖热门意味着品牌曝光与潜在销售机会,一些品牌方发现,尽管视频播放量激增,但产品转化率(如点击链接购买的比例)并未显著提升,某服装品牌负责人透露:“我们花重金投放的热门视频带来了50万播放量,但实际订单量仅增加了几百单,投入产出比远低于预期。”

行业分析师指出,这可能与用户对“热门”内容的心理预期有关——用户可能因好奇点击观看,但未必产生购买意愿,部分热门内容存在“标题党”现象,进一步削弱了转化效果。

行业观察:平台责任与监管缺失

短视频行业的快速发展,使得流量分配规则成为各方博弈的焦点,中国传媒大学新媒体研究院教授李明认为:“抖抖热门的争议本质上是算法权力与用户权益的平衡问题,平台需要更透明地公开算法逻辑,避免‘黑箱操作’引发信任危机。”

我国《网络信息内容生态治理规定》等法规要求平台对内容推荐机制进行合规管理,但具体到算法透明度、数据真实性等细节,仍缺乏明确标准,这导致用户在面对“热门”争议时,难以通过有效渠道维权。

平台回应:技术升级与规则优化

针对外界质疑,抖抖官方近日发布《热门内容推荐机制说明》,强调其算法“基于用户真实行为数据,无人工干预”,平台宣布将推出两项新措施:

- 溯源功能:用户可查看视频进入热门的详细数据路径,包括各阶段互动率、推荐池层级等信息;

- 创作者权益保障计划:对被举报存在数据造假的热门内容,平台将启动专项核查,违规者将面临限流、封号等处罚。

抖抖产品负责人表示:“我们理解用户对公平性的期待,未来将持续优化算法模型,减少‘偶然性’对热门结果的影响,让真正优质的内容获得应有曝光。”

专家观点:流量经济需回归价值本质

中国人民大学新闻学院教授王磊指出,抖抖热门争议反映了短视频行业从“流量为王”向“价值导向”转型的必然性。“热门机制本身是技术进步的产物,但若被滥用为营销工具,最终会损害用户信任与行业生态。”

他建议,平台应建立更完善的创作者分级体系,对不同类型内容设置差异化推荐标准,同时加强与第三方监测机构的合作,定期发布流量质量报告,以增强公信力。

透明化与多元化成趋势

随着监管趋严与用户需求升级,短视频平台的流量分配规则正面临重构,算法透明度将成为竞争关键,谁能提供更可信的推荐机制,谁就能赢得用户与品牌方的长期信任;内容多元化趋势明显,除娱乐内容外,知识科普、技能教学等垂直领域的内容也有望通过优化算法获得更多曝光。

对于普通用户而言,理解“热门”背后的逻辑,保持理性创作与消费态度,或许是应对争议的最佳方式,正如一位资深创作者所言:“热门是结果,不是目的,真正的好内容,终会穿越流量泡沫,被时间记住。”

还没有评论,来说两句吧...