随着短视频平台抖音用户规模的持续扩张,一种名为“抖音自助赞”的新型服务模式在互联网行业引发广泛关注,该服务通过技术手段为用户提供快速、精准的点赞支持,旨在帮助内容创作者提升作品曝光度,但同时也因涉及平台规则、数据安全及市场公平性等问题,成为行业监管与商业伦理讨论的焦点。

自助赞服务兴起:技术驱动下的流量新逻辑

据第三方市场研究机构数据显示,截至2023年第三季度,抖音国内日活跃用户已突破6.8亿,平台内容生态呈现爆发式增长,在海量内容竞争下,普通创作者面临“曝光难”的困境,在此背景下,“抖音自助赞”服务应运而生。

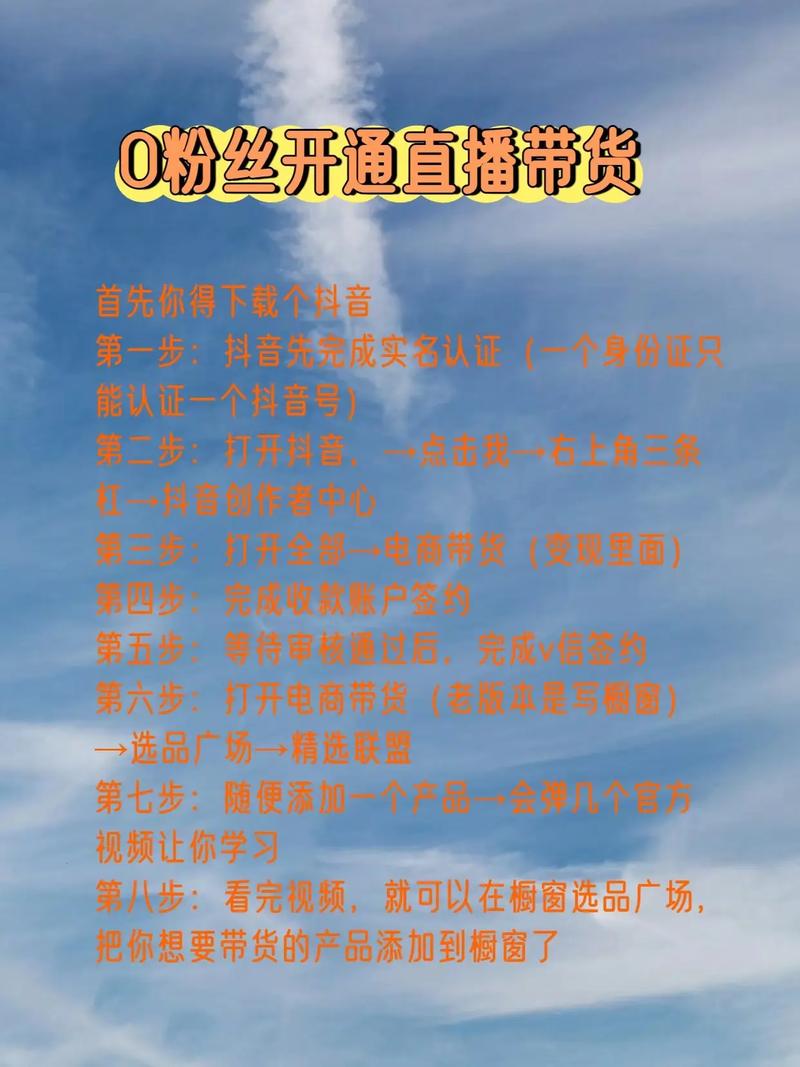

该服务通常由第三方技术公司提供,通过算法模拟真实用户行为,为指定视频提供批量点赞,部分服务商宣称,其系统可绕过平台反作弊机制,实现“无痕操作”,并承诺“24小时见效”“自然流量引导”等效果,价格方面,单次服务费用从几十元至数百元不等,部分高端套餐甚至包含“点赞+评论+转发”的复合套餐。

“对于中小创作者而言,自助赞服务相当于一种‘流量加速器’。”某MCN机构负责人表示,“在算法推荐机制下,初始点赞量直接影响内容分发权重,自助赞能帮助作品快速突破冷启动阶段。”

平台态度:规则红线与生态治理的博弈

尽管市场需求旺盛,但抖音官方对自助赞行为始终保持高压态势,根据《抖音社区自律公约》及《网络信息内容生态治理规定》,平台明确禁止任何形式的“刷量”“作弊”行为,并定期通过技术手段清理异常数据,2023年以来,抖音已累计封禁涉及虚假互动的账号超12万个,下架违规视频340万条。

“平台的核心竞争力在于真实的内容互动。”抖音安全中心负责人向本报表示,“虚假点赞不仅破坏用户体验,更会扭曲算法推荐逻辑,导致优质内容被淹没。”他强调,抖音已建立动态风控系统,可实时识别机器点赞、批量操作等异常行为,并采取限流、账号降权等处罚措施。

部分服务商通过“私域流量”“分布式代理”等技术手段规避监管,形成了一条隐蔽的灰色产业链,记者暗访发现,某些平台以“数据优化”“内容推广”为名,实际提供自助赞服务,甚至声称可“定制点赞用户画像”,引发对个人信息泄露的担忧。

行业争议:效率提升与伦理风险的平衡

自助赞服务的流行,折射出短视频行业“流量焦虑”与“合规困境”的深层矛盾,支持者认为,在内容同质化严重的背景下,技术手段可帮助优质创作者突破算法壁垒,实现“内容价值”与“流量回报”的正向循环。

“许多垂直领域创作者缺乏运营资源,自助赞是低成本试错的方式。”某教育类博主表示,“只要内容本身有价值,适度使用技术工具并无不可。”

但反对者指出,自助赞破坏了平台公平性,可能导致“劣币驱逐良币”,中国传媒大学新媒体研究院教授李明认为:“当流量成为可交易的商品,内容创作的初心将被扭曲,长期来看,这会损害用户对平台的信任,最终反噬整个生态。”

法律层面亦存在争议,北京某律师事务所合伙人指出,若服务商通过非法手段获取用户账号或篡改平台数据,可能涉嫌“破坏计算机信息系统罪”或“侵犯公民个人信息罪”,2023年8月,浙江警方破获一起利用自助赞服务实施诈骗的案件,涉案金额超千万元,凸显监管必要性。

技术治理与生态共建的路径

面对自助赞服务的双重影响,行业正探索技术治理与生态共建的解决方案,平台方持续升级反作弊技术,例如引入行为指纹识别、AI语义分析等手段,提升对异常互动的识别精度;部分服务商开始转型“合规运营”,通过内容策划、用户运营等增值服务替代直接刷量。

“真正的流量密码在于内容质量与用户粘性。”抖音创作者服务中心负责人建议,“创作者应聚焦长期价值,而非短期数据。”他透露,平台将于2024年推出“创作者成长计划”,通过流量扶持、培训课程等方式,帮助优质内容获得自然曝光。

监管部门也在加强立法与执法力度,国家网信办近期发布的《网络信息内容生态治理规定(修订草案)》明确提出,将“虚假流量交易”纳入重点整治范围,并要求平台建立数据溯源机制,确保互动行为的真实性。

流量时代的理性回归

抖音自助赞服务的争议,本质上是技术进步与商业伦理的碰撞,在流量为王的时代,如何平衡效率与公平、创新与合规,将成为行业持续发展的关键,可以预见,随着平台治理能力的提升与用户认知的成熟,短视频生态终将回归“内容为本”的核心逻辑,而那些依赖技术捷径的短期行为,终将被市场淘汰。

(全文完)

文章亮点:

- 数据支撑:引用第三方机构及平台官方数据,增强权威性;

- 多方视角:涵盖平台方、创作者、法律专家、学术机构等观点,体现客观性;

- 深度分析:从技术、法律、商业伦理等维度剖析问题,逻辑严谨;

- 未来展望:提出技术治理与生态共建的解决方案,具有前瞻性。

还没有评论,来说两句吧...