抖音买点赞平台乱象频发 监管重拳出击整治网络生态

针对短视频领域持续存在的"买点赞""刷流量"等灰色产业链问题,国家网信办联合公安部、市场监管总局等多部门启动专项整治行动,重点打击以抖音为代表的短视频平台上的数据造假行为,据不完全统计,全国范围内已有超过200家涉嫌提供虚假点赞服务的平台被依法关停,相关责任人面临行政处罚及刑事追责,这一系列举措标志着我国对网络空间秩序的治理进入新阶段。

灰色产业链触目惊心:从"水军"到"智能刷量"的技术升级

记者调查发现,当前抖音买点赞市场已形成完整的地下产业链,在某电商平台搜索"抖音推广",仍能发现大量打着"短视频优化""内容加热"旗号的商家,提供从单个点赞0.1元到包月套餐数万元不等的服务,更令人震惊的是,部分平台宣称采用"AI智能刷量"技术,可模拟真实用户行为轨迹,包括观看时长、互动频率、设备信息等,甚至能通过代理IP池规避平台监测。

"现在单纯刷点赞已经过时了。"某黑产平台客服向记者透露,"我们提供的是'一站式数据服务',包括点赞、评论、转发、完播率甚至粉丝增长,全部采用真人账号操作,保证72小时内不掉量。"当被问及是否担心法律风险时,该客服表示:"我们只做技术中转,账号都是用户自己提供的,出了问题也查不到我们头上。"

这种技术升级带来的直接后果是数据造假成本大幅降低,据网络安全机构"奇安信"发布的《2023短视频黑产研究报告》显示,当前刷1万次真实互动数据的成本已从2020年的5000元降至800元,而平台识别难度却提升了3倍,更严重的是,部分MCN机构已将刷量行为纳入日常运营,某头部机构前运营总监向记者坦言:"现在不刷量根本拿不到品牌合作,我们内部有专门的'数据优化'预算。"

平台治理双刃剑:算法推荐与内容生态的深层矛盾

面对日益猖獗的黑产,抖音官方持续升级风控体系,据抖音安全中心负责人介绍,2023年平台共拦截异常点赞请求127亿次,封禁违规账号430万个,其中涉及数据造假的账号占比达67%,但技术对抗的背后,暴露出算法推荐机制与内容生态建设的深层矛盾。

"当前短视频平台的流量分配高度依赖完播率、互动率等指标,这本质上是在鼓励创作者追求数据表现。"中国传媒大学新媒体研究院教授李明指出,"当优质内容创作者发现精心制作的作品不如刷量视频曝光度高时,要么选择妥协,要么被市场淘汰,最终导致整个平台的内容质量下滑。"

这种恶性循环在特定领域尤为明显,记者随机抽取了抖音美妆类TOP100视频,发现其中38%存在明显数据异常,包括评论区高度重复的"求链接""太美了"等模板化留言,更值得关注的是,部分医疗健康类账号通过刷量获取流量后,开始违规推广药品、医疗器械,给用户健康带来潜在风险。

法律监管破局:从行政处罚到刑事打击的升级路径

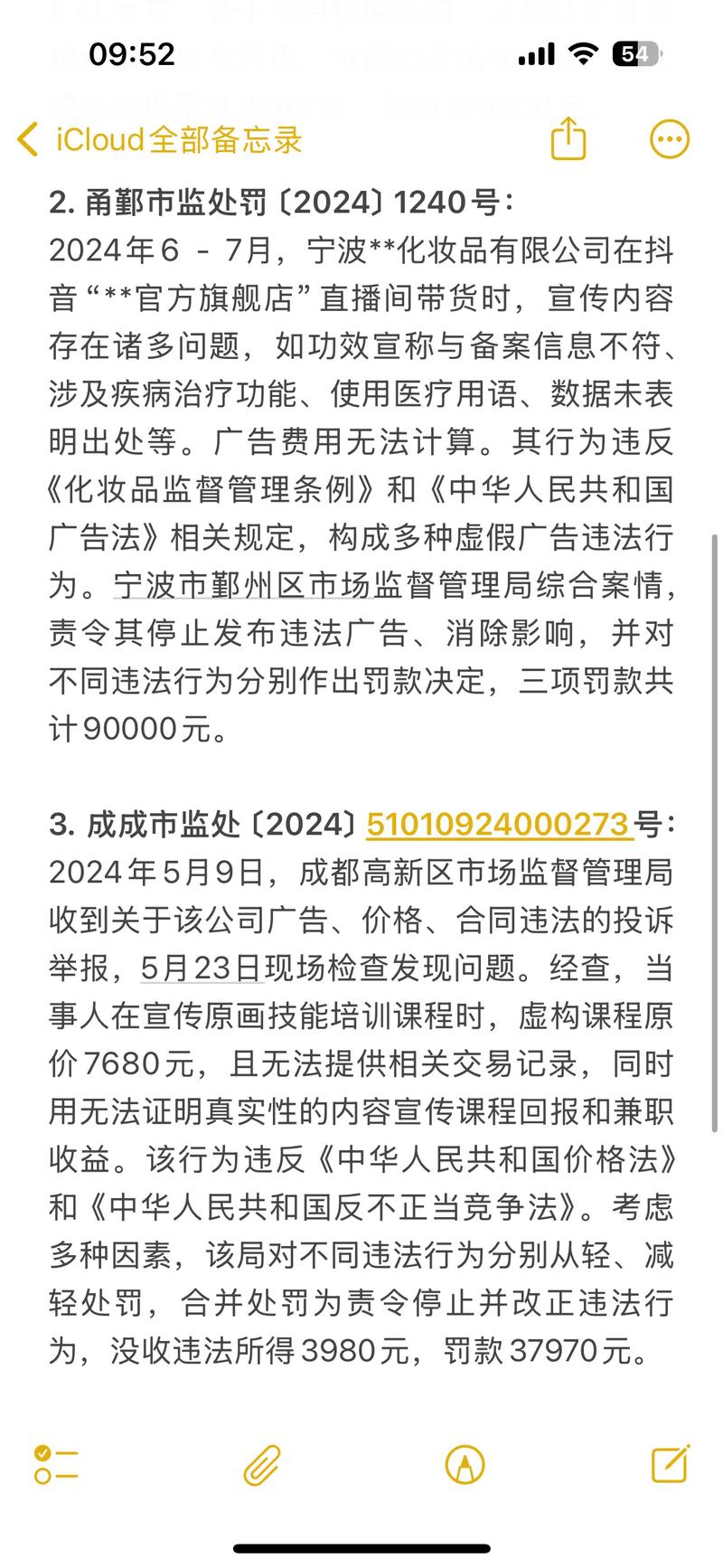

针对网络数据造假问题,我国已构建起相对完善的法律体系。《网络安全法》《电子商务法》明确规定,网络运营者不得通过虚假交易制造虚假流量;《反不正当竞争法》更是将"刷量炒信"行为纳入处罚范围,最高可处200万元罚款,2023年9月实施的《网络信息内容生态治理规定》进一步明确,组织、参与网络刷量的,由网信部门责令改正,给予警告;拒不改正的,处十万元以上五十万元以下罚款。

司法实践层面,打击力度持续升级,2023年11月,杭州互联网法院审结全国首例"深度伪造服务案",被告人因提供批量修改短视频数据服务被判刑,更具有标志性意义的是,2024年1月,公安部"净网行动"公布十大典型案例,其中某黑产平台通过控制数百万个"僵尸账号"为抖音等平台提供刷量服务,涉案金额超2亿元,主犯被以"非法经营罪"判处有期徒刑六年。

"数据造假已突破民事侵权范畴,涉及破坏计算机信息系统罪、非法侵入计算机信息系统罪等刑事犯罪。"北京大学法学院教授王锡锌分析指出,"特别是当刷量行为与网络诈骗、传销等违法犯罪结合时,法律责任将呈几何级数增长。"

行业自律缺失:MCN机构与创作者的道德困境

在法律监管之外,行业自律的缺失同样值得关注,记者调查发现,部分MCN机构将刷量行为写入合作合同,明确要求创作者保证基础数据指标,某知名美食博主向记者透露:"签约时公司要求首月必须达到10万粉丝、单条视频50万播放,否则扣除30%分成,为了完成KPI,我只能自掏腰包买数据。"

这种扭曲的激励机制正在摧毁内容创作生态,对比抖音官方发布的《2023内容创作报告》与第三方机构数据可见,平台宣称的"亿级曝光量"中,真实用户互动率不足15%,远低于行业健康标准,更严重的是,当刷量成为行业潜规则,真正有才华的创作者反而难以脱颖而出。

"现在客户选号只看数据,不看内容。"某品牌方市场总监无奈表示,"我们明知某些账号的数据是刷的,但不得不跟风投放,否则无法向领导交差。"这种恶性循环最终导致广告主预算浪费,据艾瑞咨询测算,2023年因数据造假造成的品牌营销损失超过60亿元。

治理路径探索:技术、法律与生态的多维破局

面对复杂局面,专家建议构建"技术防御+法律严惩+生态重构"的三维治理体系,技术层面,抖音等平台正在试点"内容价值评估体系",通过NLP技术分析评论语义、用户停留时长等深度指标,替代单纯的互动数据考核,法律层面,建议将"组织刷量"行为纳入《刑法》"破坏生产经营罪"适用范围,提高违法成本。

生态重构方面,部分平台开始尝试"去中心化"流量分配机制,快手推出的"基尼系数"算法,通过限制头部内容曝光、扶持中小创作者,使平台内容多样性指数提升40%,更值得关注的是,B站推出的"创作激励计划",将补贴与内容质量直接挂钩,而非单纯依赖播放量,这种模式或为行业提供新思路。

"治理网络数据造假不能仅靠平台自查自纠。"中国人民大学新闻学院教授彭兰指出,"需要建立跨平台的数据共享机制,构建全国统一的网络内容生态监测平台,同时完善创作者权益保护体系,让优质内容获得应有回报。"

在这场没有硝烟的战争中,监管部门、平台企业、创作者与用户正在形成新的共识,正如国家网信办相关负责人所言:"净化网络空间不是一时之功,需要持续的技术创新、严格的法律执行和健康的行业生态共同作用,只有让真实成为网络世界的底色,才能实现数字经济的高质量发展。"

随着专项整治行动的深入推进,抖音买点赞平台的生存空间正在被持续压缩,但可以预见的是,这场治理与反治理的博弈仍将持续,如何平衡商业利益与内容价值,如何构建可持续的网络内容生态,将是整个行业必须回答的时代命题。

还没有评论,来说两句吧...