一元购5万抖音点赞?揭秘网络刷量背后的灰色产业链

互联网上悄然兴起一股"低价刷量"风潮,部分网站以"一元5万抖音点赞"为噱头,向用户提供短视频平台的虚假互动服务,这种看似"物美价廉"的营销手段,实则暗藏多重法律风险与行业隐患,本报记者通过深入调查,揭开这条灰色产业链的运作逻辑与潜在危害。

现象:低价刷量服务野蛮生长

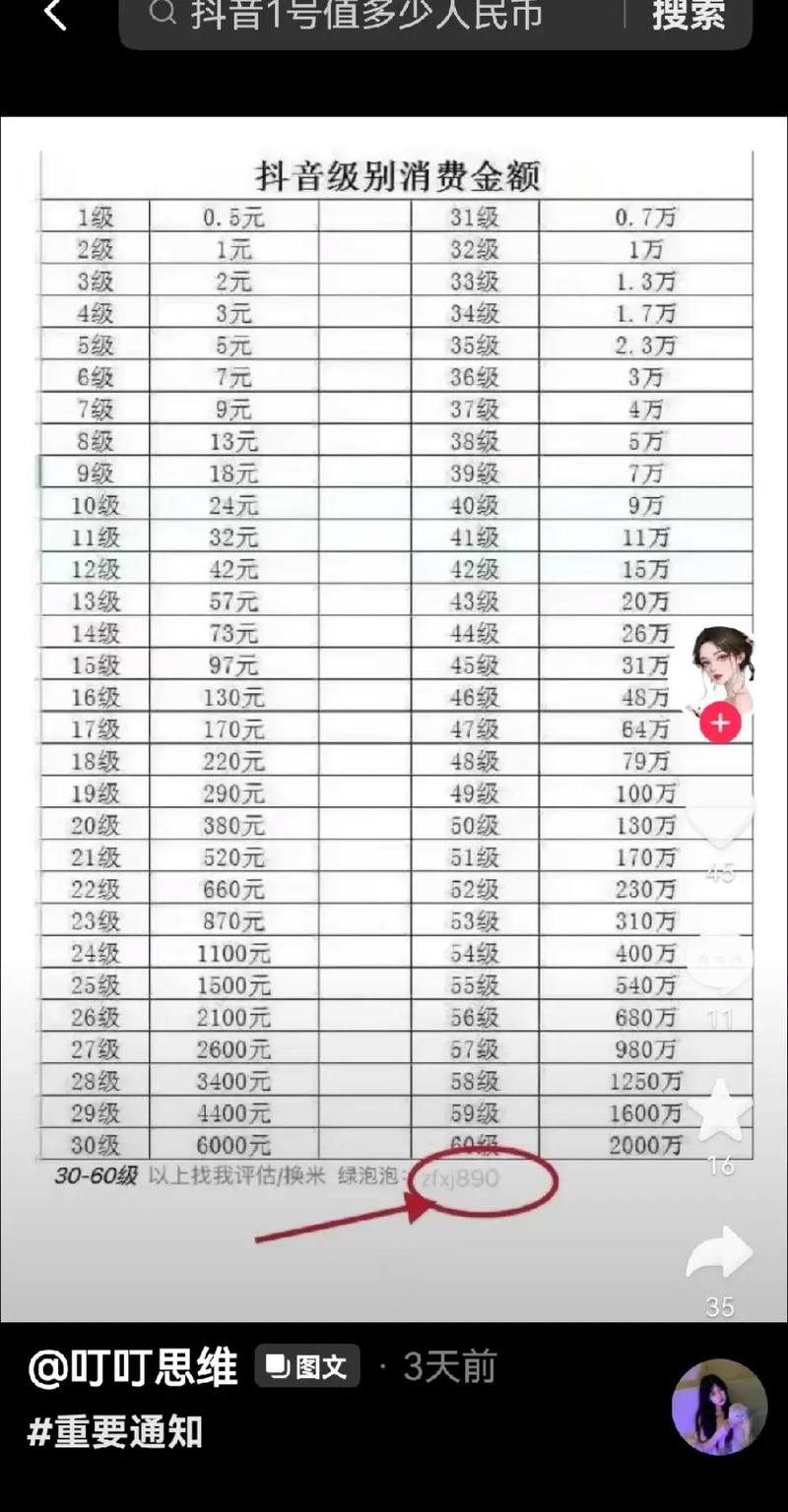

在搜索引擎输入"抖音点赞购买",瞬间弹出数百条推广链接,记者随机联系三家提供"一元5万点赞"服务的网站,发现其操作模式高度相似:用户支付1元后,需提供抖音作品链接及目标点赞数,系统承诺在24小时内完成"任务",部分平台甚至推出"套餐服务",如10元可获10万点赞+5000粉丝+200条评论的"全站推广包"。

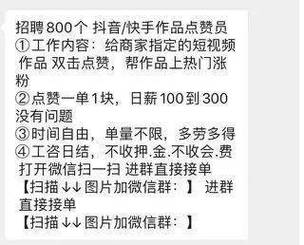

"我们采用真人账号操作,绝对安全可靠。"某平台客服向记者保证,当被问及如何保证账号真实性时,对方含糊其辞地表示"有专业团队管理",据行业人士透露,这类平台往往通过两种方式运作:一是批量注册"僵尸号"进行机械操作,二是利用兼职群体完成人工刷量,后者成本虽高但隐蔽性更强。

产业链:从技术黑产到灰色营销

这条灰色产业链已形成完整生态:上游是提供"刷量工具"的技术开发者,他们通过破解平台协议、模拟用户行为等方式,开发出自动化刷量软件;中游是整合资源的"刷量平台",他们将技术工具与兼职人力结合,构建起覆盖全网的服务网络;下游则是各类营销机构与个人用户,通过购买虚假数据制造"爆款"假象。

"现在刷量成本越来越低。"某前刷量从业者向记者透露,"五年前刷1万点赞要花200元,现在技术升级后,成本不到原来的十分之一。"这种技术迭代背后,是黑产平台与短视频平台的安全攻防战,抖音安全中心负责人表示:"我们每天拦截的异常互动请求超过亿次,但黑产手段也在不断进化。"

法律风险:触碰多条红线

这种看似"双赢"的交易,实则游走在法律边缘,北京某律师事务所合伙人指出,刷量行为可能涉及三重违法:

- 违反《网络安全法》:通过技术手段干扰平台正常运营,破坏计算机信息系统功能;

- 构成不正当竞争:根据《反不正当竞争法》,虚假宣传行为可处20万至100万元罚款;

- 涉嫌刑事犯罪:若刷量平台存在非法获取计算机信息系统数据行为,可能触犯《刑法》第285条。

2023年,杭州某网络科技公司因提供刷量服务被判处罚金50万元,负责人获刑三年,该案判决书明确指出:"虚假数据破坏市场诚信体系,损害消费者知情权,必须予以严惩。"

行业影响:劣币驱逐良币的恶性循环

"当刷量成本低于创作成本时,认真做内容的人就会退出市场。"某MCN机构负责人无奈表示,据第三方机构统计,2023年短视频行业因虚假数据导致的经济损失超过40亿元,包括广告主投放浪费、平台生态受损、创作者积极性受挫等多重维度。

更严重的是数据失真对行业决策的误导,某品牌市场总监透露:"我们曾根据'高点赞'数据追加投放,结果发现实际转化率不到1%,后来才发现是刷量导致的虚假繁荣。"这种信息不对称正在侵蚀整个行业的信任基础。

平台治理:技术防御与生态共建

面对猖獗的刷量行为,各大平台持续升级防控体系,抖音安全团队介绍,其"风控大脑"系统可实时识别异常互动模式,通过设备指纹、行为轨迹、内容特征等多维度数据构建防御网络,2023年,该平台累计封禁违规账号120万个,拦截异常点赞请求超800亿次。

但单纯的技术防御难以根治问题,中国传媒大学教授指出:"需要建立'技术防控+法律规制+行业自律'的三维治理体系。"据悉,中国网络视听节目服务协会正在起草《短视频行业数据真实标准》,拟通过认证机制区分真实数据与刷量数据。

用户警示:莫因小利触法网

法律专家特别提醒,购买刷量服务不仅助长灰色产业,个人也可能承担法律责任,根据《网络安全法》第46条,任何个人和组织不得利用网络从事危害网络安全的活动,若用户提供的账号被用于违法犯罪,账号所有者可能面临连带责任。

"现在刷量平台都会要求用户签署'免责协议',但这种协议在法律上是无效的。"律师强调,"一旦出事,平台可以随时消失,用户却要为自己的行为买单。"

本质

在这场数据与真实的博弈中,行业正在寻求破局之道,部分平台开始试点"内容质量分"体系,将用户停留时长、完播率、互动深度等真实指标纳入推荐算法,某头部创作者表示:"现在靠刷量起号的账号活不过三个月,真正优质的内容才能获得持续流量。"

随着监管趋严与技术进步,这条灰色产业链终将失去生存空间,正如国家网信办相关负责人所言:"网络空间不是法外之地,任何试图操纵数据、欺骗公众的行为,都将受到法律严惩。"

在这场数据真实性的保卫战中,唯有坚守内容本质、尊重用户价值,才能实现行业的可持续发展,对于创作者而言,与其花费1元购买5万虚假点赞,不如投入时间打磨真正优质的内容——毕竟,真实的掌声,永远比数据更动听。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...