深度剖析:购买抖音粉丝现象背后的行业生态与风险警示

近年来,随着短视频平台抖音的迅速崛起,其用户规模与商业价值持续攀升,成为众多品牌、个人创作者及企业营销的重要阵地,在这股热潮之下,一个隐秘而敏感的话题——“购买抖音粉丝”逐渐浮出水面,引发了行业内外对于数据真实性、平台生态健康及法律风险的广泛讨论,本文将从行业现状、操作模式、潜在风险及合规建议四个维度,对这一现象进行全面剖析。

行业现状:流量焦虑下的非理性选择

为王的时代,粉丝数量被视为衡量账号影响力与商业价值的重要指标,对于新入局的创作者或急于扩大影响力的品牌而言,快速积累粉丝成为迫切需求,自然增长粉丝需要时间与优质内容的双重积累,这一过程往往漫长且不确定,在此背景下,“购买抖音粉丝”作为一种看似“高效”的解决方案,悄然兴起。

据不完全统计,市场上存在大量提供“粉丝增长服务”的第三方机构,它们通过技术手段或人工操作,为账号快速增加粉丝数量,价格从几百元到数万元不等,服务内容涵盖“僵尸粉”(无互动的虚假账号)、“活跃粉”(有一定互动但非真实用户)乃至“定制粉”(根据需求模拟特定用户行为),这种服务满足了部分用户对快速提升账号权重的渴望,却也埋下了诸多隐患。

操作模式:技术手段与灰色地带的交织

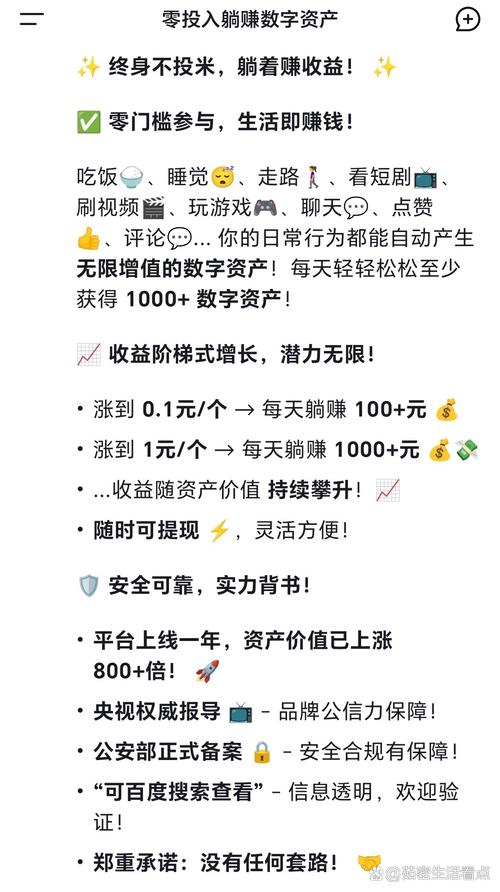

购买抖音粉丝的操作模式多样,但核心均围绕“数据造假”展开,一种常见方式是通过自动化脚本批量注册账号,再利用这些账号关注目标用户,形成“僵尸粉”群体,这种方式成本低廉,但极易被平台算法识别并清理,导致粉丝数量大幅波动。

另一种更为隐蔽的方式是“刷量服务”,即通过模拟真实用户行为(如点赞、评论、分享)来提升账号活跃度,进而吸引更多真实粉丝关注,这类服务虽然能在一定程度上规避平台检测,但其本质仍是数据操纵,违背了公平竞争的原则。

还有部分机构提供“定制化”服务,根据客户需求模拟特定用户画像,如年龄、性别、地域等,以更“真实”的方式增加粉丝,这种服务往往涉及用户隐私信息的非法获取与利用,触犯了法律红线。

潜在风险:法律、道德与商业价值的三重考验

购买抖音粉丝的行为,不仅违反了抖音平台的用户协议,更可能触及法律底线,根据《中华人民共和国网络安全法》及相关规定,任何组织或个人不得利用网络从事危害网络安全的活动,包括但不限于非法获取、出售或提供个人信息,以及干扰网络正常功能等,购买粉丝行为若涉及上述情形,将面临法律制裁。

从道德层面看,数据造假破坏了网络空间的公平性与透明度,损害了真实创作者的利益,也误导了广告主与消费者的判断,长期来看,这种行为将削弱平台的公信力,阻碍行业的健康发展。

商业价值方面,虽然短期内粉丝数量的增加可能带来一定的曝光与关注,但缺乏真实互动与内容质量的支撑,这些“粉丝”很难转化为实际的消费力或品牌忠诚度,相反,一旦被平台识别并处罚,账号权重将大幅下降,甚至面临封禁风险,之前的投入将化为泡影。

合规建议:回归内容本质,构建健康生态

面对购买抖音粉丝的诱惑,创作者与品牌应坚守底线,回归内容创作的本质,应加大在内容创新与质量提升上的投入,通过优质内容吸引并留住真实粉丝;可利用抖音平台提供的官方推广工具,如DOU+、品牌广告等,以合规方式扩大影响力。

平台方也应加强监管力度,完善算法检测机制,及时清理虚假账号与数据造假行为,维护公平竞争的市场环境,加强用户教育,提高公众对数据真实性的认识,也是构建健康网络生态的重要一环。

购买抖音粉丝虽能带来短期的利益,却潜藏着巨大的法律、道德与商业风险,在流量焦虑面前,保持理性与诚信,才是长远发展的正道,让我们共同守护这片充满活力与创造力的网络空间,让真实与优质的内容成为连接世界的桥梁。

还没有评论,来说两句吧...