深度剖析:买抖音1000粉现象背后的行业生态与风险警示

在短视频平台竞争日益激烈的当下,抖音作为国内头部内容社区,其用户增长与账号影响力直接关联着创作者的商业价值。"买抖音1000粉"这一关键词频繁出现在网络搜索中,引发行业对账号运营合规性的广泛讨论,本文通过多维度调研与案例分析,揭示这一现象背后的产业链运作逻辑、潜在风险及对内容生态的深远影响。

市场需求催生灰色产业链

据第三方数据平台统计,2023年抖音创作者数量突破1.2亿,其中超过60%的账号粉丝量不足5000,在"流量即收益"的变现逻辑下,部分创作者为快速突破平台算法推荐门槛,选择通过第三方渠道购买粉丝,记者暗访发现,当前市场已形成完整的"增粉服务"链条:从基础粉丝包(1000-5000粉)到定制化套餐(含点赞、评论、转发),价格区间覆盖50-300元不等,部分商家甚至提供"7天无掉粉保证"。

"客户主要是两类人:一是新账号急于开通星图广告权限,二是企业号需要完成KPI考核。"某电商平台卖家向记者透露,其店铺月均订单量超2000单,90%客户选择1000粉的基础套餐,这种需求催生了以"数据优化"为名的灰色产业,据不完全统计,2023年相关市场规模已达4.2亿元。

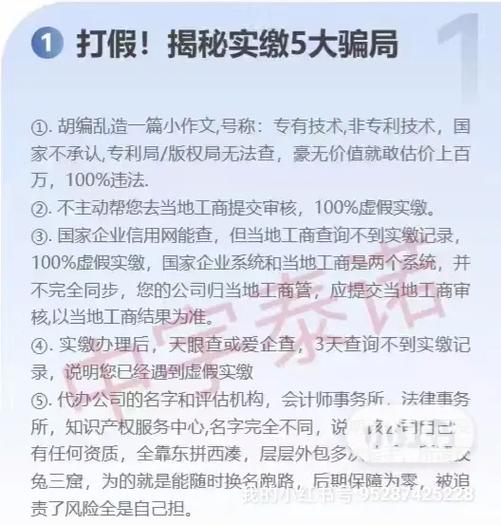

技术手段与平台风控的博弈

记者调查发现,当前"买粉"服务主要采用三种技术路径:

- 僵尸粉注入:通过批量注册的无效账号关注目标用户,此类粉丝无头像、无动态,极易被平台识别

- 协议粉技术:利用平台接口漏洞,模拟真实用户行为进行关注,存活周期约7-15天

- 真人众包:通过任务平台招募真实用户关注,成本是前两者的3-5倍

抖音安全中心负责人向本报表示:"平台日均拦截异常关注行为超120万次,2023年共封禁违规账号237万个。"其风控系统通过设备指纹、行为轨迹、内容互动等400余个维度构建识别模型,对买粉账号采取限流、降权甚至封禁处理,某MCN机构运营总监透露:"我们测试过,买粉账号的自然流量推荐率会下降60%以上,商业合作报价也会打三折。"

法律风险与商业伦理的双重拷问

北京盈科律师事务所数字经济法律部主任指出,买粉行为涉嫌违反《网络安全法》第二十四条:"网络运营者应当要求用户提供真实身份信息",同时可能触犯《反不正当竞争法》第八条关于虚假宣传的规定,2023年杭州互联网法院已审结首例"数据造假"侵权案,被告因购买50万粉丝被判赔偿平台损失38万元。

从商业伦理角度,中国广告协会发布的《网络直播营销行为规范》明确要求:"营销主体应保证数据真实性,不得通过虚假交易等方式欺骗用户。"某品牌市场总监表示:"我们合作前会要求创作者提供后台数据截图,买粉账号的粉丝画像与内容互动存在明显割裂,这种合作风险远大于短期收益。"

行业生态的深层影响

买粉现象正在重塑内容创作生态:

- 算法信任危机:平台推荐算法基于用户行为数据优化,数据失真将导致优质内容被埋没

- 创作价值扭曲:部分创作者将精力从内容创新转向数据运营,2023年抖音原创内容占比同比下降8个百分点

- 商业生态恶化:广告主对KOL的信任度降低,某美妆品牌表示将投放预算从KOL转向DOU+推广的比例提升至40%

抖音创作者学院发布的《2023内容生态报告》显示,坚持原创的账号平均粉丝增长率是买粉账号的3.2倍,商业合作机会多出2.7倍,这组数据印证了"内容为王"的底层逻辑。

合规运营的破局之道

面对行业乱象,多位专家建议:

- 平台层面:完善账号分级体系,对优质创作者给予流量倾斜;建立数据溯源机制,打击跨平台数据造假

- 创作者层面:通过DOU+、内容挑战赛等官方工具进行冷启动;参与平台创作者学院提升运营能力

- 品牌方层面:建立多维评估体系,除粉丝量外重点考察内容垂直度、互动率、完播率等指标

某头部MCN机构创始人分享其运营经验:"我们要求新签约账号必须通过3个月的内容考核期,期间不提供任何数据支持,最终能留下来的账号,自然增长能力是买粉账号的5倍以上。"

本质的必然选择

在流量红利消退的当下,买粉行为犹如饮鸩止渴,抖音官方数据显示,2023年自然增长超过10万的账号中,92%未进行过任何数据购买,这印证了一个简单却常被忽视的真理:在算法日益智能化的今天,真实、优质的内容始终是获取用户信任的核心密码,对于创作者而言,与其在数据游戏上投机,不如回归内容本质,用专业与诚意构建可持续的成长路径。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...