深度剖析:购买抖音粉丝现象背后的行业生态与风险警示

近年来,随着短视频平台抖音的全球崛起,其用户规模已突破数亿级,成为品牌营销、内容创作者及个人IP打造的重要阵地,伴随平台生态的繁荣,一个隐秘的灰色产业——"购买抖音粉丝"逐渐浮出水面,引发行业内外对流量真实性、平台健康度及法律风险的广泛讨论,本文将从行业现状、操作模式、潜在风险及合规建议四个维度,系统解析这一现象的深层逻辑。

行业现状:流量焦虑催生灰色需求

在抖音生态中,粉丝量被视为账号影响力的核心指标之一,无论是品牌方寻求合作、创作者争取广告分成,还是个人用户希望获得平台推荐,粉丝数量都直接关联着资源分配与商业价值,自然增长粉丝需长期内容积累与运营投入,部分从业者为快速突破流量瓶颈,选择通过第三方渠道"购买粉丝"。

据行业调研机构数据显示,2023年国内短视频账号增粉服务市场规模已超百亿元,非自然增粉"(包括购买粉丝、刷量等)占比约30%,这一数据背后,是大量中小创作者、初创品牌甚至部分MCN机构对"速成流量"的依赖,某匿名从业者透露:"一个10万粉丝的账号,广告报价是1万粉丝账号的10倍以上,购买粉丝成为部分人眼中的‘投资’。"

操作模式:技术链与利益链的交织

购买抖音粉丝的产业链已形成完整闭环,涉及技术提供方、渠道分销商及终端用户,其操作模式主要分为两类:

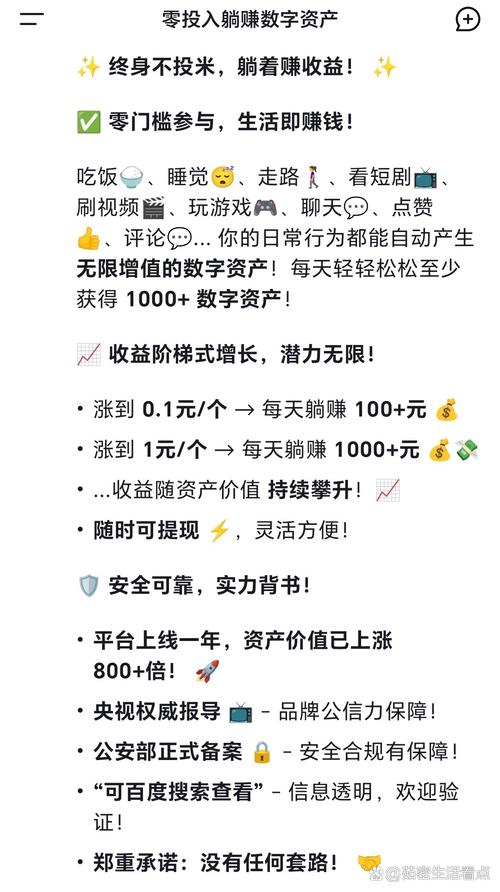

-

僵尸粉模式:通过批量注册的虚假账号关注目标账号,此类粉丝无互动行为(如点赞、评论),仅提升粉丝数量,技术上,服务商利用虚拟手机号、模拟器等工具绕过平台验证,成本低廉(每千粉约10-30元),但易被平台识别为异常数据。

-

真人粉模式:通过任务平台或社群组织真实用户关注目标账号,并完成指定互动(如点赞、评论),此类粉丝虽具备一定活跃度,但需支付更高费用(每千粉约50-200元),且存在用户隐私泄露风险。

某服务商提供的套餐显示,购买5万粉丝可搭配"定制评论"服务,评论内容涵盖"内容优质""已关注"等模板,进一步伪装自然流量,这种"一条龙"服务加剧了行业乱象。

潜在风险:法律、平台与商业的三重危机

尽管购买粉丝能短期内提升账号数据,但其潜在风险远超表面收益:

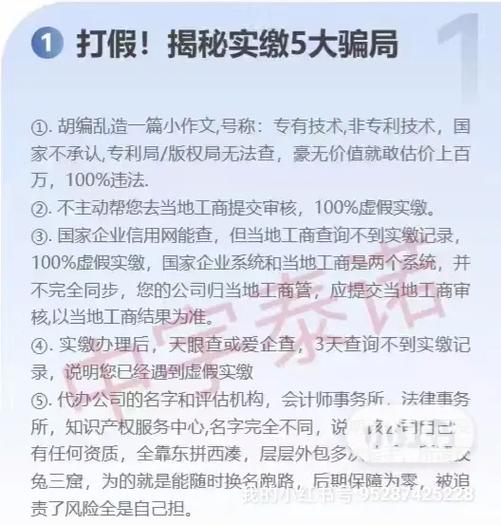

法律风险:触碰数据造假红线

根据《中华人民共和国网络安全法》《反不正当竞争法》及《网络信息内容生态治理规定》,虚构用户数据、干扰平台算法的行为可能构成"虚假宣传"或"破坏计算机信息系统",2022年,某电商平台因批量售卖"刷粉"服务被市场监管部门处罚,涉案金额超千万元,若服务商通过非法获取用户信息注册账号,购买方可能因"共同侵权"承担连带责任。

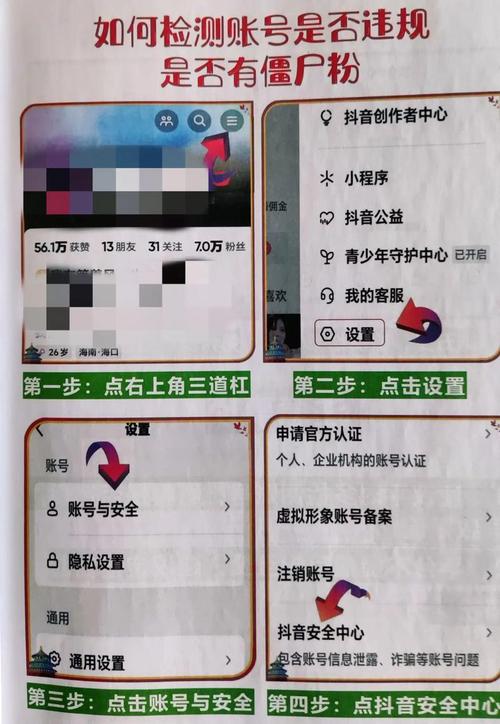

平台风险:账号降权与封禁

抖音官方《社区自律公约》明确禁止"通过非正常手段获取粉丝、点赞等数据",并采用AI算法+人工审核的双重机制识别异常行为,一旦账号被判定为"刷粉",将面临限流、删除虚假粉丝、甚至永久封禁的处罚,某头部美妆博主曾因购买10万粉丝被平台清粉,导致合作品牌方终止合作,损失超百万元。

商业风险:信任崩塌与长期价值损耗

从商业逻辑看,虚假粉丝无法转化为真实消费行为,品牌方通过粉丝量筛选合作对象时,若发现账号存在数据造假,将直接否定其商业价值,更严重的是,粉丝与内容的不匹配会降低账号互动率(如点赞/粉丝比、评论/播放比),导致平台推荐算法减少曝光,形成"越刷越死"的恶性循环。

合规建议:回归内容本质,构建可持续生态

面对流量焦虑,行业需从短期投机转向长期价值建设:

-

强化平台治理:抖音等平台应升级风控系统,通过行为轨迹分析、设备指纹识别等技术精准打击刷粉行为,同时建立"账号信用分"制度,对违规账号实施梯度处罚。

-

完善行业规范:MCN机构、广告主及第三方监测平台需联合制定《短视频账号数据真实性标准》,明确粉丝增长、互动数据的合理范围,并引入区块链技术实现数据可追溯。

-

提升创作者能力:通过培训课程、案例分享等方式,帮助创作者掌握内容策划、用户运营等核心技能,某知识类博主通过优化选题与发布时间,3个月内自然增粉超20万,广告收入增长300%。

-

倡导健康竞争:品牌方应将"粉丝质量"(如地域分布、兴趣标签)纳入评估体系,而非单纯追求数量,某快消品牌在合作时要求账号近30天粉丝增长率不超过20%,有效规避了刷粉账号。

流量真实性的时代命题

购买抖音粉丝现象的本质,是数字化时代对"流量即权力"的过度追逐,当数据成为可操纵的商品,平台生态的公平性、商业合作的信任基础乃至用户的内容体验都将遭受侵蚀,唯有回归内容创新与用户价值,才能构建可持续的短视频生态,正如某行业专家所言:"真正的流量,永远来自对用户需求的深刻洞察,而非对数据面板的虚假粉饰。"

随着监管趋严与技术升级,购买粉丝的灰色空间必将持续压缩,对于从业者而言,选择合规增长还是短期投机,不仅关乎法律风险,更决定着能否在短视频浪潮中行稳致远。

还没有评论,来说两句吧...