一则关于"0.1元即可购买10000个社交平台点赞"的广告在网络上迅速传播,引发了社会各界的广泛关注,这一看似极具吸引力的服务背后,不仅暴露出网络数据造假的灰色产业链,更将社交媒体平台的内容生态与行业监管问题推上了风口浪尖。

低价点赞服务现身,网络数据造假再升级

据多家媒体调查,近期多个电商平台及社交媒体群组中,出现了大量以"0.1元10000个赞"为卖点的推广信息,商家宣称,用户只需支付极低费用,即可在短时间内为指定内容(如短视频、图文、直播等)获得大量点赞,甚至提供"定制化服务",包括点赞时间分布、用户地域分布等。

这种服务模式并非首次出现,但此次以"0.1元"为噱头的低价策略,显著降低了数据造假的门槛,业内人士指出,传统数据刷量服务单次成本通常在数十元至数百元不等,而此次"0.1元10000赞"的定价,相当于将单个点赞成本压缩至0.00001元,远低于市场平均水平。

"这种价格明显违背市场规律。"某社交平台运营负责人表示,"背后可能涉及两种情况:一是通过技术手段批量注册虚假账号进行自动化操作;二是利用'共享账号池',即多个用户共享同一批账号进行点赞,存在严重的数据安全隐患。"

技术解析:低价点赞如何实现?

记者通过暗访发现,提供此类服务的商家通常采用以下技术手段:

-

自动化脚本与模拟器:通过编写程序模拟用户行为,在多台设备或虚拟机上同时运行,实现批量点赞,部分商家甚至宣称可绕过平台的风控机制。

-

僵尸账号网络:利用非法获取或批量注册的账号(俗称"僵尸号")进行操作,这些账号通常无真实用户信息,仅用于数据造假。

-

任务分发平台:通过"众包"模式,将点赞任务分发给真实用户(但用户往往不知情),以极低报酬诱导其完成操作。

"从技术角度看,实现大规模点赞并不复杂。"某网络安全专家指出,"但问题在于,这种行为严重破坏了平台的公平性,甚至可能涉及违法。"

行业影响:内容生态与商业信誉双受损

质量下降**:大量虚假点赞导致优质内容难以脱颖而出,劣质内容反而因数据造假获得更多曝光,形成"劣币驱逐良币"的恶性循环。

-

商业决策误导:对于依赖社交数据进行分析的品牌方和广告主,虚假点赞可能掩盖真实用户偏好,导致营销策略偏差。

-

平台信誉受损:若用户发现内容点赞数与实际质量不符,将降低对平台的信任度,进而影响用户活跃度和留存率。

某知名MCN机构负责人向记者透露:"我们曾因依赖数据指标选择合作达人,结果发现部分账号的点赞、转发数据存在严重水分,导致项目效果远低于预期。"

法律风险:数据造假或触多条红线

根据我国《网络安全法》《电子商务法》及《反不正当竞争法》,提供虚假数据服务可能涉及以下违法行为:

-

非法获取计算机信息系统数据:若通过技术手段突破平台防护获取数据,可能构成犯罪。

-

虚假宣传:商家宣称的"真实用户点赞"若与实际不符,属于虚假商业宣传。

-

破坏计算机信息系统:大规模自动化操作可能影响平台正常运行,涉嫌违法。

"目前已有多起因数据造假被处罚的案例。"某律师表示,"2022年某电商平台因纵容刷单行为被罚200万元,为行业敲响了警钟。"

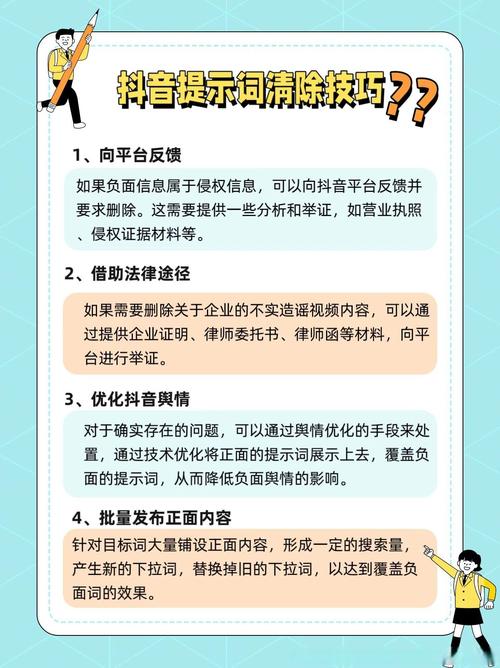

平台治理:技术升级与规则完善并行

面对数据造假挑战,主流社交平台已采取多项措施:

-

风控系统升级:通过行为分析、设备指纹等技术识别异常点赞行为。

-

数据透明化:部分平台推出"内容热度指数",综合点赞、评论、转发等多维度数据评估内容质量。

-

账号实名制:要求新注册账号完成实名认证,降低僵尸账号生成效率。

-

违规处罚机制:对发现的数据造假行为,采取限流、封号等措施。

"我们每天会拦截数亿次异常互动行为。"某短视频平台安全负责人表示,"但完全杜绝仍需行业共同努力。"

专家呼吁:构建健康网络生态

多位受访专家指出,解决数据造假问题需多方协同:

-

加强立法:明确数据造假的法律边界和处罚标准。

-

提升技术:平台应持续优化反作弊系统,提高造假成本。

-

用户教育:引导公众理性看待数据指标,重视内容质量。

-

行业自律:建立数据服务提供商的黑名单制度,规范市场秩序。

"网络数据是数字经济的基础资产,其真实性关乎行业未来。"中国互联网协会专家表示,"只有构建'真实、公平、可持续'的生态,才能实现长远发展。"

低价点赞背后的深层思考

"0.1元10000个赞"现象,本质上是网络时代"数据崇拜"的极端体现,当点赞数成为衡量内容价值的唯一标准,当商业利益凌驾于内容质量之上,我们不仅失去了对优质内容的判断力,更可能陷入"数据泡沫"的陷阱。

对于普通用户而言,保持理性思考,不盲目追求数据表面的繁荣;对于平台而言,坚守技术中立原则,维护公平竞争环境;对于监管者而言,及时完善法规,打击违法违规行为——唯有如此,才能让网络空间回归真实与价值。

这场由"0.1元点赞"引发的讨论,或许正是推动行业规范化的重要契机。

(全文约1580字)

还没有评论,来说两句吧...