抖音粉丝市场乱象调查:3元一万粉购买服务暗藏多重风险

随着短视频平台抖音的持续火爆,其用户生态与商业价值日益凸显,在繁荣的表象之下,一个隐秘的灰色产业链正悄然滋生——部分商家以“3元一万粉”的超低价格,向用户提供抖音粉丝在线购买服务,这一现象不仅引发了业界对平台生态健康的担忧,更暴露出网络刷量、数据造假等深层次问题,本文通过深入调查,揭示这一乱象背后的运作机制、潜在风险及行业影响。

现象:低价粉丝购买服务野蛮生长

在电商平台、社交媒体及部分搜索引擎中,输入“抖音粉丝购买”“3元一万粉”等关键词,即可发现大量提供此类服务的商家,这些商家通常以“快速涨粉”“提升账号权重”“增加曝光率”为卖点,宣称通过“真实活跃账号”“精准定位粉丝”等方式,帮助用户实现账号的虚假繁荣。

记者以买家身份联系了多家商家,发现服务价格普遍低廉,某商家提供“3元一万粉”的基础套餐,并承诺“24小时内完成”,若需更高质量的“活跃粉丝”(即有互动行为的账号),价格则升至每万粉10元至20元不等,部分商家还提供“点赞”“评论”“转发”等一条龙服务,形成完整的刷量产业链。

“现在抖音竞争太激烈,新账号很难起来。”一位从事自媒体运营的业内人士透露,“很多小团队或个人创作者为了快速积累粉丝,会选择购买服务,哪怕知道有风险。”

运作:灰色产业链的分工与套路

深入调查发现,低价粉丝购买服务的背后,是一条分工明确、技术成熟的灰色产业链,其运作模式大致可分为以下环节:

-

账号生成与维护

部分商家通过批量注册或购买废弃账号,利用自动化工具修改头像、昵称、签名等信息,模拟真实用户行为(如偶尔发布内容、点赞他人视频),以规避平台检测,这些账号被称为“僵尸粉”或“低质粉”,成本极低,是“3元一万粉”服务的主要来源。 -

技术刷量与数据伪装

对于更高价的“活跃粉丝”服务,商家会采用更复杂的技术手段,通过代理IP池、模拟器等工具,让多个账号在不同设备、不同网络环境下登录,模拟真实用户的地理位置和操作习惯,部分商家甚至声称能提供“定制化粉丝”,即根据用户需求调整粉丝的性别、年龄、地域等属性。 -

支付与售后体系

交易通常通过第三方平台完成,以规避监管,商家会提供“保量服务”,即若粉丝在短期内大量掉粉,可免费补足,这种“售后保障”往往难以兑现,部分买家反映,购买后粉丝数量虽短暂上升,但很快被平台清理,导致账号权重下降甚至封禁。

风险:平台、用户与行业的多重危机

低价粉丝购买服务的泛滥,不仅破坏了抖音的生态平衡,更对用户、平台及整个行业造成深远影响。

-

平台生态受损

抖音的推荐算法基于用户行为数据(如点赞、评论、完播率)进行内容分发,虚假粉丝的涌入会干扰算法判断,导致优质内容被埋没,低质内容获得过度曝光,长此以往,用户体验下降,平台活跃度与留存率将受到严重冲击。 -

用户权益受损

对于购买服务的用户而言,短期内的粉丝增长可能带来心理满足,但长期来看,虚假粉丝无法转化为真实互动或商业价值,更严重的是,一旦被平台检测到刷量行为,账号可能面临限流、降权甚至封禁,导致前期投入付诸东流。 -

行业信任危机

数据造假现象的蔓延,正在侵蚀短视频行业的信任基础,广告主、品牌方在投放时难以辨别真实流量,可能导致资源错配;而真正通过优质内容积累粉丝的创作者,则可能因“劣币驱逐良币”效应而失去生存空间。

监管与平台治理:挑战与应对

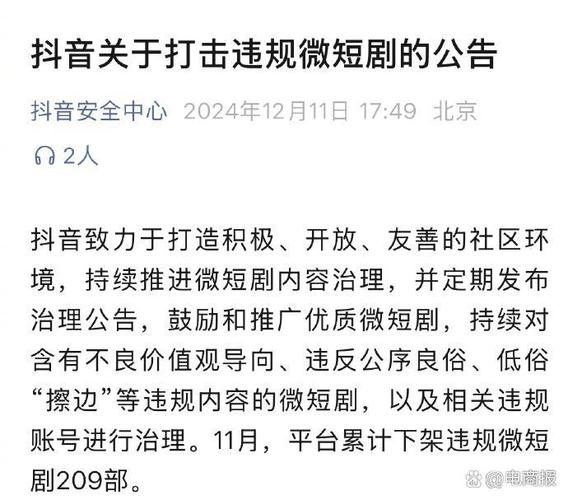

面对刷量乱象,抖音及监管部门已采取一系列措施,抖音通过技术手段识别异常账号,定期清理虚假粉丝;完善《社区自律公约》,明确禁止刷量行为,并对违规账号实施处罚,治理效果仍面临挑战。

-

技术对抗的升级

刷量商家不断优化技术手段,以规避平台检测,从早期的“批量注册”转向“养号”,即通过长期模拟真实用户行为,使账号更难被识别,这要求平台持续投入研发资源,提升反作弊能力。 -

法律与监管的完善

我国《网络安全法》《电子商务法》等法律法规对数据造假行为有明确规定,但具体到短视频领域,仍存在执法难度,如何界定“虚假粉丝”?如何追溯刷量链条?这些问题需要进一步细化法律条款,并加强跨平台、跨部门的协同监管。 -

用户教育与行业自律

治理刷量乱象,需从需求端入手,平台应加强用户教育,引导创作者关注内容质量而非粉丝数量;行业协会可推动建立信用评价体系,对违规商家实施联合惩戒,形成行业自律机制。

本质,重建行业生态

短视频行业的健康发展,离不开真实、优质的内容支撑,低价粉丝购买服务的泛滥,本质上是行业浮躁心态的体现,随着监管趋严、技术升级及用户认知的提升,刷量行为将逐渐失去生存空间。

对于创作者而言,唯有坚持内容创新,才能赢得用户的长期信任;对于平台而言,需构建更公平的推荐机制,让优质内容脱颖而出;而对于整个行业,则需共同维护数据真实,重建信任基石。

“3元一万粉”的闹剧,终将随着行业成熟而落幕,而短视频的未来,属于那些脚踏实地、用心创作的人。

还没有评论,来说两句吧...