抖音低价粉丝网站乱象频发,行业规范与用户权益保护亟待加强

随着短视频平台抖音的持续火爆,围绕其生态衍生出的“低价粉丝”交易市场引发广泛关注,据多家媒体调查及网络安全机构披露,部分第三方网站以“低价增粉”“快速涨粉”为噱头,通过虚假账号、机器刷量等手段向用户提供非真实粉丝服务,不仅扰乱平台生态,更对用户账号安全及内容创作者权益造成严重威胁,行业专家呼吁,需加强技术监管与法律规制,构建健康可持续的短视频生态。

低价粉丝交易:灰色产业链的野蛮生长

抖音作为国内头部短视频平台,拥有超6亿日活用户,其流量价值与商业潜力吸引大量个人创作者及企业入驻,部分用户为快速提升账号影响力,选择通过第三方网站购买“低价粉丝”,记者暗访发现,此类网站通常以“1元1000粉”“24小时极速到账”等宣传语吸引客户,单次交易价格低至数十元,远低于官方推广成本。

“这些网站声称提供‘真实活跃粉丝’,但实际多为僵尸号或机器账号。”某网络安全公司负责人向记者透露,其团队曾对多个低价粉丝平台进行技术分析,发现超过80%的账号存在无头像、无动态、IP地址集中等异常特征,部分账号甚至涉及盗取他人信息注册的“黑号”。

更令人担忧的是,此类交易已形成完整的灰色产业链,从账号批量注册、刷量工具开发到资金结算,各个环节均有专业团队运作,某电商平台商家向记者展示的“服务套餐”显示,除基础粉丝外,还可定制点赞、评论、转发等“一条龙”数据服务,甚至提供“防检测”技术以规避平台封禁。

平台生态受损:真实创作者面临不公竞争

低价粉丝交易的泛滥,直接冲击了抖音的内容生态,多位头部创作者向记者表示,虚假数据导致平台算法推荐机制失效,优质内容难以获得应有曝光。“我们花费数月策划的原创视频,播放量可能还不如一个买粉账号的随手拍摄。”某拥有百万粉丝的博主无奈表示。

企业用户同样深受其害,某品牌市场部负责人指出,通过低价粉丝制造的“虚假繁荣”不仅无法转化为实际销售,更可能因数据造假被平台限流,甚至面临法律风险。“我们曾委托第三方机构做推广,结果发现对方提供的粉丝中超过60%是无效账号,直接导致营销预算浪费。”

虚假粉丝的泛滥还可能引发“劣币驱逐良币”效应,中国传媒大学新媒体研究院发布的《短视频行业生态报告》指出,当数据造假成本远低于内容创作投入时,部分创作者可能被迫加入“买粉大军”,最终损害整个行业的创新活力。

治理挑战:技术、法律与用户教育缺一不可

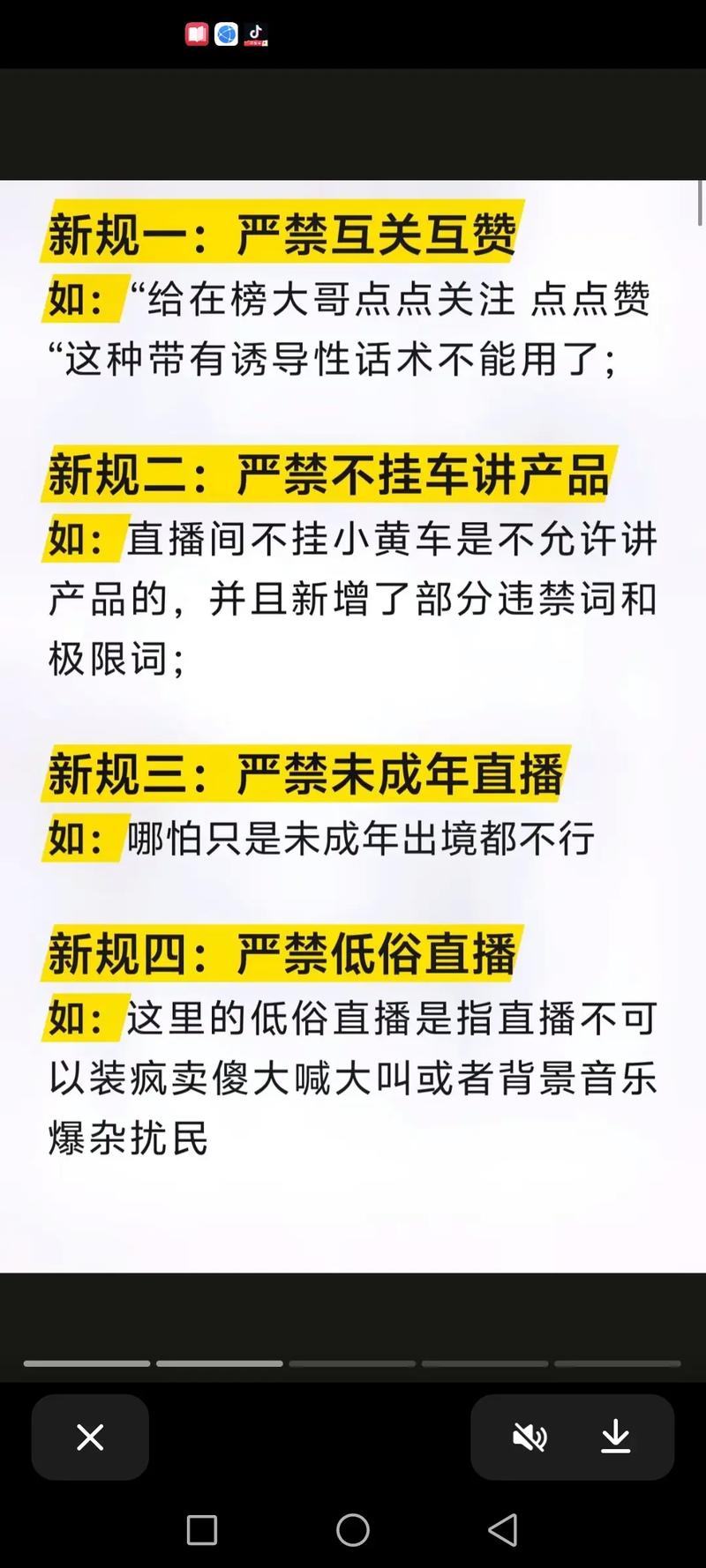

面对低价粉丝乱象,抖音官方已多次开展专项整治行动,据公开数据,2023年平台累计封禁违规账号超200万个,拦截异常涨粉请求1.3亿次,由于灰色产业链隐蔽性强、跨平台运作等特点,治理效果仍待提升。

“技术手段是第一道防线。”抖音安全中心负责人向记者介绍,平台通过AI算法识别异常行为模式,如短时间内大量关注、点赞频率异常等,同时结合人工审核对可疑账号进行复核,但该负责人也坦言,部分高级刷量工具能模拟真实用户行为,给检测带来挑战。

法律层面,专家指出我国现行法规对数据造假的惩处力度有待加强,北京某律师事务所合伙人表示,目前针对虚假粉丝交易的处罚主要依据《反不正当竞争法》及《网络安全法》,但实际执行中存在取证难、定罪难等问题。“建议完善相关立法,明确数据造假的刑事责任,提高违法成本。”

用户教育同样关键,记者随机采访的20位抖音用户中,有7人表示曾考虑或实际购买过低价粉丝,主要原因包括“快速起号”“满足虚荣心”等,对此,中国互联网协会专家建议,平台应加强创作者培训,引导用户关注内容质量而非数据指标,同时建立更透明的账号信用体系。

行业呼吁:共建健康生态,回归内容本质

“短视频行业的核心竞争力始终是优质内容。”某MCN机构负责人向记者强调,虚假粉丝或许能带来短期流量,但无法建立长期用户粘性,他呼吁创作者坚守初心,通过持续输出有价值的内容赢得真实关注。

平台方也表示将持续优化生态,抖音相关负责人透露,未来将推出“创作者成长计划”,通过流量扶持、培训课程等方式帮助优质内容脱颖而出,同时升级风控系统,对数据造假行为实施“账号降权”“限制功能”等更严厉的处罚。

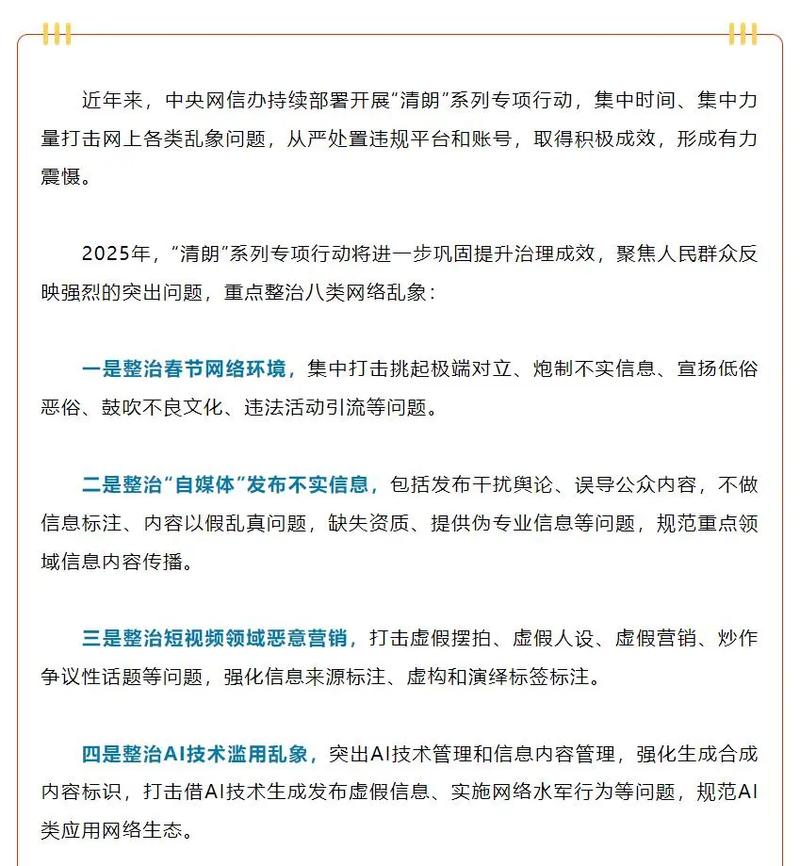

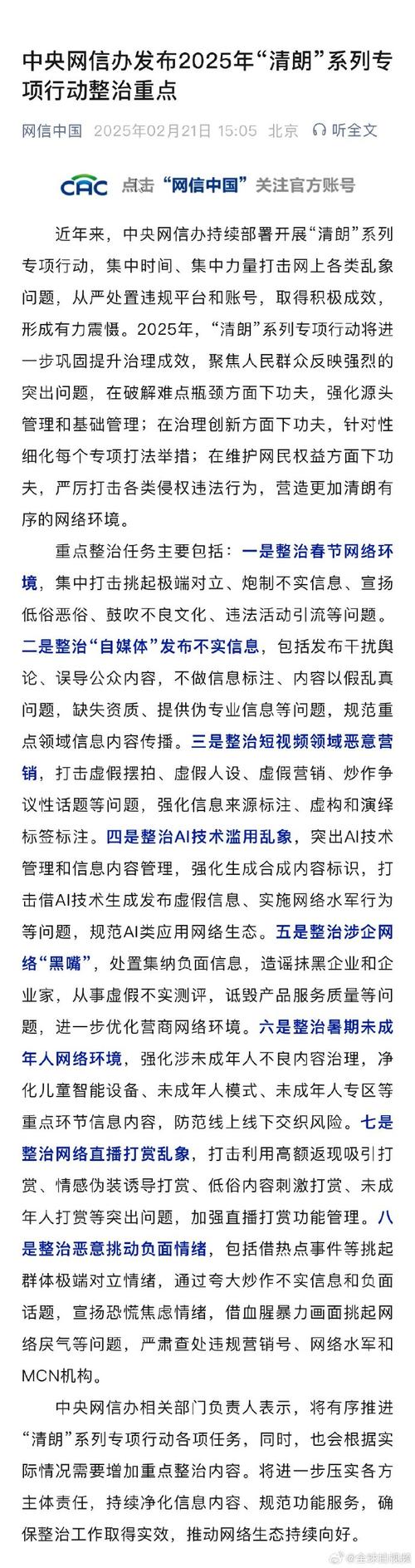

在这场生态治理的持久战中,用户、创作者、平台与监管部门需形成合力,正如国家网信办近期发布的《关于加强网络文明建设的意见》所强调的:“只有摒弃流量至上思维,回归内容价值本源,才能实现行业的可持续发展。”

随着监管趋严与技术升级,抖音低价粉丝网站的生存空间或将进一步压缩,而一个由真实互动、优质内容与健康竞争构成的短视频生态,终将成为行业发展的主流方向。

(全文完)

还没有评论,来说两句吧...