一则"1元可购买100个社交平台点赞"的广告在网络平台悄然流传,引发社会对网络数据造假产业链的广泛关注,据调查,此类低价点赞服务已形成从技术刷量到虚假账号运营的完整灰色产业链,不仅扰乱市场秩序,更对互联网生态造成严重冲击。

低价点赞服务暗藏玄机

记者通过暗访发现,某电商平台存在大量提供"1元100赞"服务的商家,这些店铺通常以"数据优化""内容推广"为名,通过自动化脚本或人工刷量方式,在微博、抖音、小红书等平台快速生成虚假互动数据,某商家向记者展示的操作后台显示,系统可在3分钟内完成100个账号的点赞操作,且支持定制点赞时间、设备型号等参数。

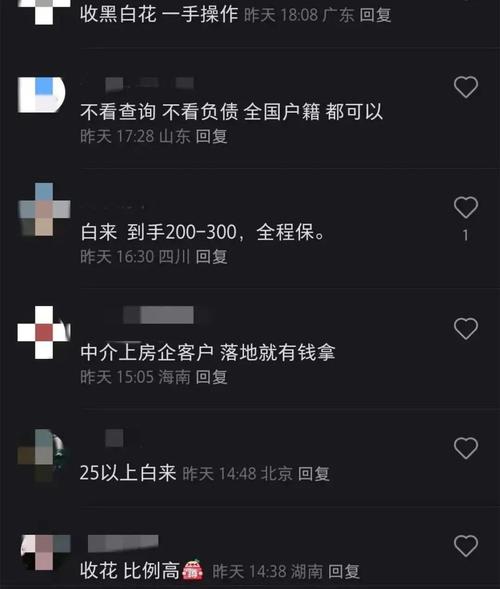

"我们采用真实用户账号池,配合IP代理技术,平台很难检测到异常。"一位不愿具名的服务商透露,其团队拥有超过5000个活跃账号,日均处理订单量达2000单以上,这种规模化运作使得单次点赞成本被压缩至0.01元/个,形成"薄利多销"的商业模式。

灰色产业链触角延伸

深入调查显示,低价点赞服务仅是网络数据造假产业的冰山一角,在某黑产交易平台,记者发现完整的"数据服务"菜单:从基础点赞、评论、转发,到高级的粉丝增长、直播观看量、电商好评,甚至包括账号代注册、内容代发等衍生服务,某服务商提供的"套餐"显示,花费50元即可获得"1000点赞+200评论+50转发"的组合服务,且承诺"72小时不掉量"。

"现在平台算法越来越智能,单纯刷量容易被识别。"某技术专家指出,为规避检测,黑产平台不断升级技术手段:采用真实设备模拟操作、构建账号关系链、模拟用户行为轨迹等,更有甚者,通过"众包"模式招募真实用户参与,形成"真人刷量"的新形态。

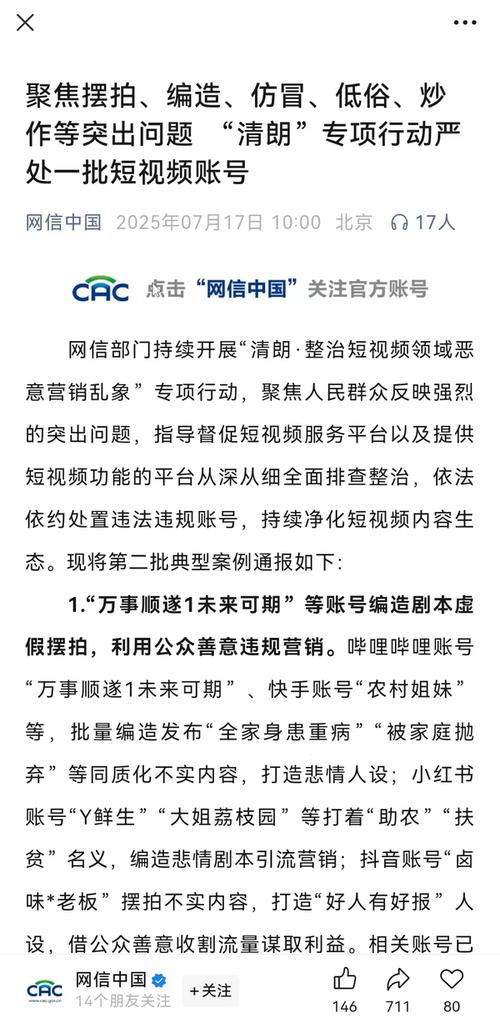

平台治理面临多重挑战

面对猖獗的数据造假行为,各大平台虽持续升级风控体系,但治理效果仍显局限,某短视频平台安全负责人表示:"我们每天拦截的异常互动数据超过千万条,但黑产总能找到新的漏洞。"技术对抗的背后,是巨大的经济利益驱动——据估算,2023年国内网络数据造假市场规模已突破30亿元。

法律层面,现行法规对数据造假的惩处力度存在提升空间,北京某律师事务所合伙人指出:"根据《反不正当竞争法》,虚假宣传的最高罚款仅为200万元,与黑产平台的违法所得相比,威慑力明显不足。"跨平台作案、境外服务器部署等特性,也增加了执法难度。

行业生态遭受系统性冲击

数据造假带来的危害远不止于个体层面,某MCN机构负责人表示:"虚假数据导致内容质量评估体系失效,优质创作者难以获得应有回报。"这种劣币驱逐良币的现象,正在侵蚀整个内容产业的根基。

更严重的是,数据失真可能扭曲商业决策,某品牌市场总监透露:"我们曾根据虚假互动数据加大投放,结果转化率不足预期的1/3。"这种信息不对称不仅造成企业资源浪费,更可能引发市场信任危机。

构建健康生态需多方共治

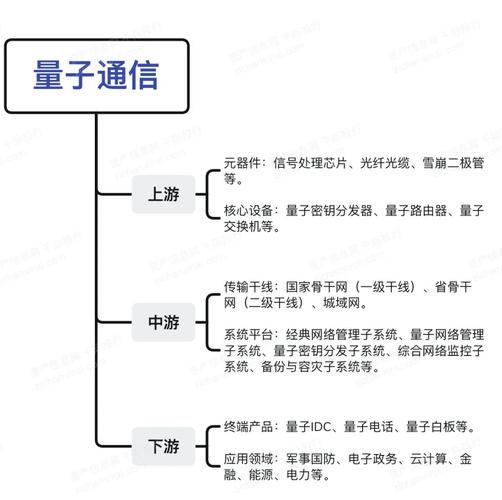

破解数据造假困局,需要技术、法律、市场三管齐下,技术层面,平台应加强AI风控能力建设,通过行为模式分析、设备指纹识别等技术手段提升检测精度,法律层面,专家建议完善《网络安全法》《电子商务法》等相关条款,提高违法成本。

市场机制方面,行业组织正在推动建立数据质量认证体系,中国互联网协会相关负责人表示:"我们正在制定《网络内容生态评估标准》,将数据真实性纳入平台评级指标。"部分平台开始试点"内容质量分"制度,降低互动数据在流量分配中的权重。

用户觉醒推动行业变革

值得关注的是,消费者对数据造假的认知正在提升,某第三方机构调查显示,超过75%的网民能够识别异常数据,近60%的用户表示会因数据造假降低对品牌的好感度,这种市场选择压力,正在倒逼企业回归内容本质。

"真正的流量应该来自价值创造。"某知名自媒体人表示,"当用户开始用脚投票,数据造假的空间自然会缩小。"这种观点得到越来越多从业者的认同,预示着行业正在向质量优先的方向转型。

在这场数据真实性的保卫战中,没有旁观者,从平台的技术攻坚,到监管的制度完善,从企业的自律坚守,到用户的理性选择,每个环节的进步都将推动互联网生态向更健康的方向演进,当1元买100赞的闹剧终成历史,我们期待的,是一个数据真实、价值回归的网络新世界。

(全文共计1286字)

还没有评论,来说两句吧...