抖音点赞购买1000现象引热议:平台生态与商业伦理的碰撞

社交媒体领域一则关于“抖音点赞购买1000”的话题引发广泛关注,这一现象不仅折射出短视频平台流量竞争的激烈程度,更将平台生态健康、商业伦理边界以及用户行为规范等核心议题推至台前,作为国内短视频领域的头部平台,抖音的点赞机制本应是内容质量与用户认可度的自然体现,但“购买点赞”的灰色操作却让这一机制陷入争议漩涡。

现象溯源:流量焦虑下的灰色产业链

“抖音点赞购买1000”并非孤立事件,而是短视频行业流量焦虑的缩影,随着平台内容生态的爆发式增长,用户注意力成为稀缺资源,创作者、品牌方甚至部分MCN机构为快速提升内容曝光度,开始寻求“捷径”,据行业调查,目前市场上存在大量提供“点赞、评论、转发”等数据服务的第三方机构,通过技术手段或人工操作模拟用户行为,以低成本、高效率的方式为内容“刷量”。

以“购买1000点赞”为例,部分服务商报价低至数十元,承诺在短时间内完成数据注入,这种操作看似满足了创作者对流量的迫切需求,实则暗藏多重风险:虚假数据会干扰平台算法推荐机制,导致优质内容被淹没,低质内容因数据造假获得超额曝光;用户基于虚假点赞数做出的内容消费决策,可能损害其体验感,甚至引发对平台信任度的下降。

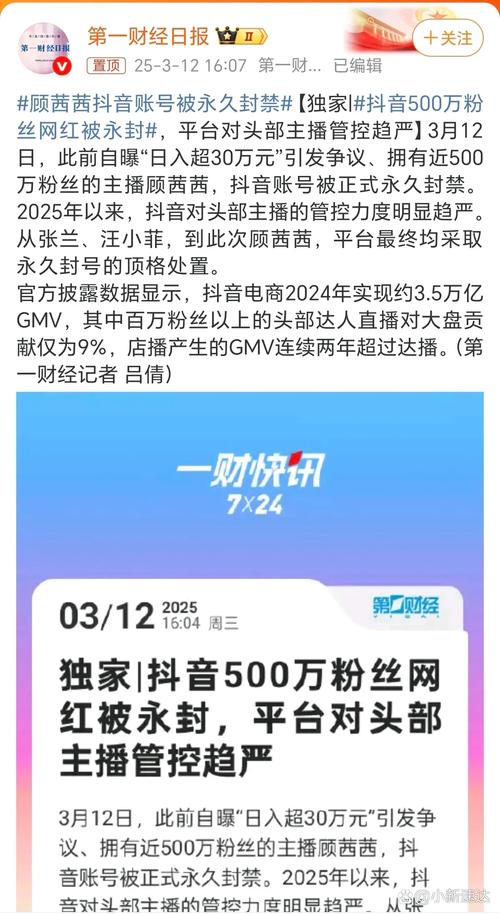

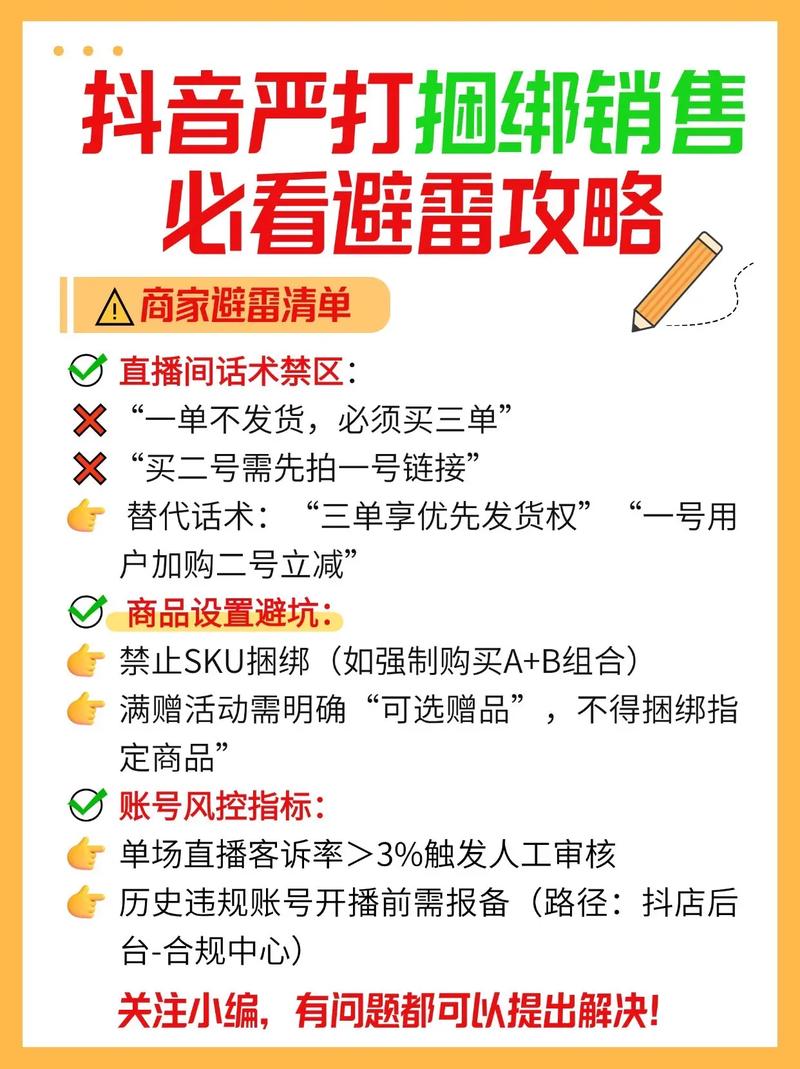

平台态度:零容忍与技术治理的双重发力

面对“点赞购买”乱象,抖音官方多次重申对数据造假的“零容忍”态度,平台通过技术手段与人工审核相结合的方式,构建了多层次的风控体系,算法模型可识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、IP地址异常等),并对涉嫌违规的账号进行限流、降权甚至封禁处理,抖音还设立了用户举报通道,鼓励公众参与生态治理。

据抖音安全中心披露,2023年平台累计处理违规账号超百万个,其中涉及数据造假的账号占比约15%,这一数据既反映了治理力度,也暴露出问题的顽固性,业内人士指出,单纯依靠平台自律难以彻底根除灰色产业链,需结合法律规制与行业自律形成合力。

法律与伦理:数据造假的边界何在?

从法律层面看,“购买点赞”可能涉及多重违法风险,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》,经营者不得通过虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传,若服务商与创作者合谋伪造数据,可能构成共同侵权,若虚假数据导致用户经济损失(如投资虚假高点赞内容的广告主),还可能涉及民事赔偿甚至刑事责任。

伦理层面,数据造假破坏了短视频行业的公平竞争环境,优质创作者需通过长期内容积累获得认可,而“刷量”行为则让“劣币驱逐良币”成为可能,中国传媒大学新媒体研究院专家表示:“点赞的本质是用户对内容的情感反馈,当这种反馈被金钱量化,平台的社交属性将被严重稀释。”

行业反思:流量至上还是价值优先?

“抖音点赞购买1000”现象的背后,是短视频行业对“流量至上”逻辑的依赖,部分从业者认为,高点赞数可直接关联广告收入、品牌合作等商业利益,因此不惜铤而走险,这种短视行为正在透支行业未来。

对比海外平台,Instagram、TikTok等均通过算法优化和政策约束抑制数据造假,TikTok的“推荐质量分”机制会降低频繁刷量账号的曝光权重,国内平台也在探索类似路径,如抖音的“创作者服务中心”提供流量分析工具,帮助创作者通过内容优化而非数据操作获得增长。

生态治理需多方共治

根治“点赞购买”乱象,需构建平台、用户、监管机构与行业协会的协同治理体系,平台应持续升级技术风控能力,例如通过行为指纹识别、设备信息交叉验证等技术提升造假成本;用户需增强数据真实性的辨别能力,避免被虚假流量误导;监管部门可出台更细化的指导文件,明确数据造假的法律责任;行业协会则应推动建立创作者信用体系,对违规者实施行业联合惩戒。

值得关注的是,部分创作者已开始主动抵制“刷量”行为,某拥有百万粉丝的抖音博主表示:“真实点赞带来的成就感远超虚假数字,用户会为优质内容停留,但不会为数据泡沫买单。”这种声音预示着行业正从“流量竞争”向“价值竞争”转型。

“抖音点赞购买1000”现象犹如一面镜子,映照出短视频行业在商业化进程中的矛盾与挑战,当流量焦虑遭遇商业伦理,平台生态的健康发展需要每一方参与者坚守底线,唯有回归内容本质,尊重用户选择,才能让点赞机制真正成为连接创作者与受众的信任纽带,而非被金钱操纵的数字游戏,随着技术治理的深化与行业规范的完善,短视频生态有望走向更透明、更可持续的发展轨道。

还没有评论,来说两句吧...