抖音点赞市场乱象调查:3元一万点赞背后的灰色产业链与风险警示

近年来,随着短视频平台的崛起,抖音作为国内最具影响力的短视频社交平台之一,其用户规模和内容生态持续扩张,伴随平台流量红利的释放,一条围绕“抖音点赞”的灰色产业链悄然滋生,抖音点赞3元一万”的低价服务成为市场焦点,这一现象不仅引发了公众对数据真实性的质疑,更暴露出平台生态治理、网络安全及法律监管的多重挑战,本文通过深入调查,揭示这一乱象的运作模式、潜在风险及行业影响。

现象:低价点赞服务泛滥,市场需求催生灰色产业

在电商平台、社交群组及部分第三方服务网站上,“抖音点赞3元一万”的广告屡见不鲜,商家以“低价高效”“快速涨粉”为卖点,声称可通过技术手段或人工操作,为用户提供海量点赞数据,部分服务甚至捆绑评论、转发等“套餐”,形成一条完整的“数据造假”产业链。

据业内人士透露,此类服务的客户群体主要包括三类:一是希望快速提升账号影响力的个人创作者;二是试图通过数据包装吸引广告合作的MCN机构;三是部分企业为营销活动制造“虚假繁荣”,低价策略成为吸引客户的核心手段,3元/万赞的定价远低于市场正常水平(通常每万赞需数十元至上百元),其背后实为批量操作、机器刷量的结果。

运作模式:技术刷量与人工众包并存,隐蔽性增强

调查发现,当前“3元一万点赞”的实现方式主要分为两种:

- 技术刷量:通过自动化脚本、模拟器或修改设备参数,批量模拟用户行为进行点赞,此类方式成本低、效率高,但易被平台风控系统识别,导致账号限流或封禁。

- 人工众包:部分商家通过兼职平台招募“点赞工”,以每单0.1-0.3元的价格支付报酬,组织大量真实用户完成点赞任务,这种方式虽成本略高,但因使用真实设备与账号,隐蔽性更强。

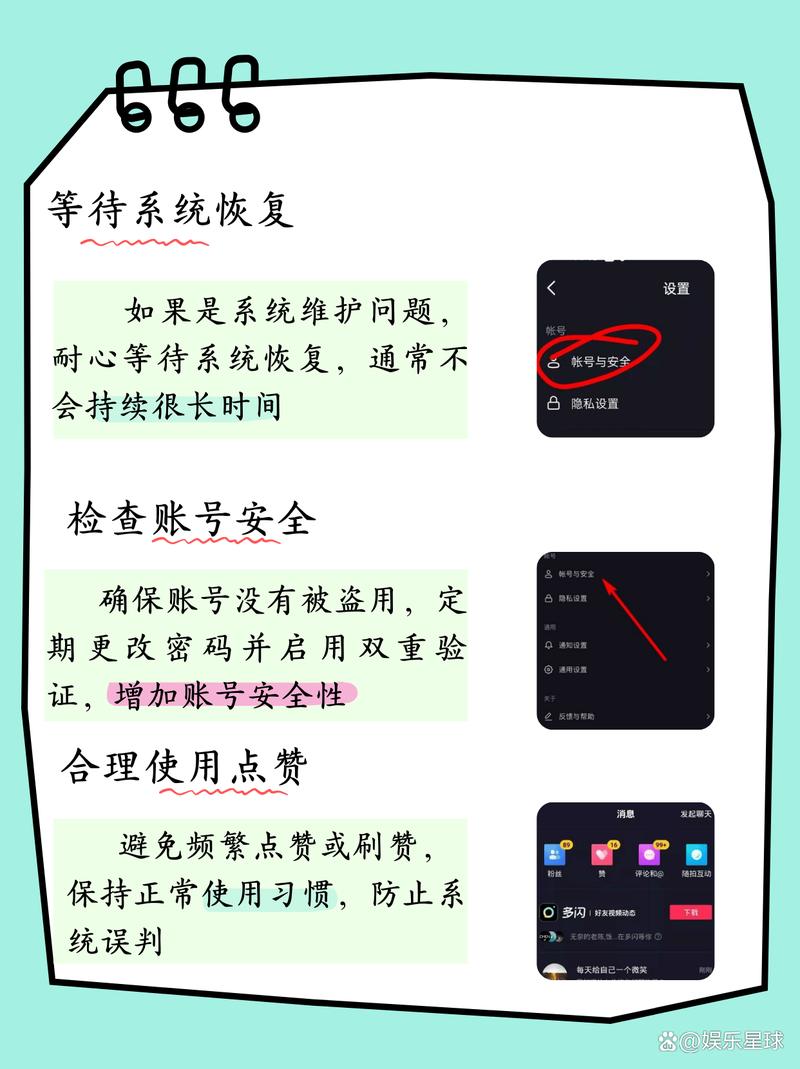

值得注意的是,无论采用何种方式,此类服务均违反了抖音《社区自律公约》中“禁止虚构互动数据”的规定,平台通过行为分析、IP追踪等技术手段持续打击刷量行为,但灰色产业链通过不断升级技术(如使用动态IP池、模拟真实操作轨迹)规避监管,形成“猫鼠游戏”。

风险警示:数据造假危害深远,多方利益受损

-

对创作者的负面影响

依赖虚假点赞提升数据的创作者,虽能在短期内获得流量倾斜,但长期来看,内容质量与用户粘性无法提升,最终导致账号价值贬值,若被平台认定为“数据造假”,可能面临限流、封号等处罚,前功尽弃。 -

破坏平台生态公平性

抖音的推荐算法基于用户真实互动数据分配流量,刷量行为干扰了算法的公正性,导致优质内容被淹没,而低质内容通过数据包装获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。 -

法律与合规风险

根据《中华人民共和国网络安全法》及《反不正当竞争法》,虚构数据、干扰网络产品正常运营的行为可能构成违法,2023年,某地市场监管部门曾对一家提供刷量服务的公司处以罚款,并责令其停止违法行为,购买刷量服务的用户若涉及商业宣传,可能因虚假宣传承担法律责任。 -

网络安全隐患

部分刷量平台要求用户提供抖音账号密码,存在信息泄露风险,更有甚者,通过植入木马程序窃取用户数据,用于其他非法活动。

平台治理:技术升级与生态共建双管齐下

面对刷量乱象,抖音持续加强技术反制与生态治理:

- 风控系统升级:通过行为建模、设备指纹识别等技术,精准定位异常点赞行为,2023年平台封禁的刷量账号超百万个。

- 创作者教育:推出“优质内容激励计划”,通过流量扶持、现金奖励等方式引导创作者专注内容质量。

- 法律行动:对长期提供刷量服务的第三方平台提起诉讼,2024年上半年已有多起案件胜诉。

抖音相关负责人表示:“平台始终致力于构建真实、健康的社区生态,虚假数据不仅损害用户体验,更阻碍行业的可持续发展,我们将持续优化技术手段,并呼吁用户共同抵制刷量行为。”

行业反思:数据真实性的价值重构

此次乱象暴露出短视频行业对“数据至上”逻辑的过度依赖,业内专家指出,单纯追求点赞数、粉丝量等表面指标,忽视了内容创新与用户价值的核心逻辑,随着监管趋严与用户审美提升,未来平台竞争将回归内容本质,而数据造假终将失去市场。

某MCN机构负责人坦言:“曾经我们也尝试过刷量,但发现客户越来越看重转化率与用户留存,我们更愿意投入资源培养专业内容团队,而非依赖虚假数据。”

回归本质,共建清朗网络空间

“抖音点赞3元一万”的乱象,是流量经济时代数据异化的一个缩影,其背后,既有部分用户对短期利益的追逐,也有平台治理的滞后性,从长远看,唯有坚持内容为王、数据真实的原则,才能实现创作者、平台与用户的共赢。

对于普通用户而言,需警惕“低价刷量”的陷阱,避免因小失大;对于行业而言,需加快建立更科学的内容评价体系,弱化单一数据指标的影响;对于监管部门,则需持续完善法律法规,加大对数据造假行为的惩处力度。

网络空间的清朗,需要每一方的努力,当虚假点赞退场,真实与价值终将回归舞台中央。

还没有评论,来说两句吧...