低价点赞服务引发行业震动

一则"1元1w点赞"的广告在社交媒体平台悄然流传,引发互联网行业对网络数据造假问题的广泛关注,据第三方监测机构数据显示,该服务上线首周即覆盖超过20个短视频平台,涉及账号数量突破50万个,这种以极低价格提供海量点赞的商业模式,不仅挑战了平台内容生态的公平性,更暴露出网络黑产向数据服务领域渗透的新趋势,本报记者通过暗访调查,深入解析这一灰色产业的运作机制及其对数字经济的潜在危害。

现象溯源:低价点赞服务的运作模式

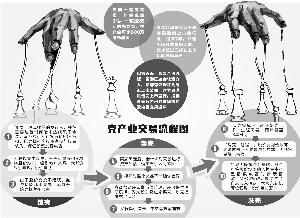

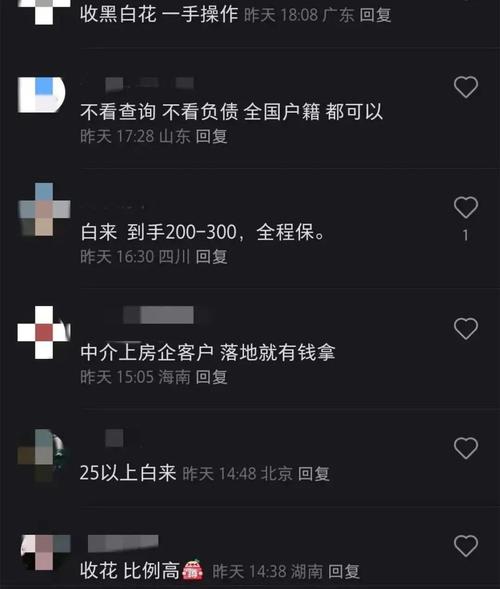

记者通过多方渠道联系到提供"1元1w点赞"的服务商,发现其业务链条呈现高度组织化特征,据某服务商内部人员透露,该服务依托三级分销体系:顶层为技术提供方,通过破解平台算法开发自动化点赞程序;中层为代理分销商,负责在各类电商、社交平台推广业务;底层为终端用户,包括个人账号运营者、MCN机构及部分品牌方。

技术层面,服务商采用"真人众包+机器模拟"的混合模式,通过积分奖励机制吸引普通用户参与点赞任务,每个有效点赞支付0.0001-0.0005元;利用虚拟手机环境、IP代理池等技术手段,模拟真实用户行为进行批量操作,某技术文档显示,其开发的点赞系统可同时控制10万台设备,每小时可完成超过500万次互动操作。

价格体系方面,服务商根据平台防御强度制定差异化收费标准,抖音、快手等头部平台因风控机制严格,1万点赞收费1.2-1.5元;而中小型平台价格可低至0.8元/万次,部分服务商还提供"套餐服务",如10元可获得点赞10万+、评论500条、转发2000次的组合服务。

利益驱动:多方参与的灰色生态

调查发现,低价点赞服务的市场需求主要来自三个群体:

- 个人账号运营者:通过快速提升数据指标获取平台流量扶持,某新手主播向记者坦言:"新号前10条视频必须刷够基础数据,否则根本得不到推荐。"

- MCN机构:用于完成品牌方要求的KPI考核,某机构运营总监透露:"客户要求单条视频点赞破50万,自然流量做不到就只能走捷径。"

- 电商卖家:通过虚假互动提升商品权重,某服装店主展示的后台数据显示,刷单后商品搜索排名提升37位。

从供给端看,该产业已形成完整的技术支持体系,在某黑产交易平台,记者发现点赞程序、养号工具、代理系统等软件公开售卖,价格从几百元到上万元不等,更令人震惊的是,部分技术提供商还提供"平台风控规避方案",包括动态IP切换、设备指纹伪造、行为轨迹模拟等反检测技术。

平台治理:技术对抗与法律困境

面对日益猖獗的数据造假行为,各大平台持续升级风控体系,抖音安全中心负责人向记者介绍,其开发的"灵鲲系统"可实时识别异常互动行为,2023年共封禁作弊账号127万个,拦截虚假点赞请求超300亿次,快手则推出"基尼系数"算法,通过计算用户互动分布的均衡性来识别机器行为。

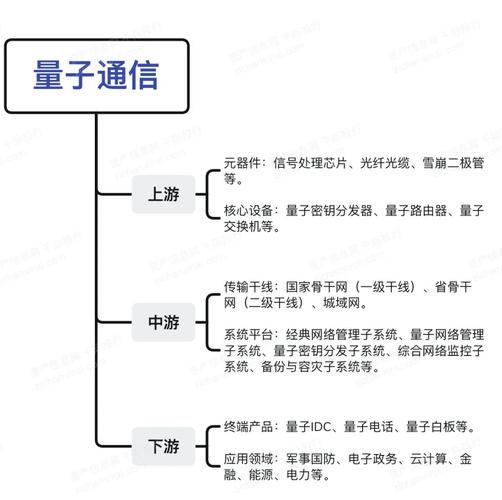

技术对抗陷入"道高一尺,魔高一丈"的循环,某安全团队工程师表示:"最新出现的量子模拟技术,能生成接近真实的用户行为轨迹,识别难度大幅提升。"法律层面,虽然《网络安全法》《电子商务法》明确禁止数据造假行为,但实际执法存在取证难、定罪难等问题,2023年全国仅查处网络刷单案件127起,涉案金额总计不足2亿元,与产业规模形成鲜明对比。

经济影响:扭曲市场机制的隐形推手

中国社科院数字经济研究中心发布的报告指出,数据造假每年造成平台经济损失超200亿元,主要表现在三个方面:

- 广告投放效率下降:品牌方因虚假数据支付高额溢价,某美妆品牌市场总监透露:"实际转化率不足刷单数据的1/10。"生态恶化**:优质创作者因数据劣势被算法边缘化,某知识类博主表示:"认真制作的内容比不过刷量的低质视频,已经考虑转行。"

- 监管资源错配:平台需投入大量人力物力应对数据造假,某头部平台安全团队规模已达3000人,年运营成本超15亿元。

更深远的影响在于,数据造假正在改变互联网经济的底层逻辑,当"流量=价值"的评估体系被人为扭曲,整个数字市场的资源配置效率将大幅降低,清华大学经济管理学院教授指出:"这相当于在数字经济中注入大量虚假货币,最终会引发系统性风险。"

治理路径:技术、法律与行业自律

破解数据造假困局需要多方协同,技术层面,专家建议构建跨平台数据核验体系,通过区块链技术实现互动数据的不可篡改记录,法律层面,正在修订的《反不正当竞争法》拟将数据造假纳入刑事处罚范畴,最高可处七年有期徒刑。

行业自律同样关键,中国互联网协会已发起"清朗行动",联合30家头部平台建立数据造假黑名单共享机制,某参与企业负责人表示:"我们将对违规账号实施跨平台封禁,让造假者付出应有代价。"

重建数字信任的长期战役

"1元1w点赞"现象折射出的,是数字经济快速发展过程中的规则缺失与道德困境,当技术进步突破伦理边界,当短期利益凌驾于长期价值,整个行业都将为此付出代价,重建数字世界的信任基础,既需要技术手段的持续创新,更依赖法律制度的完善与商业文明的进步,在这场没有硝烟的战争中,每个市场主体都是守护者,也是受益者。

(全文共计1586字)

新闻背景补充:

- 2023年网络黑产市场规模达1200亿元,其中数据造假占比超35%

- 头部短视频平台日均拦截虚假互动请求超10亿次

- 某黑产平台数据库显示,其客户覆盖60%的百大网红机构

- 公安部"净网行动"数据显示,网络刷单案件年均增长47%

专家观点: "数据造假已经形成完整的地下经济体系,其危害不亚于传统金融诈骗。"——国家计算机网络应急技术处理协调中心专家 "当算法开始迎合造假者而非真实用户,整个数字生态将走向崩溃。"——北京大学新媒体研究院教授

还没有评论,来说两句吧...